植物標本採集道具 野冊を作る

野冊とは

野冊は野外で植物を採集し、その場で新聞に押して標本を作るのに使います。

野冊を使わない場合、採集した植物を袋などに入れて持ち帰りますが、持ち帰るまでに花がしぼんでしまします。できるだけ良い標本を作るためには、現地で新聞紙に押してしまうのが一番です。

市販の野冊。左:アルミ製、右:竹製

市販の野冊。左:アルミ製、右:竹製

徳島県では2005年にシマツユクサが外来種として発見されましたが(記事参照)、環境調査で採集され博物館に納められた標本を見ていると、それ以前にシマツユクサが入っていた可能性があります。しかし、それらの標本は花がしぼんでおり、シマツユクサとツユクサのもっとも大きな違いである花のサイズを比較することができませんでした。これは、植物を採集してすぐに新聞紙に押さなかったことが原因です。ツユクサは1日で花が咲き終わってしまい、また花びらが薄いので、採集して時間がたつとしぼんでしまいます。もし、野冊を使っていたら、シマツユクサの発見はもっと速かったに違いありません。

手作りの野冊(ベニア板製)

手作りの野冊(ベニア板製)

この野冊は標本を押した新聞紙を挟むものなので、新聞紙よりやや大きめな板(2枚)とそれを縛る紐でできています。市販されている野冊には、アルミやプラスティック、竹などでできたものがあります。

右の写真は手作りの野冊で、ベニア板を新聞の大きさよりやや大きめに切り、縁にガムテープをはってささくれを防止したものです。それに市販のロック付きベルト(ワンタッチ・ベルト)でとめたものです。必要に応じて、スポンジを新聞紙の間に挟みます。また、花がある場合は、ティッシュをしいてやると、きれいにできます。市販のものに比べると見劣りはしますが、竹製の場合、ナップザックに入れる際に端が引っかかるので、筆者はこのベニア板を愛用していました。

これでも良いのですが、ちょうど良い大きさのベニア板はありませんので、ホームセンターなどに行って適当な厚さのものを買ってきてノコギリで切ったり、建築で余った板を切って使っていました。

あるいは、段ボールを2枚重ねて丈夫にして板の代わりにして使ったこともあります。今回、100円ショップ売っている品で簡単に野冊を作れることがわかりましたので、紹介します。

野冊の材料として必要な特徴

野冊の材料として必要な特徴をまとめると次のようになります。

■板

・軽いこと

・標本のサイズより大きめ

・丈夫なこと

・余計な出っ張りがないこと

また、長期に採集旅行に出る場合は、新聞紙の中で植物が蒸れないように板が空気の出入りがしやすいものが良いとされています。竹製が好まれるのはこの理由からです。

■紐

・取り外しがしやすいこと

・適度な力で板を押さえつけることができるもの

以上のようなことを考慮しながら、作製しましたが、最初は失敗(試行錯誤)の連続でした。

作成記

ミニ野冊の作製(その1)

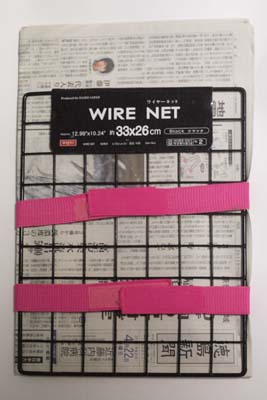

野冊の試作(その1)

野冊の試作(その1)

100円ショップで売られているものを使う場合、一番困るのが、目的の品物をどうやって見つけるかです。ショップの系列でも扱っている商品が違いますし、同じ系列でも扱っているものが違う場合があり、いくつかの店を回りながら目的の品物を探すことになります。

筆者の場合も同じで、標本洗浄器具の作製(記事参照)の頃にもワイヤーネットやPP厚板シートなどを中心に相当探したのですが、見つけることができませんでした。その時検討したのが、材を細かく砕いて板にしたような合成板(再生板)で、別の用途で使っていたら水を吸って大きく反り返ってしまったので使用を断念しました。

仕方がないので、新聞紙の方を切ってしまえば良いのではとたどり着いたのが、右の写真です。 幅26×縦33センチメートルなので、横幅は新聞紙よりやや小さいものの十分使えますが、縦が足りません。

新聞紙の大きさは54.6×40.65センチメートルで、その半分に折って使いいますので、27.3×40.65センチメートルの大きさが必要です。大きくはみ出した分は、あらかじめ新聞紙を切って持って行けば良いと考えました。

標本が小さくなる分は、茎を切って2枚に分けて新聞紙に挟むことで回避しようと考えました。小さくなる分、ナップザックにも入れやすくなります。ただ、毎回、新聞紙を切っておかなければなりませんので、それは面倒だという欠点があります。

ミニ野冊の作製(その2)

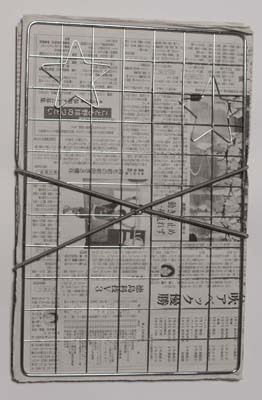

野冊の試作(その2)

野冊の試作(その2)

次に見つけたのが、右の写真です。

「壁掛けインテリアネット」という製品で、壁にかけて、いろいろなものをこのネットに掛けるためのものです。大きさ幅26×縦40.5センチメートルなので。やや新聞紙よりは小さいのですが、十分使えます。インテリア用で、野冊の試作(その1)で使ったものより針金が細いので、ちょっと弱い感じがします。

これらをきっかけにいろいろなショップをまわったところ、各社から同様のワイヤーネット (下写真)が売られている事がわかりました。

・インテリアネット;ワイヤーネットカラー(26×40.5センチメートル、ダイソーで購入)

・クロームワイヤーネット(29×44センチメートル、ミーツで購入)

・ワイヤーラティス(26×40.5センチメートル、セリアで購入)

いずれも1枚100円ですので、野冊1組2枚で200円となります。

中央のクロームワイヤーネットが新聞紙よりサイズが大きくなりますが、その分持ち運びは不便になります。

野冊のひも

荷締めベルト

荷締めベルト

2枚の板が見つかったら次はそれを縛る紐です。

これには自転車などの荷台に使うゴム紐を使う場合が多く、100円ショップで簡単に手に入ります。両側にフックのついたゴム紐もさまざまな種類が売られていますので、ワイヤーネットの網目にひっかけて使うと良いでしょう。

他にも「便利バンド」などの商品で、マジックテープ付きのゴム紐が売られています。また、荷締めベルト(写真右)も100円で売られています。これらの中から、自分にとって使いやすいものを試してみるとよいと思います。

筆者は昔からロック付きベルト(ワンタッチ・ベルト)を愛用しています。移動しながら標本を押す場合、ロック付きベルトだと簡単に野冊の開け閉めができます。ロック付きベルトは100均ではなかなか良いものが見つからず、紐の幅の大きいものや短いものは見つけることができましたが、どれも使えそうにありません。ちなみにホームセンターだとロック付きベルトは300円くらいで売っていますので、そちらを使うのも一つの手です。今回は100円名札を利用してロック付きベルトを試作してみました。幅25ミリメートルの紐を使った名札を探します。その途中にロック部分がついていますのでそれを鋏で切って外します。幅25ミリメートルの紐は手芸コーナーでいろいろな種類が売られていますので、それにロック部分を縫い付けます。その際の糸と針ももちろん100均で購入したものです。紐でぬうのは1か所のみです。使う紐によっては滑りやすいものがありますので、何種類か紐を購入して試してみるとよいでしょう。

今回は2種類の紐を使って2個のロック付きベルト作成しました。名札の方も2個使い、名札を止める金具が2個余りましたので、「楽々ゴムベルト」というゴムの端に名札の金具を止めて、野冊の網にひっかけて使う紐をもう一つ作成しました。