徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

お気軽にお問い合わせください

TEL. 088-668-2544

開館時間 9:30 ~ 17:00

催し物

2025年度 催し物案内

2025年度 催し物案内ができました。「鳥居龍蔵セミナー」など、ぜひご参加ください。

2025年度 催し物案内ができました。「鳥居龍蔵セミナー」など、ぜひご参加ください。

→催し物案内PDF

2025年度企画展 中国西南部の旅人 ─鳥居龍蔵と高原の少数民族─

鳥居龍蔵が中国西南部で行った調査について紹介します。

| 会 期 | 2026年1月31日(土)~3月8日(日) |

|---|---|

| 会 場 | 徳島県立博物館 企画展示室 |

展示解説

●日時:2026年2月7日(土)、2月28日(土)、3月8日(日)

いずれも 13:30~ 14:30

※企画展観覧料が必要です。

記念講演会①

●日時:2026年2月1日(日)13:30~15:00

●場所:文化の森イベントホール

●講師:鈴木正崇氏(慶應義塾大学名誉教授)

●参加無料、先着100名

記念講演会②

●日時:2026年2月22日(日)13:30~ 15:00

●場所:文化の森イベントホール

●講師:吉開将人氏(北海道大学大学院教授)

●参加無料、先着100 名

鳥居龍蔵セミナー

徳島出身の人類学・民族学・考古学の研究者である鳥居龍蔵の学説や調査活動などを、当館の学芸員らがそれぞれのテーマに沿って、わかりやすくお話しします。

1 2025年5月18日(日)「鳥居龍蔵の中国西南部調査と清末知識人」

坂東 泰(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました

2 2025年6月29日(日)「鳥居龍蔵と三好市三野町で採集された大量の石鏃」

植地岳彦(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました

3 2025年7月20日(日)「鳥居龍蔵の趣味と人となりについて」

小林篤正(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました

4 2025年9月21日(日)「鳥居龍蔵の中国仏塔調査」

下田順一(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました

5 2025年10月19日(日)「鳥居龍蔵の北京移住とその周辺」

長谷川賢二(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました

●時間:各回とも 13:30~15:00

●場所:徳島県立博物館 講座室

●参加無料、先着50名

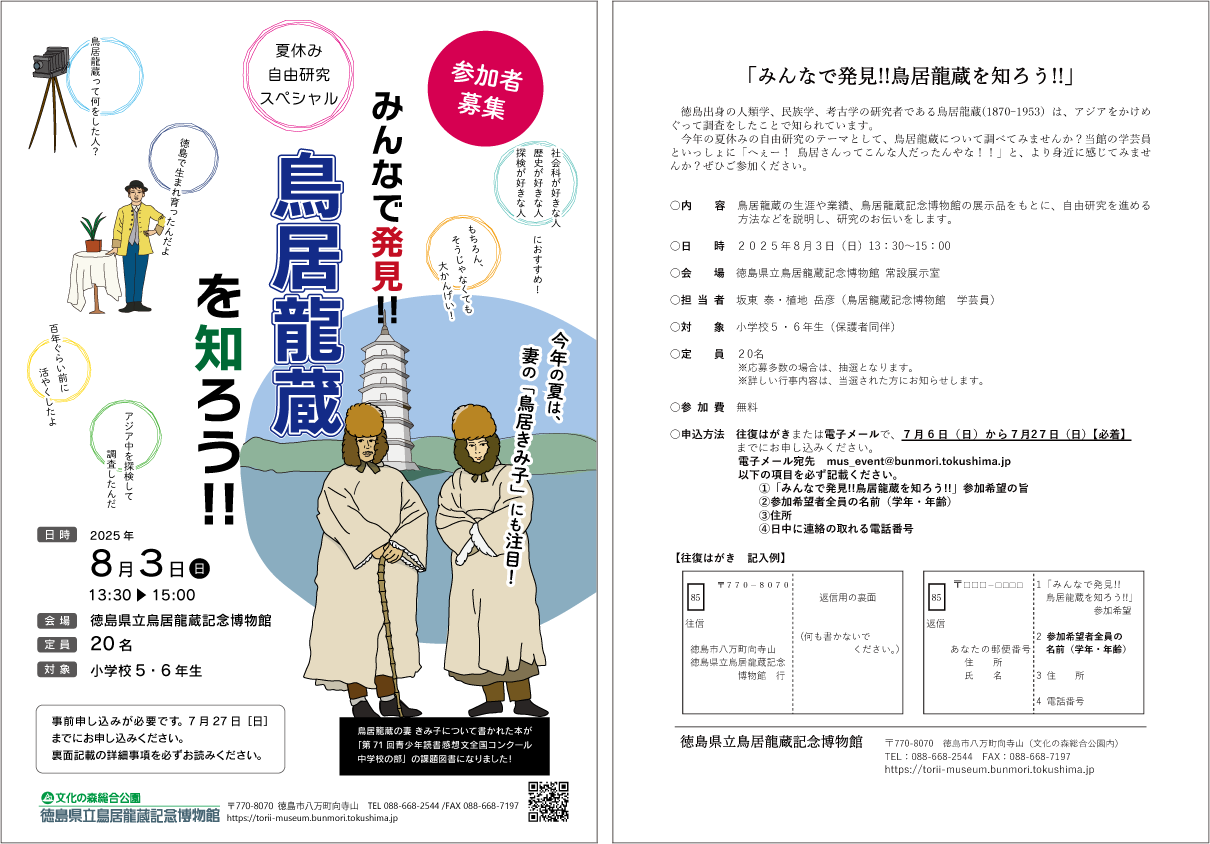

夏休みスペシャル みんなで発見 !! 鳥居龍蔵を知ろう !!

当館の学芸員と一緒に鳥居龍蔵について調べます。

当館の学芸員と一緒に鳥居龍蔵について調べます。

→チラシPDF

終了しました

鳥居龍蔵ゆかりの地を歩こう

当館の学芸員と一緒に、徳島市街地にある鳥居龍蔵ゆかりの場所を歩きます。

●日時:2026年3月22日(日) 9:30~12:00

●場所:徳島市内、現地集合

●定員:20名

●参加無料、申込が必要です。

申込方法は開催日の約1か月前にホームページに掲載します。

鳥居龍蔵記念 徳島歴史文化フォーラム

県内の中学生と高校生による、地域の歴史・文化に関する自主的な研究の成果を発表します。

●日時:2026年2月14日(土)

●場所:文化の森イベントホール

●参加無料、申込不要

鳥居龍蔵記念 全国高校生歴史文化フォーラム

全国の高校生と、徳島フォーラムでの優秀賞受賞者による、地域の歴史・文化に関する自主的な研究の成果を発表します。

●日時:2026年2月15日(日)

●場所:文化の森イベントホール

●参加無料、申込不要