ヤスデの地理的変異

無脊椎動物(昆虫以外) 田辺 力

はじめに

ヤスデ(図1)のはなしです。ヤスデはムカデなどとともに多足類に含められ、昆虫に近いグループです。林の落葉の中などに住んでいて、腐った落葉や菌類を食べています。

図1 コケイロアマビコヤスデ

ヤスデをみせるとたいていの人はいやがります。しかし、かつて、大学の同じ研究室にいた貝好きの青年などは“ヤスデは繊細な感じがする”といっていました。人それぞれなのです。

ヤスデも調べてみるといろいろとおもしろいのですが、今回はヤスデのかたちが、おなじ種類でも地理的に変っているという現象について紹介します。

地域によってかたちが違う

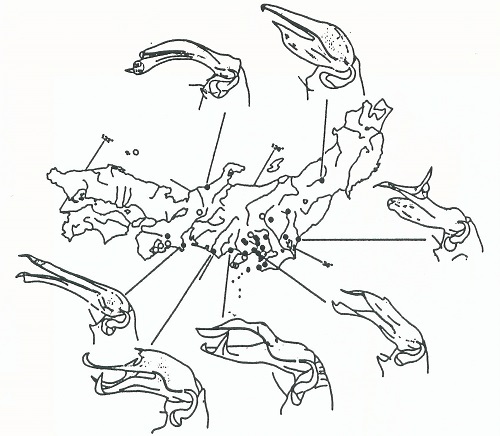

ヤスデの大きな特徴の一つに、同じ種類でも、地理的に異なるところにいるものではかたちが違うというのがあります。なかでもオス生殖肢(交尾のときに使う器官で、あしが変形したもの)のかたちがめだって異なるのです(図2、田辺未発表)。

図2 タカクワヤスデのオス生殖肢の地理的変異

ではどうしてこんなに変ってしまうのでしょうか?原因のひとつはヤスデたちのくらし方にあります。

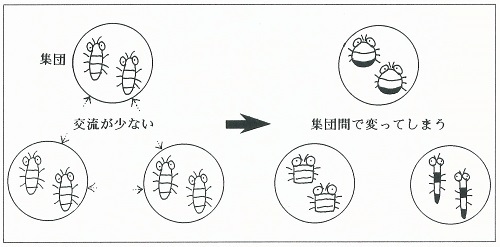

ヤスデは一般に小さな集団に分かれてくらしていて、その集団の外にあまり移動していきません。ヤスデは移動の手段としては歩くしかなく、おまけに乾燥に弱いため、長い距離を移動するのは得意ではないのです。これはとても重要なことです。こういう孤立した集団はまわりの集団との交流が少ないために遺伝子がまざり合わず、独自の進化をとげる傾向にあるからです(図3)。

図3 集団間で交流が少ないと、世代を経るごとに集団間で違いが生じる傾向が強い

その結果、地理的な変異(Box1)が生じるのです。

対照的に、羽を持った昆虫のように広く移動できる動物では集団のあいだで交流があり、遺伝子がまざり合って地理的な変異が小さくなるのです。

では、かたちが変っていく方向性はあるのでしょうか?図2のオス生殖肢のかたちなどは、てんでバラバラに変っているようにみえます。この点については今のところわかっていません。この生殖肢をふくめた、動物のオス交尾器の進化について、エバーハードという研究者がおもしろい説をだしています。それは“一般にオス交尾器のかたちはメスの好みによって決る”というものです。ヤスデを材料にこのことを調べるのはおもしろいテーマでしょう。

Box1 変異

ひとつのグループで、ある特徴にいろいろなタイプがみられることを変異とよびます(例えば目の色という特徴に、赤、青、黄色といったタイプがみられる、など)。特に、この場合のように地理的に異なるものを地理的変異とよびます。

おわりに

ヤスデの地理的変異ーつとっても調べるのは大変です。日本中の標本を集めるのから始まって、一匹一匹顕微鏡でのぞいて観察します。それに、調べるているうちに次から次へと疑問がわいてきてなかなか終らないのです。自分で言うのも変ですが、こういう仕事はおもしろい半面、がまん強さも必要です。

生き物に親しむのとは別に、生き物を調べるという行為は、徹底して物事を考える根気強さを必要とするようです(“独創が生まれない”S.K.ネトル、桜井邦朋著、地人書館、参照)。

著者紹介

1962年、熊本県八代市生まれ。

1989年、北海道大学大学院理学

専攻/動物系統分類学。

趣味/ロック、写真、広告。