出土遺物の保存処理【探険!! 博物館】

魚島純一

博物館では、遺跡などから出土した遺物を科学的に処理して、博物館の展示などに使えるようにしています。

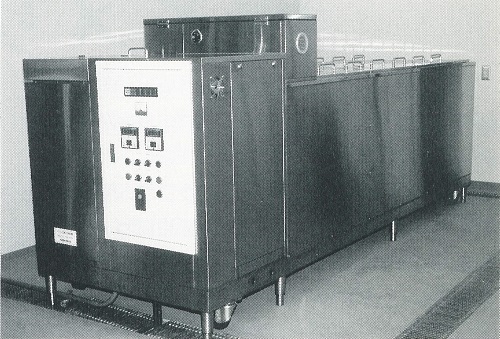

遺跡から出土した木製品は、多量の水を含んでいるので、そのまま乾燥させるとクシャクシャにちぢんでしまって、もとの形もわからなくなってしまいます。そこで、木にしみこんだ、水をプラスチックのような合成樹脂(ポリ工チレングリコール: PEG)におきかけて、乾燥後も形を保つようにする処理が必要になります。そのための処理をおこなうのがPEG含浸装置(図1)です。

図1 PEG含侵装置

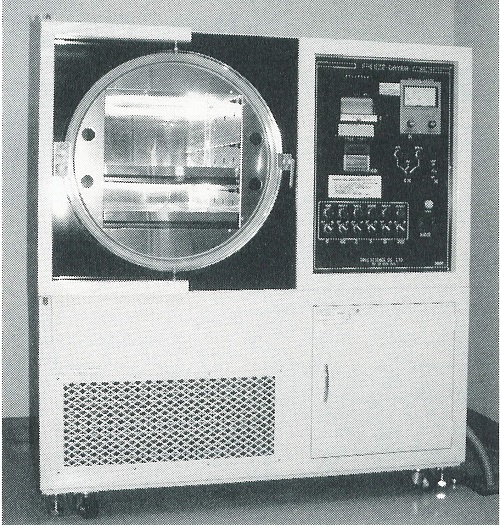

出土木製品の保存処理には、このほかにもインスタントラーメンなどのフリーズドライ食品をつくる時にも使われている真空凍結乾燥器(図2)も使います。これは、非常に低い温度で水を凍らせたあと真空にすると、氷が直接水蒸気になって蒸発し、形がくずれずに乾燥するというしくみを利用したものです。この機械は、墨で文字や絵がかかれた木簡などの保存処理に使うほか、小動物や植物の標本をつくるときにも使います。

図2 真空凍結乾燥器

遺跡から出土する鉄や銅などでできた金属製品は、全体がさびにおおわれていて、もとの形がわからなくなってしまっていたり、内部まで完全にさびてしまっていて、ほうっておくとバラバラになってしまうものがたくさんあります。そこで、以前に博物館ニュースで紹介したX線撮影装置を使ってさびのようすを確認したあとで、不要なさびを取りのぞいて、もとの形に近い状態にしたり、さびがそれ以上進まないように合成樹脂をしみこませて固めたりします。そのような処理をおこなう機器に、さび取りに使う精密グラインダーやエアブラッシュ、真空に近い状態にして樹脂を効率よくしみこませるための減圧樹脂含浸装置などがあります。