博物館常設展示室の「紫外線」を探る【情報ボックス】

考古担当:植地岳彦

はじめに

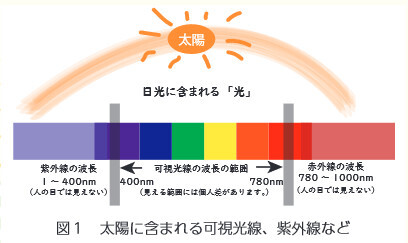

徳島県立博物館には、57万点を超える様々な資料が保存されていて、その一部は常設展などで利用されています。展示では、資料がよく見えるように「光」があてられますが、光は資料を劣化させる原因の一つになります。また太陽光(図1)や、蛍光灯などの照明器具が放つ光には、資料の退色や破損を引き起こす「紫外線」が含まれる場合があります。

図1 太陽に含まれる可視光線、紫外線など

日光に含まれる 「光」(見える範囲には個人差があります。)

可視光線の波長の範囲 400nm~780nm、紫外線の波長 1 ~ 400nm(人の目では見えない)、赤外線の波長 780 ~ 1000nm(人の目では見えない)

このため資料の照明には、日光を直接あてない、明るくしすぎない、紫外線を出す照明器具を使用しないといった制限があります。さて、令和3年8月にリニューアルした徳島県立博物館の常設展では、資料を照らす「光」はどのような状態にあるのでしょうか。今回は、とくに紫外線の状態を把握するため、測定器を使ってその有無や強さを調べてみました。

紫外線の状態

常設展は屋内にあり、いくつかの展示室のほか、コミュニケーションゾーン、常設展の入口にあたるロビーゾーンに分かれています。いずれも照明には紫外線を出さないLEDを用いた器具が使用されています。展示室とコミュニケーションゾーンは、建物の奥まった位置にあり、紫外線は検出されませんでした。

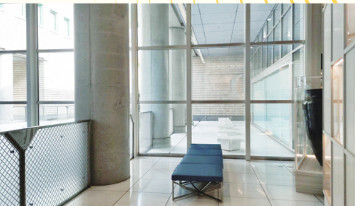

ロビーゾーンは、東側がガラス壁面となっていて、内側から屋外が見え、外からは光が入ってきます。この光は直射日光ではないのですが、紫外線が検出されました。紫外線は、外光が入り込んでくる日中の大半の時間帯、とくに午前10時からの約1時間でもっとも強く検出されました(図2)。そして11時を過ぎると次第に弱くなり、午後4時ごろに検出されなくなりました(図3)。

図2 ロビーゾーンの東側ガラス壁面(晴れた日の午前)

図3 ロビーゾーンの東側ガラス壁面(晴れた日の午後)

同時に測定した照度は、紫外線とおなじく午前中に高く、閉館となる夕方5時以降に検出されなくなりましたので、紫外線は外から入ってくる光に含まれていると推測されます。ただ、ガラス壁面の際から1~2歩でも建物の内側に移動すると、明るさはあまり変わりませんが、紫外線はほぼ検出されませんでした。ロビーゾーンから入りこんだ紫外線が、ほかの部屋に影響を与えることはないと考えられます。

おわりに

今回の調査では、常設展示室で、紫外線が原因となる資料劣化の恐れがほとんどないことがわかりました。今後は、紫外線だけでなく、可視光線や赤外線についても調査し、資料にとって保存と展示に適した環境を整備したいと考えています。

メモ

■ 可視光線…一般的には波長が400~780nmで、人の目には光としてとらえられる電磁波のことです。

■ 照 度…照明などによって対象物が照らされている場所の明るさの度合いを示します。単位はlx(ルクス)。

■ 紫 外 線…可視光線と同じ電磁波ですが、波長が1nmから400nmと短く、人の目では見えないもの。照明から出ている紫外線の強さは、一定面積あたりにどれだけ強く紫外線が照射されているかを示す「紫外線強度」(単位はmW/cm2(ミリワット/平方センチメートル))で 示されます。波長が780nmから1000nm(1mm)と長く、人の目に見えない電磁波は赤外線と呼ばれます。