今の瓦と昔の瓦は違うんですか?

今の一般的な住宅の屋根には桟瓦といって、横から見ると「へ」の字のような形をした瓦が葺かれていることが多いです。これを桟瓦葺きといいます。しかしながら、この桟瓦が開発されたのは江戸時代の中頃になってからで、一般的に広く屋根に葺かれることになったのは18世紀後半になってからだったりします。それまではどんな瓦が使われていたのでしょうか?

瓦がはじめて日本で葺かれたのは、飛鳥時代直前の崇峻元(588)年に蘇我馬子が着工した飛鳥寺だといわれています。朝鮮半島から伝来した仏教と一緒に、お寺の屋根に葺く瓦も伝わったわけですね。飛鳥時代から1000年以上にわたって葺かれ続ける瓦は、丸瓦と平瓦という2種類の瓦を組み合わせており、これを本瓦葺きといいます。今でもよくお寺などではみられます。また、軒先に葺かれ、前面(瓦頭)に文様がある瓦を、丸瓦・平瓦をそれぞれで軒丸瓦・軒平瓦と呼んでいます。

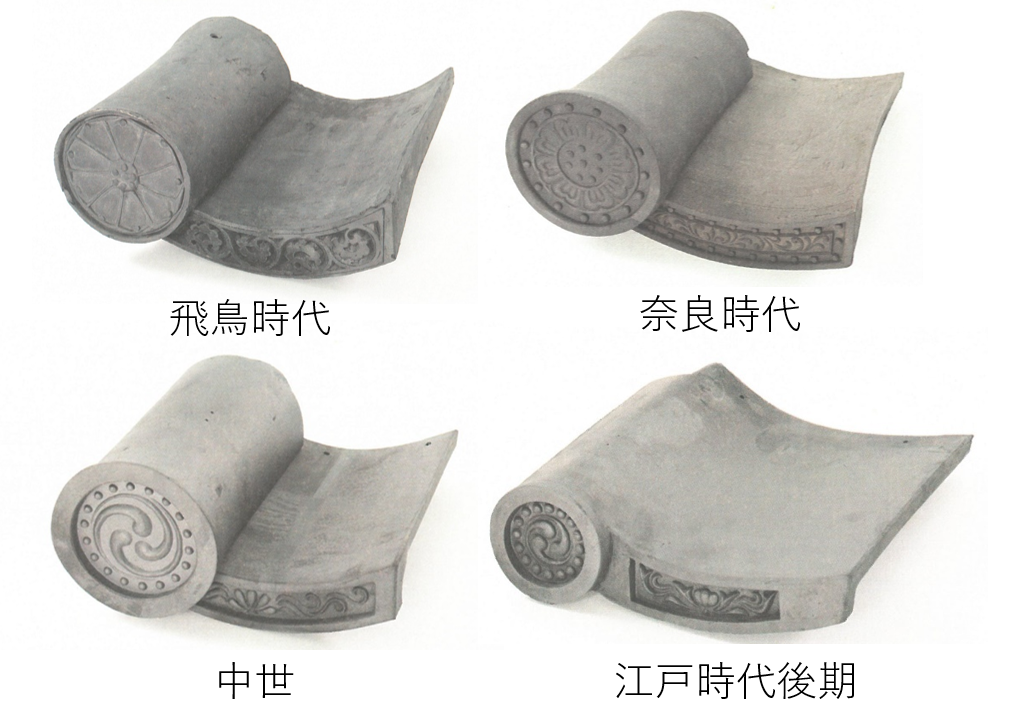

飛鳥時代から平安時代末までは、軒丸瓦には仏教で極楽浄土に咲く花とされる蓮の花を表した文様(蓮弁文)を描いたものが多いです。下の写真の飛鳥時代と奈良時代の軒丸瓦は一見全然違う文様に見えますが、どちらも蓮の花をモチーフにしています。

中世になると、水が渦巻く様子を表した巴文の軒丸瓦がよく使われるようになります。中世末から近世にかけてはこの巴文に加えて、それぞれの家の家紋を施したものも増えます。このように軒先に施される文様が変わりながらも、本瓦葺きは1000年以上にわたって主流でした。

ただ、本瓦葺きをする建物は屋根が非常に重くなってしまい、地盤や柱がしっかりした建物にしか使えず、お寺やお城などの限られた施設のみに使われました。また本瓦葺きに比べて非常に軽い銅板瓦葺きもありましたが、銅板が高価なこともあり、あまりみられませんでした。

そんななか、江戸時代の中頃になると、本瓦と平瓦が一体となったような桟瓦が発明されました。これによって大幅な重量の軽減となり、江戸幕府が防火対策として瓦葺きを奨励したこともあり、18世紀後半以降、一般民家にも使われるようになりました。下の写真のように、それまでの瓦に比べてスラッとした形になっています。そして今に繋がっていくわけですね。

瓦の変遷(竹中大工道具館編2017『千年の甍 古代瓦を葺く』より作成)

現代でもよくみられる桟瓦葺き(阿波十郎兵衛屋敷にて撮影)