大名の婚礼一3歳で相手が決まっていたー

歴史担当 山川浩實

はじめに

近世大名の婚礼については、さまざまな記録や婚礼調度などが残されており、儀礼などを調査する大きな手がかリをあたえてくれます。当館が最近収蔵した資料に、蜂須賀家と彦根(ひこね)藩井伊家との聞で行われた婚礼についての記録があります。これは婚礼御用を務めた徳島藩の役人の記録で、内約束(うちやくそく)の段階から井伊家の姫君を蜂須賀家に引き取るまでのようすが細かく記録されています。大名の婚礼そのものの記録はよく見られますが、内約束などに関する記録は、大麦珍しいものです。以下、この記録や徳島藩の史料などから、大名の婚礼について紹介したいと思います。

「若殿様御縁組御一巻」について

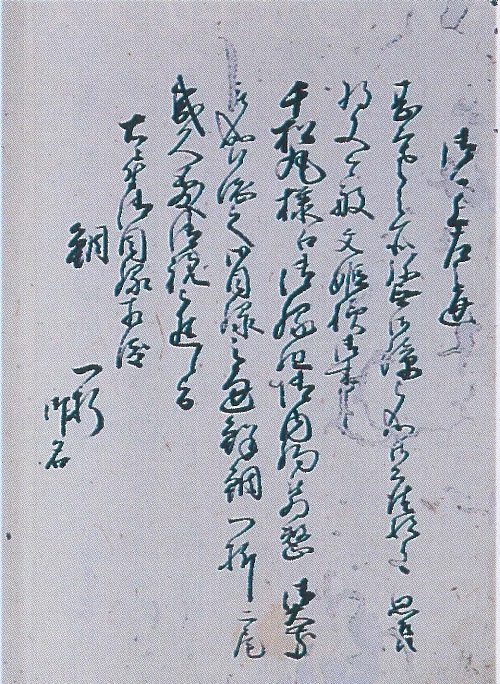

図1「若殿様御縁組御一巻」

この記録は、徳島藩の江戸留守居(えどるすい)役であった物頭(ものがしら)の広岡桝(ひろおかます)(250石)が、1797年(寛政9)から1805年(文化2)に至る、婚礼前段の8年間を記録したものです。これは藩の命令による正式な記録ではなく、広岡自身の手控(てびか)え的な記録と考えられます。残念ながら、この記録は、後半の部分が失われていますが、婚礼までの前段のようすを詳しく知ることができます。

井伊家との婚礼

外様(とざま)大名の蜂須賀家と譜代(ふだい)大名の井伊家とは、17~18世紀に姻戚関係が成立しました。特に、18世紀後半には、11~12代徳島藩主の正室(せいしつ)を相ついで井伊家から迎えています。井伊家は徳川幕府の大老職(たいろうしょく)に何度も選任された有力大名でした。蜂須賀家がこの井伊家と姻戚関係を求めたことは、幕府の中で強い権限を持った同家を後(うし)ろ盾(だて)として、多難な時代を乗り越えようとしたことが推察されます。

図2井伊家の居城、彦根城。

1797年(寛政9)、11代徳島藩主治昭(はるあき)の嫡男千松丸(ちゃくなんせんまつまる)(後の12代斉昌(なりまさ))と、11代彦根藩主井伊掃部頭直中(かもんのかみなおなか)の長女文姫(ふみひめ)(後、禾農(一文字の漢字ですが登録できませんでした)姫(ふさひめ))との婚礼が内定しました。この時、千松丸はわずかに3歳で、文姫は6歳でした。大名間における幼少時の婚礼の内定は、武家社会における家の存続を第一に重視したためで、その決定は絶対的でした。

婚礼は、まず最初に両家聞で婚姻について合意、約束したことから始まります。これは現在の婚約に相当します。記録では、この段階を「御縁組御内約(ごえんぐみごないやく)」としています。すなわち婚礼の内約束です。これを受けて、双方に婚礼御用を務める役人が選任され、この役人を中心として、各種の儀礼や準備が行われました。広岡の記録から、婚礼が決定するまでの過程をみてみましょう。

1797年

11月

・前老中(ろうじゅう)、松平定信(まつだいらさだのぶ)に内約束の内諾を得る。

・縁組取計方(えんぐみとりはがらいかた)に広岡桝を任命。

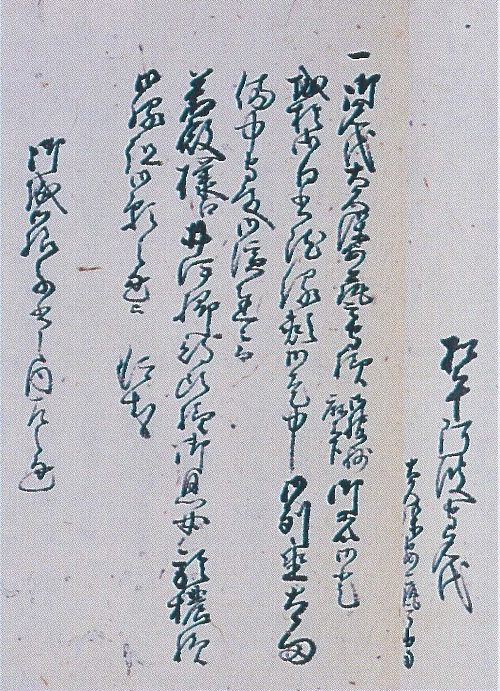

・吉日(きちにち)に井伊家へ鮮鯛一折(せんたいひとおり)(2尾)を贈る。

・井伊家から鮮鯛一折(2尾)が贈られる。

12月

・井伊家へ鯛・鰈(かれい)などの交肴(まぜざかな)を贈る。この時、蜂須賀家の使者、初めて文姫と面会

1798年

4月

・幕府に提出する緑組願書(えんぐみがんしょ)の書式を井伊家と定める。

11月

・蜂須賀家、7大名の濃い親族に内約束について相談。

・蜂須賀家、縁組願書を老中へ提出。

12月

・老中より正式に婚礼が許可される。

・蜂須賀家、国元へ歓びの飛脚(ひきゃく)を送る。

・井伊家より祝儀(しゅうぎ)として、干鯛(ひだい)が贈られ る。

・同日、井伊家へ祝儀として、干鯛を贈る。

1799年

1月

・蜂須賀家、幕府の許可に対し、若年寄(わかとしより)・大坂城代(じょうだい)・京都所司代(しょしだい)へ謝礼の使者を送る。

大名の婚姻は自由ではなく、武家諸法度(ぶけしょはっと)によりすべて幕府の許可を必要としました。その理由は、婚姻によって有力大名が結びつき、幕府に対抗する大きな勢力となることを避けるためでした。蜂須賀家は幕府の許可を得るため、いち早く蜂須賀家の濃い親族で、寛政改革(かんせいかいかく)を行った幕府の実力者松平定信に内諾を取り付けました。これ以後、両家間で儀礼や交渉、準備が行われ、1年後に幕府から婚礼が許可されました。

その後、西国大名(さいこくだいみよう)の動きを監視する大坂城代や京都所司代へ謝礼の使者を送り、ほぼ幕府との関係を終了させました。

婚礼が正式に許可されると、準備が本格化しました。以下、広岡の記録と徳島藩の史料(「阿淡年表秘録(あたんねんぴょうひろく)」)から、婚礼までの過程をみてみましょう。

1805年

・両家で親族の続書(つづきがき)を取り支わす。

・婚礼の日取(ひど)りを決定する。

・婚礼調度を定める。

・幕府より、禾農姫の引き取りが許可される。

・禾農姫、移転(14歳)。

1808年

・結納(ゆいのう)。

1809年

・千松丸、元服(げんぷく)(15歳)。昭昌(あきまさ)、のち斉昌と名乗る。

1810年

・婚礼。

この時、昭昌は16歳で、禾農姫は19歳でした。禾農姫は早くから蜂須賀家へ引き取られ、婚礼までの5年間を江戸の上屋敷(かみやしき)の藩邸で過ごしました。徳島藩主の正室で、禾農姫のように、婚礼前から蜂須賀家へ引き取られた例はまったくありません。禾農姫の引き取りは、井伊家との婚礼に固執(こしゅう)した蜂須賀家の意図がよく現れています。

禾農姫は婚礼後も、上屋敷の藩邸で居住しましたが、1820年(文政3)、29歳で病死しました。12代藩主となった斉昌は子どもがなく、そのため正室の死から9力月後、公家(くげ)から継室(けいしつ)を迎えて再婚しました。

図3内約束の儀礼として井伊家へ鮮鯛を贈る。

図4幕府から婚礼が許可される

図5者禾農姫の移転の行列が検討される

おわりに

このように大名の婚礼は、武家社会のもとで家の存続が第一に重視されため、幼少時から婚礼の準備が進められました。蜂須賀家の場合、千松丸以外でも、5~6歳で婚礼が内定、決定した例がありました。準備の段階では、婚礼について幕府の許可を得ることが最大の関門で、これが正式に許可されると、準備が本格的に行われました。

なお、広岡の記録から、これ以外にさまざまな婚礼調度を知ることができますが、これについては別の機会に紹介したいと思います。

(人文課長:歴史担当)