愛媛県土居町 関川河原【野外博物館】

地学担当 中尾賢一

徳島市眉山(びざん)~高越山(こうつさん)~大歩危(おおぼけ)~愛媛県別子銅山(べっしどうざん)にかけての地域は三波川帯(さんばがわたい)に属していて、高圧低温型の変成岩(結晶片岩類)が露出しています。四国の中央部に位置する愛媛県の東赤石山(ひがしあかいしやま)一帯は、三波川帯の中でも特に変成度が高いことやマントル起源の岩体(かんらん岩)が大量に分布していることが特徴で、変成岩や構造地質学の研究者の間では非常に有名です。地形はかなり急峻(きゅうしゅん)で、東赤石山の標高は1707mもあります。

この周辺の岩石は、珍しい鉱物や大型の鉱物を含んでいます。ある特定の鉱物や新鮮な標本を採集するには険しい山の中へ入らなければなりませんが、もっと手軽に採集できる場所もあります。それは、関川(せきがわ)(東赤石山を上流域とする川)の河原です。四国の中では、標本としておもしろい鉱物が最も手軽に拾える場所で、運と観察力があれば、何種類もの珍しい鉱物が見つかります。そこで、愛媛県内の博物館では毎年のように採集会や観察会を行っているほか、全国から鉱物コレクターがやってきます。ここでは、この地点の代表的な鉱物と岩石をご紹介します。

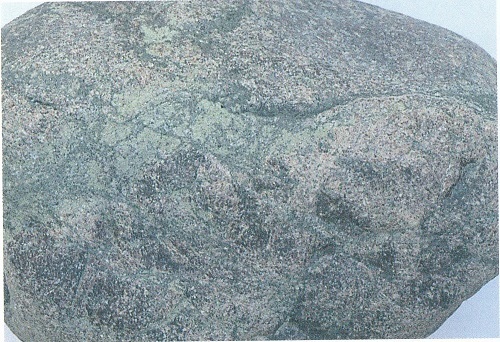

鉄ばんざくろ石:ここで最も簡単に見つかる鉱物です。普通角閃石(ふつうかくせんせき)(暗緑色)と灰簾石(かいれんせき)(灰色)主体の岩石(角閃岩(かくせんがん))の中に、数mm~4cmほど(多くは径1cm程度)のコロコ口した赤っぽい自形(じけい)結晶として入っています(図1)。母岩が風化しかかったものを慎重に割れば、分離結晶を得ることもできます。

図 1 鉄ばんざくろ石結晶の長径約 1.6cm

アクチノ閃石:長柱状で緑色の鉱物です(図2)。白色の滑石(かっせき)を伴っているものはかなり大きくなり、長さが5cm以上に達します。

図2 アクチノ関石左右約 7.5cm

工クロジャイ卜:赤と緑のまだらの岩石で、赤い部分は苦ばんざくろ石、緑色は単斜輝石(たんしゃきせき)です(図3)。玄武岩(げんぶがん)質の岩石が地下のかなり深いところで変成されたものです。たいへん重い岩石で、比重はなんと3.4ほどもあります。

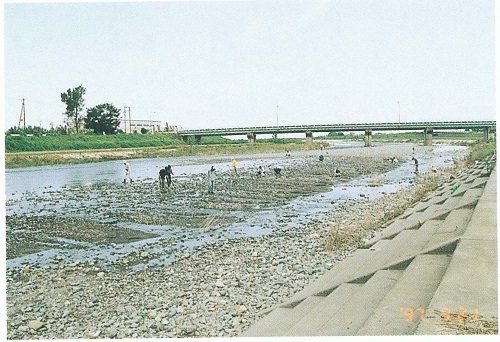

採集には、JR予讃線伊予土居駅から1kmほど北の河川敷(テニスコートなどが設置されている:図4)が最も便利です。川にある程度の水流があれば、礫(れき)の表面が洗われてたいへん見やすくなります。

図3 工クロジャイト 左右約 15cm

図4 関川河原(昨年の行事「鉱物さがし」時に撮影)