10月から12月までの行事は、全部で16回行われました。参加者は合計576人でした。

10月23日と11月20日の2日間にかけ、「土器づくり」が行われました。100名の応募がありましたが、抽選の結果46名が参加しました。ろくろを使をわずにつくるため、粘土をひものようにし、円筒状に巻きながらつくります。実物の土器を参考にしながら思い思いの形につくりました。2日目には、3時間半ほどかけて焼きあげました。きれいに焼きあがったものが、多かったのですが、ひび入ったり割れてしまったものもあり、喜びとため息が入り混ざった光景が見られました。土器を実際に自分でつくることによって、当時のひとびとの工夫のあとや苦労が体験できたようです。

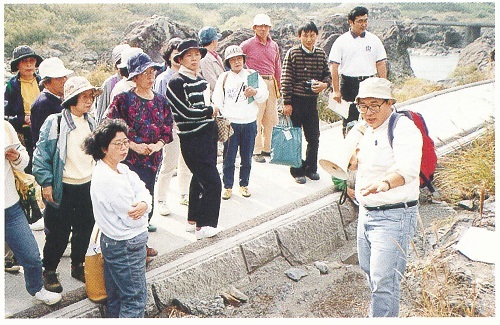

土器づくりの様子

11月13日には、「那賀川の植物かんさつ」が行われました。貸切バスを使い、那賀川の河口から中流までの間6力所でバスを降り、いろいろな植物を観察しました。ウラギク、シマカンギク、ナ力ガワノギク、リンドウなど可憐な花がたくさん咲いていました。ナカガワノギクは、この付近しか見られない花で、ほとんど土のない岩の割れ目や洪水時には水につかってしまうような厳しい自然条件の場所に咲いていました。今日の観察地になった鷲敷ラインと虻が淵は景勝の地にもなっています。全行程約170kmで、帰ったときは夕方6時を回っていました。