速報!!最近出土した徳島大空襲戦災遺物について【速報】

歴史担当 山川浩實

1945年7月4目、徳島市は高松・高知・姫路とともに、アメリカ軍のB29爆撃機(ばくげきき)の攻撃により、人的・物的ともに著しい被害を受けました。

1995~96年に実施された公共施設の立て替え工事による発掘調査や徳島市の公園整備事業によって、焼夷弾(しょういだん)破片・建築金具・陶磁器・ガラス・ビン・瓦(かわら)・レンガなど、徳島大空襲の戦災遺物が多数出土しています。

ここでは、それらの発掘調査や公園整備事業で出土した徳島大空襲の戦災出土遺物について紹介します。

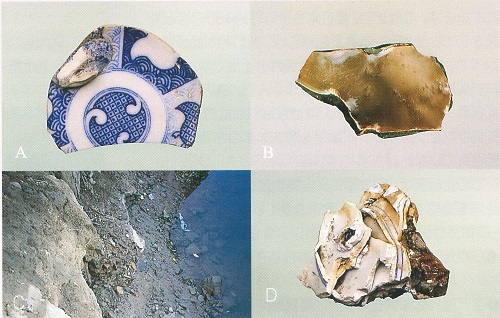

図1 出土した徳島大空襲の戦災遺物と出土状況。

1 徳島市常三島遺跡

1995年12月、徳島大学工学部の光応用施設の建築工事に伴い、徳島大学による発掘調査が実施されました。この調査で江戸時代の徳島藩の下級武士の屋敷跡から、約10個の焼夷弾の破片が出土しました。アメリ力軍の「Tactical Mission Report」によると、徳島に投下された焼夷弾は、テルミット・マグネシウム焼夷弾「AN-M17A1-500ポンドI.C.」 ( 647. 0トン)と、油脂焼夷弾「AN-M47A2-100ポンドI. B.」(403.8トン)で、前者は家屋の破壊、後者は木造家屋の焼却に用いられました。深さ約80cmの江戸時代の層からテルミットーマグネシウム焼夷弾の破片5個が出土したので、この焼夷弾の貫通力が極めて強かったことがわかります。油脂焼夷弾は数個出土していますが、この遺跡が湿地帯であるため、著しく腐食していました。

2 徳島保健所構内

1995年7月、徳島市新蔵町3丁目の徳島保健所の建築工事に伴い、徳島県埋蔵文化財センターによる発掘調査が実施されました。この調査で、磁器ガラス片が15個出土しました。このうち磁器ガラス片が固着した有田焼の磁器皿片(図1-A)と、内容物が溶解し皮膜状に固着したガラスビンの破片(図1-B)が出土しており、空襲による火災のすさまじさを示しています。

3 新町川公園(徳島市東船場町1丁目)

1996年1月、徳島市の公園整備事業で、薬ビン・皿・鉢・茶碗・湯飲みの磁器片や瓦レンガなどが大量に出土しています。特に空襲まで、新町橋南詰めの東側にあった徳島-撫養(むや)間の定期船の船着き場の石段付近の西側には、大量の褐色系薬ビンが、また、石段の東側には大量の瓦が層状に埋もれていました(図1‐C)。この付近は、当時定期船の乗客が利用した食堂や土産店などが軒をならぺ、徳島では繁華街の一つでした。

4 新町川公園(徳島市東船煽町2丁目)

1996年1月、徳島市の公園整備事業で、皿・鉢・茶碗・急須(きゅうす)の磁器片やガラス片をはじめ、鎹(かすがい)・棚受け金具・蝶番(ちょうつがい)・瓦・レンガなどが多数出土しています。磁器片の中には、同じ器物の小片と釘が固着した皿や炭化物と磁器片が重なって固着した団塊(最大、径14cm)3個があります(図1-D)。しかも、この団塊の磁器の紬薬(うわぐすり)は、火災の高熱で半溶解状を呈しています。いかにアメリ力軍の焼夷弾による攻撃が激しく、空襲による火災の熱が高熱だったかをうかがい知ることができます。

戦争体験の風化が急速に進んでいる現在、癒島大空襲の実相を私たちは正確に伝えていかなければなりません。これらの遺物はその手がかりになるものです。