Q.吉野川には何種類くらいの魚lがいますか?(レファレンスQ&A)

動物担当(脊椎動物) 佐藤陽一

吉野川には、河口から14kmほど遡(さかのぼ)ったところに江戸時代に作られた固定式の第十堰(だいじゅうぜき)があります。最近、それを可動式の堰に付け替えようという計画が建設省から出され、その是非を巡ってさまざまな議論がなされているのは、皆さんもご存知でしょう。そのせいか、博物館へも吉野川に棲(す)む魚、についての問い合わせが増えてきました。吉野川にどんな魚が何種類くらいいるのかまとめてみました。

一口に淡水魚といっても生活の仕方はいろいろです。淡水魚の生活史を川と海とのかかわりに注目して分けると、純淡水魚、通し回遊魚(かいゆうぎょ)、そして周縁性淡水魚の3つのグループに分けることができます。図1は吉野川に棲む魚の種数をこれらのグループ別に集計したものです。各グループについて説明しておきましょう。

図1吉野川産魚類の生活史型別種数

純淡水魚というのは一生を淡水域で生活する魚で、もっとも淡水魚らしい淡水魚といえます。これにはコイやオイカワなどの魚が含まれます。ただしウグイや力ダヤシのように比較的塩分に強く、河口域でもふつうに見られる魚も少数ですが含まれます。

ところで図1の円グラフでは、純淡水魚をさらに2つに分けています。在来種というのは、元もと吉野川に棲んでいた魚のことです。移入種というのは人が持ち込んだ魚のことで、外国産のものもいれば、国内の他の川や湖からやってきた国産のものもいます。また移入種の中には、ブラックバスのように自然繁殖しているものもいれば、ソウギョのように自然繁殖していないと考えられるものもいます。それにしても純淡水魚52種のうち半数が移入種だったとは、その多さには驚きました。移入種は元からある生態系に影響を及ぼすので、このような事態は望ましくありません。

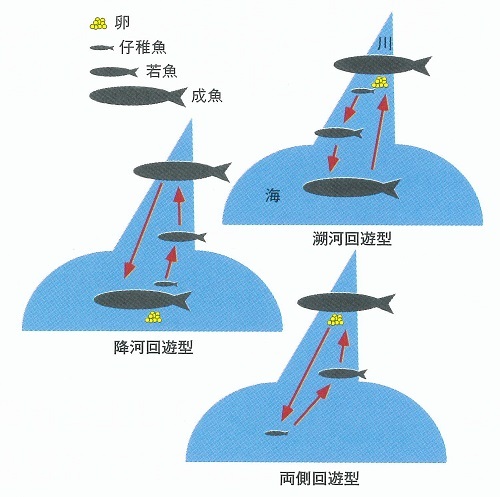

通し回遊魚というのは、一生の間に川と海を必ず行き来する魚、のことです。このグループは回遊のパターンによってさらに3つに分けることができます(図2)。

図2 通し回遊魚の回遊型

溯河(そか)回遊魚は、サケのようにふだんは海で生活し、産卵のときは川に上ってくる魚です。吉野川にはサケはいませんが、シラウオとアマゴの降海型のサツキマスの2種がいます。

降河(こうか)回遊魚は、溯河回遊魚とは逆に、ウナギのようにふだんは川で生活し、産卵の時は海に下る魚です。吉野川にはウナギの他にアユカケがいます。

両側(りょうそく)回遊魚は、ふだんは川で生活しますが、降河口遊魚とは異なり、川で産卵します。そして孵化(ふか)した仔稚魚はいったんすぐに川を下り、赤ちゃんの時期を河口や海ですごします。吉野川にはアユの他にオオヨシノボリやヌマチチブなどのハゼ類がいます。

周縁性淡水魚とは、汽水(きすい)性の魚やたまたま河口域に侵入してくる海水魚を指します。前者にはマハゼやコノシ口、後者にはアカエイやマサバが含まれます。しかしこれらの中間にはボラやクロダイなどのように、幼魚期にかなり積極的に河口域を利用する魚もおり、川を利用する程度は種によりまちまちです。

吉野川からは以上のようなグループの魚が、全部で157種が記録されています。しかし、これらのうちには力ジ力のようにすでに絶滅したものや、アオギスのように絶滅一歩手前と考えられるものもいます。また、今後の調査の進展によって新たに確認される魚もいることを付け加えておきます。