岩蔭遺跡の調査【CultureClub】

考古担当 高島芳弘

はじめに

日本列島における人類の起源は、最近の研究によると50万年以前に遡ることが確実になってきました。そして、岩手県岩泉町のヒョウタン穴の調査のように、旧石器時代の人骨の発見を大きな目標として、岩蔭(いわかげ)・洞穴(どうけつ)遺跡の調査がさかんに行われるようになりました。

日本の岩蔭・洞穴遺跡の調査といえば、40年近く前に行われた日本考古学協会洞穴遺跡調査特別委員会による、縄文時代を中心とする岩蔭・洞穴遺跡の集成が、まず思い起こされます。

中四国では、この集成の時にも取り上げられた愛媛県の上黒岩(かみくろいわ)岩蔭遺跡と40年以上調査の続く広島県の帝釈峡(たいしゃくきょう)遺跡群とが、山間地域の岩蔭としてとくに有名です。最近になって、高知平野中央部で、岩陰遺跡を含む奥谷南(おくたにみなみ)遺跡から旧石器時代~縄文時代早期の資料が発掘されました。立地の問題も含めて、ふたたび岩蔭遺跡が注目されています。

県内の岩蔭遺跡

徳島県の岩蔭遺跡は、1922年(大正11) に鳥居龍蔵(とりいりゅうぞう)が城山貝塚を発掘して以後、長い間調査されませんでしたが、1960年代になってふたたび、注目されるようになりました。那賀(なか)郡上那賀(かみなか)町古屋(ふるや)の古屋岩蔭遺跡と、三好(みよし)郡三加茂(みかも)町西庄(にししょう)の加茂谷川(かもだにがわ)岩蔭遺跡群とが調査されました。

古屋岩蔭遺跡は那賀川の支流古屋谷川に面しており、石灰岩の岩塊を庇(ひさし)とします。標高約260m、古屋谷川沿いの林道からの比高は30mほどです。1965年(昭和40)の那賀奥自然調査で発見され、1967年(昭和42)4月に調査が行われました(図1)。貝類や哺乳(ほにゅう)類の骨などの動物遺存体とともに押型文(おしがたもん)土器、条痕文(じょうこんもん)土器、無文土器、石鏃(せきぞく)、楔(くさび)形石器、スクレイパー、磨石(ませき)、骨ヘラ及び骨角器未製品などが出土しています。押型文土器はいずれも外面に小さな山形の文様があり、1点だけは内面にも同じ文様があります。条痕文土器は内外面ともに斜め方向の貝殻条痕(かいがらじょうこん)が施されています。1点は口縁部破片で緩やかな波状となっています(図2)。

図1那賀郡那賀町古屋岩陰遺跡

図2古屋岩陰遺跡の出土遺物

加茂谷川岩蔭遺跡群は吉野川の支流加茂谷川沿いにあります。1970年(昭和45)から1973年(昭和48)にかけて加茂谷川1号(新田神社裏)、加茂谷川2号(新田神社裏)、加茂谷川5号(宝伝)岩蔭の発掘調査が行われ、合わせて流域全体の分布調査も行われました。縄文時代早期や前期の資料が多く出土しました。県内ではこの時期の資料はいまだに少なく、加茂谷川岩蔭遺跡群の土器は貴重な例となっています。

那賀川流域及び勝浦川流域における調査

徳島県立博物館では、1990年~ 1993年(平成2~同5)に『那賀川流域における縄文遺跡の調査』と題して那賀川、海部(かいふ)川流域の分布調査を行いました。岩蔭遺跡を探すことも調査の目的としました。1998年(平成10)には勝浦(かつうら)川流域で岩蔭の確認調査を行い、これに合わせて那賀川流域における岩蔭の追加調査もしました。これらの調査で那賀川流域と勝浦川流域において、今までの分と合わせて20力所ほどの岩蔭群が確認されました(図3)。

図3 那賀川流域 ・勝浦川流域の岩蔭分布図

1 那賀郡上那賀町白石

2 那賀郡木沢(きさわ)村木頭(きとう)下田

3 那賀郡上那賀町拝宮谷(はいぎゅうだに)

4 那賀郡木沢村木頭

5 那賀郡上那賀町大戸

6 那賀郡上那賀町古屋

7 那賀郡相生(あいおい)町内山

8 那賀郡相生町西納(にしの)八面の谷

9 那賀郡相生町平野

10 海部郡日和佐(ひわさ)町赤松(あかまつ)、岩屋神社対岸

11 那賀郡鷲敷(わじき)町氷柱観音(つららかんのん)

12 阿南(あなん)市見能林(みのばやし)町・長生(ながいけ)町津乃峰(つのみね)山北斜面

13 勝浦郡上勝(かみかつ)町旭(あさひ)岩屋坂

14 勝浦郡上勝町福原(ふくはら)吉ヶ平

15 勝浦郡上勝町正木灌頂ヶ滝(まさきかんじょうがたき)

16 勝浦郡上勝町正木禅定ヶ屈(ぜんじょうがくつ)

17 勝浦郡勝浦町星谷(ほしだに)野田尾星ノ岩屋

18 徳島市飯谷(いいだに)町小竹

19 徳島市渋野(しぶの)町渋野の岩屋

20 徳島市論田(ろんでん)町籠(かご)貝塚

これらのうち、12の津乃峰山頂の北斜面の岩屋群からは石臼(いしうす)、石杵(いしきね)などが採集されており、20の寵貝塚からは古墳時代後期の須恵器(すえき)及び土師器(はじき)が採集されています。

遺物は採集されていませんが、遺跡として有望なところは、3の那賀郡上那賀町拝宮谷、8の那賀郡相生町西納八面の谷、16の勝浦郡上勝町正木禅定ヶ屈と17の勝浦郡勝浦町星ノ岩屋(図4)の4力所です。とくに那賀郡上那賀町拝宮谷にはバクチの岩屋、休み場の森岩蔭(図5)、若宮権現岩蔭の3つの有望な岩蔭があリ、どれも庇のせり出し異合は雨露をしのぐのに最適です。岩蔭の岩塊はすべてチャー卜ですが、バクチの岩屋には石灰岩の部分もあります。

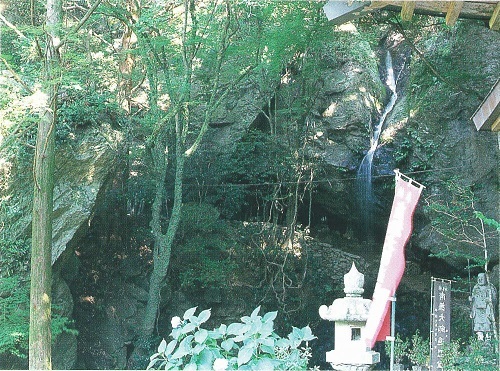

図4 勝浦郡勝浦町星谷野田尾星ノ岩屋

図5 那賀郡上那賀町拝宮谷休み場の森岩蔭

おわりに

ここにあげた20力所は、那賀川及び勝浦川流域で確認された岩蔭の一部でしかなく、まだまだ確認調査が必要だと思われます。さらに、岩蔭のうち有望そうな箇所の発掘調査を行わなければならないと考えます。岩塊の崩落により遺物が深く埋もれてしまっている可能性がひじように高いと思われるからです。

近くにある大きな岩屋を知っているという方は是非ご一報ください。貝殻などが散布していれば遺跡の可能性はより確実となります。