中世の大量出土銭の謎(なぞ)-かくし銭?まじないの道具?-【CultureClub】

考古担当 高島芳弘

平安時代の末から中世にかけて、国内では貨幣(かへい)の鋳造(ちゅうぞう)は行われなくなり、主に中国から輸入された銭が使われるようになりました。中世の城跡や港町を発掘調査すると、建物跡や墓穴、ゴミ穴などから古銭が発見されます。これらとは別に大量の古銭が、甕(かめ)などの容器にまとめて入れられ、埋められている場合があります(図1・2)。大量出土銭の枚数、種類、埋められた時期などについて考えてみましょう。

図 2 根井古銭の備前壺

徳島県内では、表1のとおり8カ所で確認されています。海陽町大里(かいようちょうおおさと)(図3)が70,088枚と飛び抜けて多く、四国で1、2を争う数で全国でも10番目までに入ります。日本で一番多いのは北海道函館市の志海苔(しのり)の古銭で、374,436枚が残されています。

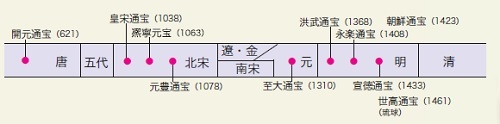

古銭の種類は主に唐、宋、明の時代の中国銭でほかに高麗(こうらい)・李氏朝鮮(りしちょうせん)、安南(あんなん)(ベトナム)、琉球(りゅうきゅう)(沖縄)の古銭などがあります(図4・6)。

図 3 大里古銭出土地

図 4 埋納数の多い古銭(左から開元通宝、皇宋通宝、熈寧元寳(きねいげんぽう)、元豊通宝、永楽通宝:すべて小松島市根井出土)

図 6 埋納数の多い古銭の初鋳年

銭は、だいたい100 枚を一括(ひとくく)りとして紐(ひも)に通され『緡(さし)』として流通しており、この状態のまま埋められました(図5)。

埋められた古銭の中には、中国銭本銭ばかりでなく、中国や日本で私的につくられた銭もあります。鎌倉、京都、堺などで銭の鋳型が見つかっています。これらの銭は、当時、鐚銭(びたせん)と呼ばれ、現在でも「鐚一文まけない」などの慣用句の中に残されています。

古銭が埋められた時期は、いちばん新しい銭が初めて鋳造された年よりは古くはなりません(図6、表1)。容器である焼き物の製作年代からも推定されます。

具体的に埋納年代の分かるのは、香川県さぬき市志度(しど)町の長福寺から出土したものです。備前焼の壺に9,000 枚の古銭と木簡(もっかん)がいっしょに入れられており、木簡には「九貫文花厳坊賢秀御房」「文明十二年三月十九日敬白」と書かれていました。誰が何枚埋めたのかまで分かります。文明十二年は西暦では1480 年です。

これらの出土銭が、交易の成果としての備蓄銭(びちくせん)として埋められたのか、地鎮祭(じちんさい)などのまじないを伴う埋納なのかは、はっきりとしないものが多くあります。江戸時代以降、古銭をまとめて埋めるという風習が廃れたせいかもしれません。いろいろな地域で出土例は増えていますが、意義付けについては、解決しなければいけないことがまだまだ残っています。

(考古担当)

| 出土地 | 枚数 | 最古銭 | 最新銭 | 容器 | 埋納時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| 海陽町大里 | 70088 | 貨泉(新) | 至大通宝(元) | 備前大甕 | 14世紀後半 |

| 阿南市長生 | 26338 | 開元通宝(唐) | 世高通宝(琉球) | 備前大甕 | 15世紀後半 |

| 海陽町船津 | 約20000 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |

| 徳島市一宮 | 17178 | 四銖半両(前漢) | 至大通宝(元) | 素焼き壺 | 14世紀後半 |

| 神山町神領 | 約15000 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |

| 徳島市寺山 | 3699 | 五銖(後漢) | 至大通宝(元) | 木質容器 | 14世紀 |

| 小松島市根井 | 1607 | 開元通宝(唐) | 永楽通宝(明) | 小型の備前壺 | 15世紀前半 |

| 美馬市重清城名 | 約1000 | 開元通宝(唐) | 宣徳通宝(明) | 素焼き壺 | 15世紀後半 |