双六盤(すごろくばん)【館蔵品紹介】

民俗担当 磯本宏紀

双六といえば、絵などが刷(す)られた紙の上に駒(こま)を並べ、ひとつの賽子(さいころ)を使って出た目の数だけ進むというようなものを思い浮かべる人も多いかと思います。これはいわゆる絵双六で、江戸時代以来、現在にもつながるものです。

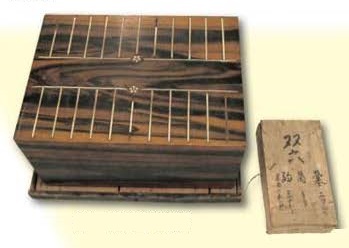

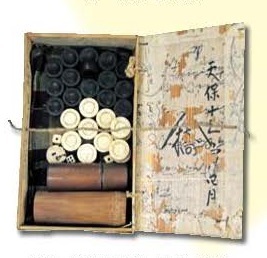

今回紹介するのは盤双六で、奈良時代に中国から日本に伝えられたとされるものです。図1の資料は、昨年鳴門市のあるお宅から寄贈いただいた双六盤一式です。双六盤の盤面は、縦線が手前と奥側にそれぞれ11本、盤の中央に横線2 本があります。したがって、この横線の手前側と奥側にそれぞれ12マスがあることになります。双六盤のほかに紙箱があり、図2のようなゲームに使用する黒白の駒(石)、賽子、竹筒が入っています。箱の裏書きには「天保十三」(1842年)などの墨書を確認でき、そのころに新調したものだということがわかります。

図 1 双六盤と紙箱

図 2 紙箱に入る駒、賽子、竹筒

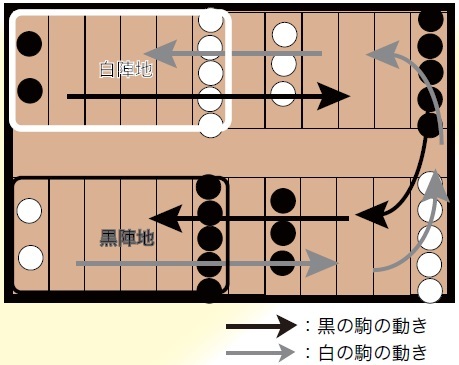

ちなみに、増川(1995 年)によると、盤双六には柳、追廻し、本雙六(ほんすごろく)、大和、下(お)り端(は)などの遊び方があるとされます。たとえば、本雙六の基本的なルールは、盤をはさんで2人で対面し、それぞれの敵陣地においた自分の駒を自分の陣地に向けて賽子の目にしたがって進め、先に全部の駒を進め終えた方が勝ちというものです。賽子を振るときには2つの賽子を竹筒の中に入れて振り、賽子の目の数だけ駒を動かすことができます。ゲームの最初は図3のように白黒それぞれ15個ずつの駒を盤上に配置し、相手の駒が2つ以上入っていないマスに駒を進めることができます。相手の駒が1 つだけあるところに味方の駒が入ると「切る」ことでき、切られた駒は中央にある細長い空地に「上げられ」、次の賽子の目により出発点(黒だと図3の1番左上のマス)からスタートさせなければなりません。

図 3 本双六の駒の動き

参考文献

工藤員功編 2008年 『絵引 民具の辞典』河出書房新社

増川 宏一 1995年 『ものと人間の文化史79-Ⅰ すごろくⅠ』法政大学出版局