Q.コダイアマモは、海草の化石なのですか?【レファレンスQandA】

地学担当 辻野泰之

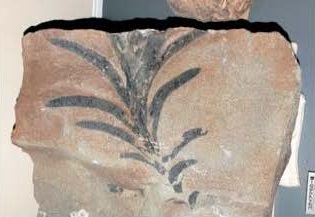

A.鳴門周辺の海岸を歩いていると、岩石の表面に、まるで海草が張り付いたような岩石を見つけることができます。これはコダイアマモと呼ばれる化石です。コダイアマモは、四国や淡路島、紀伊半島に分布する和泉層群(いずみそうぐん)と呼ばれる白亜紀後期(はくあきこうき)(約8000万~7000万年前)の地層から特徴的に産出します(図1)。昔からアヤメ石や菖蒲石(しょうぶいし)などといわれ、徳島県上板町(かみいたちょう)などにある菖蒲谷(しょうぶだに)の地名は、菖蒲石が採れたことに由来すると言われています。

図 1 徳島県立博物館常設展に展示されているコダイアマモ

コダイアマモの“コダイ”とは古代という意味で、また“アマモ”はジュゴンがエサにする海草のアマモのことです。つまり、古代のアマモという意味になります。コダイアマモを命名したのは、京都大学の郡場寛(こおりばかん)博士と香川県出身の三木茂(みきしげる)博士です。両博士らは、コダイアマモが白亜紀の浅い穏やかな海に繁茂していた現生のアマモ類の先祖にあたる水生顕花植物(すいせいけんかしょくぶつ)だとし、4種のコダイアマモを命名・記載しました。

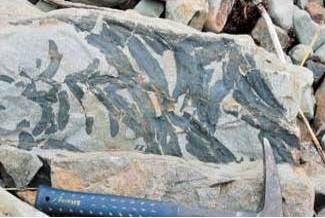

しかし、コダイアマモは、和泉層群の中でも砂岩と泥岩が周期的間隔(しゅうきてきかんかく)で繰り返す地層の特に厚い砂岩に含まれます(図2・3)。実は、和泉層群のこの厚い砂岩は、海草が育つような浅い穏やかな海ではつくられていません。厚い砂岩は、数百年から数千年に一回起きる大地震などの影響によって、雪崩のように浅い海から比較的深い海へ運ばれてできた堆積物なのです。以上のようなことやその他いくつかの証拠から、コダイアマモは海草のアマモ類の化石ではなく、生痕化石(せいこんかせき)ではないかという意見がでてきました。生痕化石とは、昔の生物が生活した痕跡(こんせき)の化石のことで、たとえば、足跡、はい跡、巣穴、また排泄物(はいせつぶつ)などが化石になったものです。

図 2 鳴門市島田島に露出する和泉層群の砂岩と泥岩の互層

図 3 厚い砂岩に含まれるコダイアマモ

まだコダイアマモが海草の化石なのか、あるいは、生痕化石なのかの最終的な決着はついていません。しかし、最近では、多くの古生物学の研究者が、コダイアマモは植物化石ではなく、生痕化石だと考えています。