山伏の中世と近世― 仙光寺文書は語る―【CultureClub】

歴史担当 長谷川賢二

はじめに

修験道(しゅげんどう)という宗教をご存じでしょうか。山伏と呼ばれる宗教者が、山岳での修行によって呪術(じゅじゅつ)的な能力を獲得(かくとく)し、それを祈祷(きとう)などで行使(こうし)するものです。13世紀終わりから14世紀初めにかけて、山伏の活動の活発化を背景として成立した仏教の一種です。室町・戦国時代から江戸時代にかけて組織ができあがっていき、江戸時代には幕府の政策により、京都(きょうと)・聖護院門跡(しょうごいんもんぜき)を中心とする本山(ほんざん)派(天台宗)、京都・醍醐寺三宝院(だいごじさんぼういん)門跡を中心とする当山(とうざん)派(真言宗)を二大組織とする宗派秩序(ちつじょ)が完成しました。

ところで、各地に山伏がいたことは中世から確認できますが、これがどのように近世につながっていき、修験道の宗派的な秩序にまとめられていくのかということは、あまり分かっていません。阿波の場合、吉野川(よしのがわ)市鴨島(かもじま)町の仙光寺(せんこうじ)文書(当館保管)に事例が見られるので、紹介してみましょう。

仙光寺文書

仙光寺文書は、南北朝時代から江戸時代初期の古文書19通と般若心経(はんにゃしんぎょう)1通が一括されており、中世に熊野先達(くまのせんだち)を務めた十川(そがわ)(十河とも記された)先達という山伏に関するものです。先達の実態が分かるものが多くを占めており、阿波はもちろん全国的にも貴重な文書群です。

なお、熊野先達は、紀伊(きい)半島の熊野三山(本宮(ほんぐう)・新宮(しんぐう)・那智(なち))に参詣(さんけい)する檀那(だんな)(信者)を、現地にいる御師(おし)(宿泊の手配や山内の案内などをした者)のもとへと導きました(図1)。いっぽうで、日常的には祈祷など、檀那の信仰の世話をしていました。先達も御師も、檀那から利益を得ていたため、檀那を獲得することが必要でした。

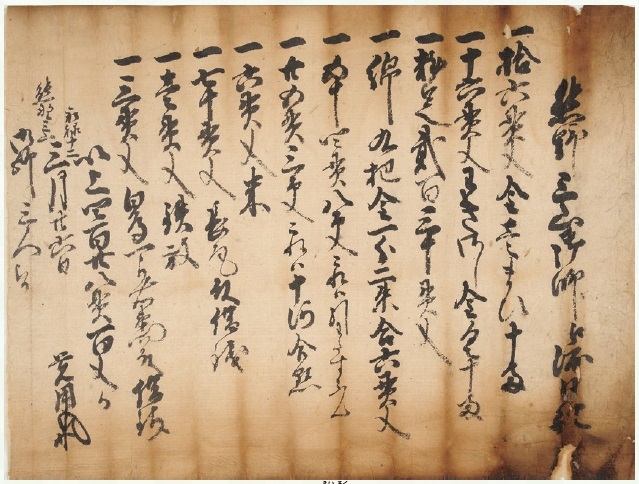

図1 熊野三山御師江渡日記(仙光寺文書のうち) 永禄12年(1569)現在の三好市にあった白地城の城主大西覚用の熊野参詣に関する文書。覚用と熊野の御師の間を十川先達が仲介したことが分かります。

中世の十川先達

十川先達は、南北朝時代から存在が分かります。もとは現在の阿波(あわ)市吉野(よしの)町に拠点を持っていた柿原別当(かきはらべっとう)の弟子で、次第に自立していったようです。そして、吉野川市鴨島町・川島(かわしま)町域を中心として檀那を得ており、さらには鳴門(なると)市や美波(みなみ)町、三好(みよし)市といった遠隔(えんかく)地にも檀那がいました。このような檀那の分布は、十川先達の広域的な活動の様子をうかがわせるものです。

16世紀半ばには、十川先達の拠点は「曽川山」という山号を称する寺院となっており、念行者(ねんぎょうじゃ)と称した阿波国の有力山伏集団に属していました。山伏間の紛争処理にあたるほか、大峰山(おおみねさん)、伊勢(いせ)、熊野、高越山(こうつさん)といった阿波内外の霊場参詣の先達を務めていました。

近世初期の十川先達

蜂須賀(はちすか)氏の阿波入部(天正(てんしょう)13年[1585])の後にあたる天正17年、十川先達は阿波の山伏による行者講という共同組織のリーダーである年行事の権利や、配下にあった三谷寺(みたにでら)(吉野川市鴨島町)を徳蔵坊(とくぞうぼう)に譲り渡しました(図2)。年行事とは、本来は1年限りの責任者ですが、私的な譲渡手続きを行っていることから、十川先達が持っていた固定的な役職であったようです。年行事は、熊野や伊勢などの霊場への初穂料(はつほりょう)の管理をしていたので、経済的な基盤もしっかりしていたと思われます。以上から、阿波の山伏の世界での十川先達の優位性は維持されていたとみられます。また、本山のような上部組織に属した様子はなく、自治的な体制の中にあったことが分かります。

しかし、寛文(かんぶん)5年(1665)には変化がありました。この年、幕府による宗教統制の集大成というべき諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)が出されました。これを踏まえたものと思われますが、山伏の帰属を確定する作業が行われたのです。その際に、三谷寺に属する山伏6人が十川先達の配下にあることを確認する文書(図3)を出していることから、17世紀後半になって、十川先達も宗派秩序に絡(から)めとられることになったとみてよいでしょう。天台宗聖護院門跡末の本山派に属することに決まったと思われますが、確かなことが分かるのは江戸時代後期のことです(この頃には十川先達とはいわず、持福院(じふくいん)あるいは仙光寺と称しています)。

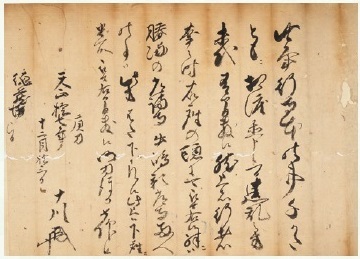

図2 年行寺本譲状(仙光寺文書のうち)天正17年(1589)徳蔵坊に年行寺(「年行事」の宛字)の権利を譲渡した文書

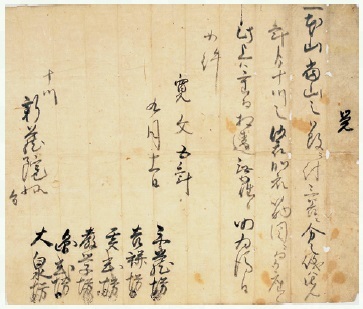

図3 覚(仙光寺文書のうち) 寛文5年(1665)本山派・当山派の所属確定があった際の文書

おわりに

ここでは、仙光寺文書を通じて、十川先達(仙光寺)の中世から近世にかけての動向を紹介しました。わずかな史料から分かる範囲なので不十分ですが、それでもこうした様子が分かる例は、まれです。

一方で、県内各地の事例を俯瞰(ふかん)すると、近世になって姿を現す山伏も多かったようです。社会の流動性や山伏の位置づけと関連して、中世から近世にかけての阿波各地の山伏の実態追究が必要となってきます。今後も調べていきたいと思います。

(歴史担当)