守川保忠「四国旅日記」―徳島藩士の四国遍路―【館蔵品紹介】

歴史担当 松永友和

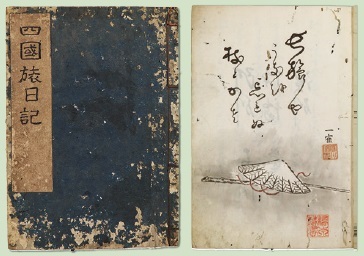

今から208年前の文化(ぶんか)10年(1813)2月27日(新暦(しんれき)でいうと3月29日前後)に、居住(きょじゅう)地の下八万村(しもはちまんむら)(徳島(とくしま)市八万(はちまん)町)から、四国遍路(しこくへんろ)の旅に出た武士がいます。名前を橋本鹿太郎(はしもとしかたろう)といい、当時33歳でした。鹿太郎は別名を守川保忠(もりかわやすただ)と称(しょう)し、彼が書き記した遍路日記が「四国旅日記(しこくたびにっき)」(当館所蔵)です(図1)。

図1 守川保忠「四国旅日記」(徳島県立博物館蔵)表紙と冒頭部分

橋本家は、城下近郊(きんこう)の下八万村にありました。徳島藩士としては父梶助(かじすけ)が初代で、鹿太郎は2代目でした。文政(ぶんせい)3年(1820)、41歳のとき「御料理方見習(おりょうりかたみならい)」(藩の料理係の見習)となり、その後も城内や藩邸(はんてい)での料理を担当する役職を歴任し、天保(てんぽう)8年(1837)に病により57歳で亡くなっています。鹿太郎は藩の料理人である一方で、金工(きんこう)でもありました。守川保忠(号一寉斎(いっかくさい))と称し(守川は母方の姓)、刀装具(とうそうぐ)など金工品を造ることを内職としました。

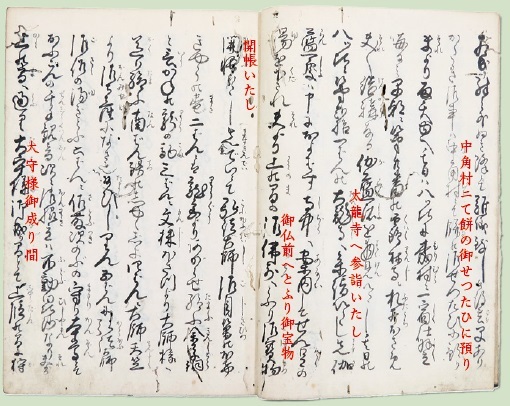

守川保忠の「四国旅日記」を読むと、四国遍路に関する様々な情報を与えてくれます。例えば、中角村(なかつのむら)(勝浦(かつうら)郡勝浦町)で餅の接待を受けたこと(文化10年2月28日条)、日和佐浦(ひわさうら)(海部郡美波(かいふぐんみなみ)町)で評判の平戸屋(ひらどや)やお谷の宿に泊まったこと(3月1日条)、阿波(あわ)の番所は難なく通過できたが、土佐甲浦(とさかんのうら)の番所では半時(はんとき)(約1時間)の足止めを受けたこと(3月4日条)などです。さらに、太龍寺(たいりゅうじ)(四国霊場第21番札所)では、寺宝(じほう)を拝観するとともに「大守様御成(たいしゅさまおな)り間」(徳島藩主専用の座敷)にも訪れています(2月29日条、図2)。

図2 守川保忠「四国旅日記」本文(文化10年2月29日条)

これまで遍路日記は、四国遍路の研究上重要な資料として活用されてきました。ただし、町人や百姓身分の者が記した日記が中心で、武士の遍路日記はほとんど知られていませんでした。今回紹介した守川保忠「四国旅日記」を解読することで、研究の新たな一面が見えてくるでしょう。