以西(いさい)用水の魚類【野外博物館】

動物担当佐藤陽一

吉野川の支流・鮎喰(あくい)川が山から流れ出て扇状地(せんじょうち)を作っている徳島市国府(こくふ)町には、以西用水という農業水路が綱の目のように流れています。この水路が最初に作られたのは、鎌倉・室町時代以前にまでさかのぼるといわれおリ、たいへん歴史のある農業水路です。しかし現在では、水路のほとんどがコンクリー卜三面張リで、しかも中~下流域は都市化の影響で水質汚濁(おだく)がひどく、けっして魚にとって棲(す)みよい環境とはいえません。ところがこの用水には、メダ力やナマズ、力ワヨシノボリなど20種以上もの魚が棲んでいるのです。どうしてなのでしょうか。

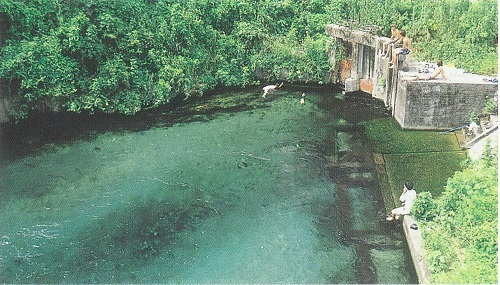

図1以西用水の源流、月ノ輪集水池

実は、以西用水の取水方法がちょっと変わっていることが関係しています。普通は水門を使って川の水を導水するのですが、以西用水では底樋(そこひ)といって、穴の空いた管を河床に埋め込み、この管の中に浸透(しんとう)してきた水を導水しています。要するに鮎喰川の伏流水を取水しているのです。そのため、透明度抜群のたいへん水質の良い水が、一年中涸(か)れることなく安定して供給されているのです。

さらに、取水した水は、いったん月ノ輪集水池(図1) という小さな池に溜(た)められます。ここから水門を介して何本かの幹線水路に分水されています.この集水池の存在も大変重要です。というのは、以西用水の水路はコンクリー卜三面張りのため、この集水池が唯一の淵らしい淵となっているからです。淵は魚にとって渇水(かっすい)期の避難所(ひなんじょ)となるだけでなく、様々な種類・様々な成長段階の魚の生息に欠かせないものなのです。

例えば、ウグイ(図2)や力マツ力(図3)、力ワムツB型、シマドジョウなどは水路にはほとんど生息しておらず、おもに集水池に生息しています。これらの魚は強い水質汚濁には耐えられませんので、現在では下流からの遡上(そじよう)不可能だと考えられます。以前からいたものが、集水池付近で繁殖を続けながら生き残っているのでしょう。タモロコ(図4)はやや汚れた水でも大丈夫な魚で、下流域にも生患していますが、多いのはやはリ集水池付近です。

図2 ウグイ(コイ科)

図3 カマツカ (コイ科)

図4 タモロコ(コイ科)

このように月ノ輪集水池は、以西用水の魚にとってのオアシスといってもよいでしょう。今後とも大切に守っていきたいものです。