戦争のモニュメント【歴史散歩】

歴史担当長谷川賢二

寺社を訪れると、石灯籠(いしどうろう)や玉垣(たまがき)などの奉納物(ほうのうぶつ)が自に入ります。これらは、信仰の基盤や消長(しょうちょう)などを考える上で大切な手がかりとなります。最近、奉納物のなかには、戦争にかかわるものがあることに気づき、興味を持っています。

神社の境内(けいだい)やその近隣などに、戦死者を供養(くよう)する忠魂碑(ちゅうこんひ)(図1)が建立されていることが多々ありますが、これらは独立したモ二ュメン卜として設置されており、「奉納」という趣旨(しゅし)ではありません。

図 1 忠魂碑(佐那河内村中辺、妙見神社西側)

それとは別に、戦争そのものを思い起こさせるような物品が奉納されている場合があり、興味深いのです。

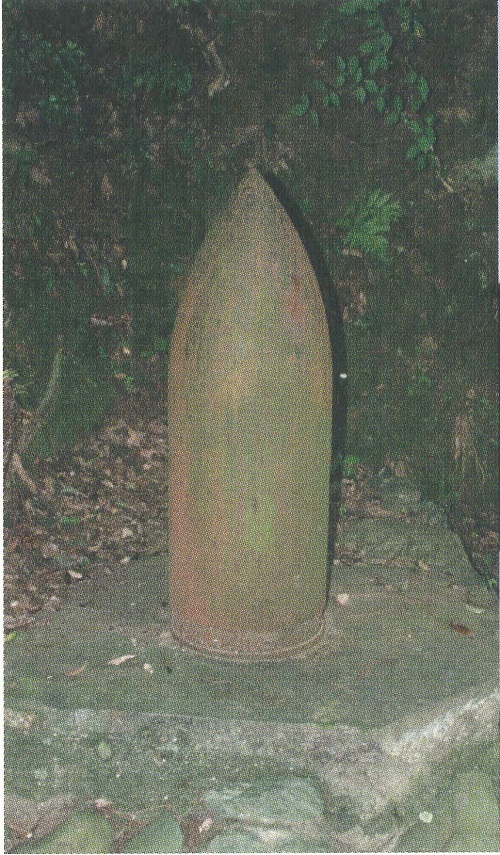

図2は、佐那河内村(さなごうちそん)の朝宮神社にある砲弾(ほうだん)です。日本とロシアが朝鮮半島・中国東北部の支配権を争った日露(にちろ)会戦争(1904~1905年)の記念として奉納されたものです。石段の登り口脇にひっそりとあるので、ついつい見落としそうになります。

図2奉納砲弾(佐那河内村井開 朝宮神社)

砲弾には「明治四十年四月、日露記念、奉納星山宇平」という銘(めい)が直接彫(ほ)り込まれています。慣(な)れない手で彫ったのでしょうか、たどたどしい文字です。そのため、かえって生々しさを感じさせられます。

図3は、徳島市の忌部(いんべ)神社で見かけた砲弾です。やはり日露戦争の記念として奉納されたものです。石製の台座には「戦利品、御奉納」と刻まれています。

図3 奉納砲弾 (徳島市二軒屋町忌部神社)

兵員の立場としては、大国ロシアとの厳しい戦争に参加したことを誇る気持ち、戦死者の慰霊(いれい)の念などから、砲弾を奉納したものかと思われます。

ところで、私たちは「戦争」というと、アジア太平洋戦争を思い浮かべがちです。しかし、近代日本が経験した戦争は、日清(にっしん)戦争、日露戦争をはじめ、多数ありました。

さらに、1945年のアジア太平洋戦争における敗戦以後の日本の経済復興の陰には、朝鮮戦争やベトナム戦争などによる物資需要の増大がありました。「戦後」の日本は戦争と隣り合わせだったのです。そして、今も地球上から戦争が絶えることはないのが現実です。

こうした事実を羅列(られつ)しても、どこか遠い話と感じてしまいがちです。私たちがくらす地域と戦争の関係という観点から、いろいろな痕跡(こんせき)を探ってみてはどうかと思うのです。

忠魂碑などは、戦時体制への国民の統合・動員のために機能したとされ、そうした負の側面ゆえに戦争の痕跡としては関心を惹(ひ)きにくかったと思います。しかし、忠魂碑はもちろん、ここで紹介した神社奉納物などは、地域に残る「戦争のモ二ュメン卜」です。地域に生きた人々を主体として、戦争の意味を探る恰好(かっこう)の素材となっていくはずです。