キュウシュウエゾゼミ【館蔵品紹介】

動物担当 大原賢二

徳島県には、ハルゼミ、ヒメハルゼミ、エゾハルゼミ、ニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシ、チッチゼミ、エゾゼミ、コエゾゼミ、ア力エゾゼミ、キュウシュウエゾゼミの14種のセミが生息しています。

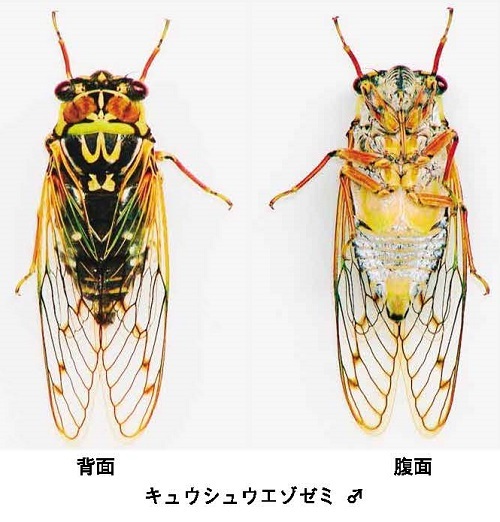

キュウシュウエゾゼミ♂

ではその中で一番珍しいのはどの種ですか?と聞かれたら、「キュウシュウエゾゼミです」と答えることになるでしょう。

キュウシュウエゾゼミは、九州の大分県久住山系(くじゅうさんけい)などには多いのですが、四国では愛媛・高知・徳島県の一部、あと中国地方の山口・広島県の一部にも分布しています。

このセミは、徳島県ではこれまでわずかに3頭しか採集記録がありません。もともとエゾゼミのなかまは山地性で、標高700m~1200mくらい(もう少し低い山でも分布することもある)までにエゾゼミが、1000~1200mくらいにア力エゾゼミが見られます。標高的には重なりますが、基本的にエゾゼミは針葉樹(スギ,モミなど)などによく止まるために、植林地でも見られます。しかし、ア力エゾゼミは広葉樹が無いとまったく見られません。今のところ、ア力エゾゼミが多いのは祖谷渓の広葉樹の多い谷筋だけといえそうです。これよりも標高が高くなって1300mを越えると、まずほとんどがコエゾゼミと考えてもいいでしょう。

エゾゼミ類は高い木に止まることが多いために、一度にたくさんの個体がとれるということもありません。また、ほかのセミと違って、鳴き声がどれもよく似ており、鳴き声だけではどの種であるかを判断することができないこともこのなかまの記録が少ない原因でもあります。

キュウシュウエゾゼミは、徳島県がこのセミの分布の東の端にあたることもあってか、30年~40年ほど前に東祖谷山村落合峠(ひがしいややまそんおちあいとうげ)付近、木頭村石立山(きとうそんいしたてやま)、それに剣山富士(つるぎさんふじ)ノ池(いけ)で得られたとされているだけです。残っている標本は当館に所蔵されている東祖谷山村落合峠での1頭のオスだけでした。当館では、エゾゼミ類に重点を置いた調査を行い、本種が採集されたこれら3力所を調査しましたが、本種は発見できず、今も生息しているのかどうかまったく情報のないセミでした。

ところが、2004年になって、日本セミの会会員で京都市の今井博之さんから、「剣山の見(み)ノ越(こし)で採集されたキュウシュウエゾゼミがある」という情報をいただきました。お話を伺(うかがう)うと、実際にこのセミを採集したのは徳島市の方で、ご本人はコエゾゼミと思ったようだというのです。確かに標高が1400mもある見ノ越で採れたというと、それがコエゾゼミと思ったとしても不思議ではありません。標本は2003年7月16日、見ノ越の駐車場に落ちていたものを徳島市の増田敏雄氏が拾った個体でした。今井さんは、このいきさつを日本セミの会の会報に報告したのち、標本を当館へ寄贈してくださいました。これが徳島県のキュウシュウエゾゼミの4番目の記録となりました。さらに、四国のほかの場所ではコエゾゼミとは標高や場所を違えて棲(す)み分けしているとされていたのですが、徳島県ではコエゾゼミと同じような場所に、同所的に生息している可能性が高いということを示してくれた貴重な標本でもあります。

貴重な標本を当館にご寄贈下さった今井博之さんに心から感謝申し上げます。