『法隆寺壁画保存方法調査報告』【館蔵品紹介】

保存科学担当 魚島純一

1897(明治30)年、古社寺保存法の制定により、法隆寺(ほうりゅうじ)(奈良県斑鳩(いかるが)町)金堂壁画(こんどうへきが)の保存方法の調査が始まりました。1913(大正2)年には、日本の古美術保存の大切さを提唱した岡倉天心(おかくらてんしん)らにより、文部大臣に対して壁画保存の緊急的必要性に関する建議が提出され、 1916(大正5)年、壁画保存方法調査委員会が設置されるに至りました。委員会は1919(大正8)年まで9回におよび、建築、壁画の構造、材質、力ビなどの生物被害、照明、地震などさまざまな角度からの詳細な調査・検討がなされ、壁画保存の方針の決定のほか、応急的保存方法、恒久(こうきゅう)的保存方法が検討され、恒久的保存方法の実験までも行われました。

それらの内容は、 1920(大正9)年に『法隆寺壁画保存方法調査報告』として、 B5判、本文145ページ、大型の折り込み図版を含む図版52枚、付録図版4枚の大部としてまとめられたのです。

法隆寺壁画保存方法調査報告の表紙

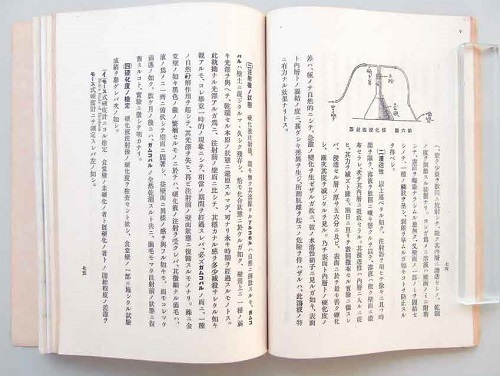

樹脂の含浸方法なども詳細に記述されている。

1934(昭和9)年に法隆寺の昭和の大修理が始まり、建物の解体のために壁画のある壁体の取り外しについて検討が行われることになりました。1939(昭和14)年、壁画の剥落(はくらく)を止めるため、自然科学分野の研究者を交えた法隆寺壁画保存調査会がつくられ、剥落防止のために使う保存材料に関する議論が行われたといいます。

1942(昭和17)年からは壁画の模写が始まり、その後1945(昭和20)年の太平洋戦争終戦をはさんで壁画保存の作業は続けられました。

残念ながら金堂壁画の大半は、 1949(昭和24)年1月26日未明、不慮(ふりょ)の火災によって焼損(そんしょう)してしまいました。これを契機(けいき)に文化財保存の機運が高まリ、 1950(昭和25)年、文化財保護法が制定されました。法隆寺金堂が火災に遭(あ)った1月26日は文化財防火デーとして定められ、毎年、寺社や多くの文化財を保管する博物館施設では防火訓練等が行われています。焼損してしまった法隆寺金堂壁画は、われわれに文化財保存の大切さなど多くの教訓を残してくれました。

本書は、わが国における文化財の保存科学的調査研究の先駆(さきが)けとして位置づけられ、現在の文化財保存の礎(いしずえ)となったものです。その内容は、およそ90年も前に書かれたものとは思えないほどに多角的な視野から検証されたもので、現在でも十分に通用するものであると言えます。

文化財保存の原点としても、文化財に携(たずさわ)るものにとっては忘れてはならないものだと思います。

本書は、すべての折り込み図版を縮小し、A5判で1939年(昭和14)に再版されています