モノに神霊を宿らせる話-いわゆる「依代(よりしろ)」について-【CultureClub】

民俗担当 磯本宏紀

突飛(とっぴ)なタイトルですが、私たちの身の回りにも「モノに神霊(しんれい)を宿らせる」例は意外にたくさんあります。神霊を宿らせるモノのことを、神霊側の視点から「依代(よりしろ)」、人間側の視点から「招代(おぎしろ)」と呼ぶことができます。これは、100年近く前に折口信夫(おりくちしのぶ)により設定された概念です。現在ではよく使われる用語となっていて、どこかで耳にした方も多いかと思います。大木、巨岩、祠(ほこら)、鏡、幣(へい)、神輿(みこし)、山車(だし) 、標山(しめやま)、笠、傘、燈籠(とうろう)、目籠(めかご)、人形などさまざまなものが「依代」とされます。そして、神霊を迎えるため、あるいは送るために祭礼の際につくられるのが特徴です。

では、具体的にどのようなものなのか、ここでは祭礼の中から4つの事例をあげて見てみることにしましょう。

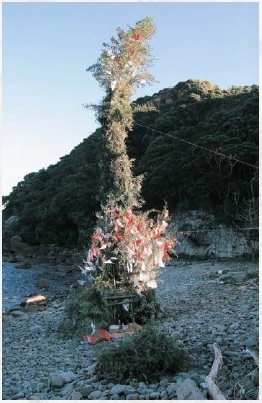

①海陽町竹ヶ島の左義長(海陽町)

左義長(さぎちょう)も「依代」の1つです。太く長い竹を中心にすえ、根元にシダを巻き、三角形の紅白の短冊を取り付けた左義長のヤマが2つ、小正月につくられます。左義長でつくるヤマも神霊の宿るモノの一つといえます。これに祭壇がつくられ、神酒(みき)と鏡餅(かがみもち)が供えられ、翌早朝左義長に火をつけて焼く(はやす)ことで、神送りとするからです。また、その残り火は神火として持ち帰り、その火で焼いた餅を食べてその年1年の健康を祈念します。

図1 海陽町竹ヶ島の左義長(2010年1月14日撮影)

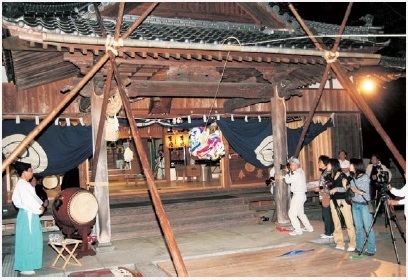

②金丸八幡神社の宵宮神事のおんじゃく(東みよし町)

祭りの場に神を招くため、「おんじゃく」という「依代」を使う行事があります。秋祭りの前夜、10月14日夜に行われる宵(よい)祭りの際、丸い木板に五色の短冊を取り付けた「おんじゃく」と呼ばれるものを、社殿前に縄で吊り下げます。これを、神職、舞人が縄を引いて前後に揺り動かし、勢いをつけて社殿内に飛び込ませるというのが「おんじゃくの行事」です。秋祭りに際し「おんじゃく」に降神させ、社殿に入れるという意味があります。

図2 東みよし町金丸八幡神社宵宮神事のおんじゃく(2010年10月14日撮影)

図3 図2のおんじゃくを引く神主(2010年10月14日撮影)

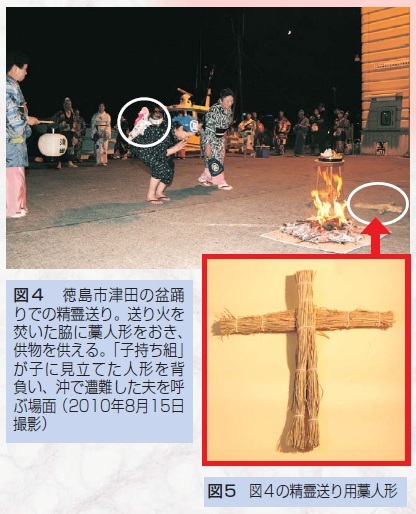

③津田の盆踊(ぼにおど)りの藁人形(わらにんぎょう)(徳島市)

徳島市の津田の盆踊りの最後に行われる精霊(しょうろう)送りでは、藁人形を死者の霊の「依代」として海に流します。「子持ち組」は子に見立てた人形を背負い、踊りながら町内を巡ります。最後の精霊送りの場面では、海に向かって送り火を焚(た)き、供物を供え、その脇に藁人形を置きます。その後、夫が沖で遭難したという設定のもと、子持ち組の女性が「おとう(父)もんてこーい」と泣きながら死んだ夫を呼びます。輪踊りが始まり、踊りの後、最後に藁人形が海に流され、踊りの一行はふり返らずに引き返します。

④北木島の雛(ひな)流し(岡山県笠岡市)

旧暦3月3日に海岸に出て、紙雛人形を乗せた小舟を流す行事です。現在は、観光イベント化されていますが、自らの病苦を司(つかさど)る神霊を人形にのり移らせ、和歌山市にある淡嶋(あわしま)神社に向けて海に流すというものです。この日は、北木島にある淡嶋社の小祠(しょうし)の祭りの日でもあります。

以上4つの事例をモノに神霊を宿らせる「依代」という共通項で括ってみました。いずれの「依代」も、一時的に神霊を呼び寄せ、あるいは媒介(ばいかい)するモノということができます。ただし、それぞれ少しずつ役割がちがいます。①は神霊(歳神)を送るために、②は神霊を招き入れるために、③は神霊を呼び寄せ、それにのせて送るための「依代」です。④は病苦を司る神霊をのり移らせた紙雛人形を、身代わりにして流す「依代」とします。また、③と④の場合、人形を「依代」としています。人形は、個人の祈りの対象として、より身近な神霊の「依代」となっているようです。