植物の動きが作り出す不思議な模様【野外博物館】

植物担当 小川誠

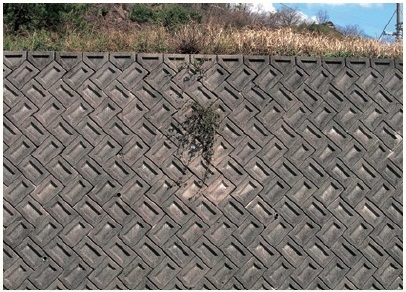

ある時、徳島市の中心にある眉山の斜面で奇妙な光景に出会いました(図1)。

図1 眉山の壁面についた不思議な模様

山の斜面を被(おお)っているコンクリートに、なにやら模様が付いているのです。同心円状の幾何学的(きかがくてき)な模様で、空から光が注いでいるような壁画(へきが)にも見えましたので、人が描いたのかと最初は思いましたが、クレーンを使わないと描けない高さです。不思議に思いながら、周りを見回すとヒントが見つかりました(図2)。どうやら、斜面のコンクリートの隙間(すきま)生えた蔓(つる)が風に吹かれて付けた模様のようです。最初の場所では中心にあるはずの蔓は無くなっていましたのでわかりませんでした。植物は動かないものと思われていますが、これは植物の動きが作り出した模様の一つです。

図2 付近にあった似た模様

そのことが分かった時に、私の目に浮かんだ光景がありました。1995年ですから、今から15年以上も前のことになりますが、沖縄の海岸で植物の調査をしていた時のことでした。砂浜に生えた植物の周りに同心円状の模様ができています。まるで京都の龍安寺(りゅうあんじ)にある有名な枯山水(かれさんすい)の石庭のように、砂浜に模様がついていました。この模様も植物が風に吹かれて左右に振れてついたものですが、グンバイヒルガオの周りに180 度くらい大きく振れてついた跡もありました(図3)。他にもいろいろな植物の周りにたくさんの模様が付いていました。グンバイヒルガオのような蔓性の植物では、蔓が伸びて行き、やがてそこから根を下ろします。そうすると風にも動かなくなり、この模様もやがては消えてしまう、はかない運命にあります。

図3 砂浜のグンバイヒルガオの周りにできた模様

植物では、例えば杉の大木のように幹をしっかり太らせることにより、強い風にも負けずに育っている場合があります。つまり、風という脅威(きょうい)に対して真っ向から挑(いど)んでいるのです。そのためには光合成によって葉で作られた栄養を、茎(くき)(幹)を太らせるためにたくさん使わなければなりません。一方、グンバイヒルガオのような蔓性の植物は、しだれ柳(やなぎ)の枝のように、茎(蔓)をしなやかにすることで、風をかわしているのです。そのため、180 度茎が回転しても生きていけるのです。それは、厳しい自然の中で生き残っていくためのしたたかな工夫なのでしょう。

身近にある偶然目にした光景ですが、植物のたくましさを再認識させられました。