身のまわりの植物で簡単紙漉(かみす)き【情報ボックス】

植物担当 小川誠

みなさんは牛乳パックで紙を漉(す)いたことがありますか。牛乳パックからは簡単に紙の材料になるパルプを取り出すととができますので、経験された方も多いのではないでしょうか。

しかし、パイナップルやトウモロコシなど、皆さんが食べている野菜や果物のような身の回りの植物からも、パルプを簡単に作ることができ、紙漉きの材料として使えます。今回はその方法を紹介しましょう。

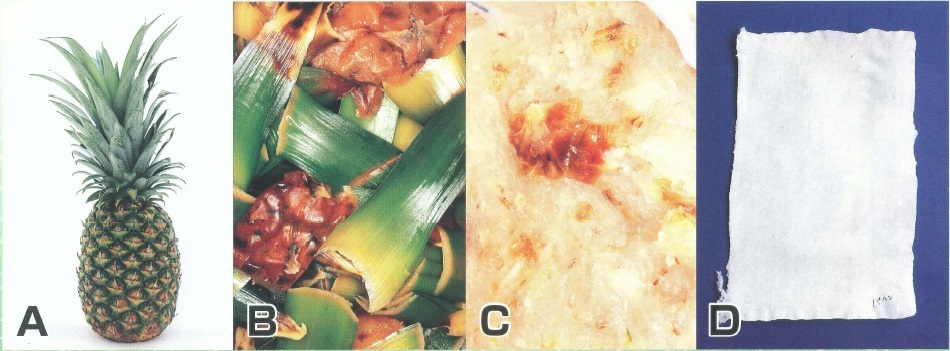

では、パイナップル(図A)を例に説明しましょう。この実を食べる時には、皮をむいて芯(しん)を取り、中の黄色い部分を食べます。皮や葉はゴミとして捨てられてしまいますが、紙作りにはその部分が役に立ちます。皮や葉、芯を1~2cmの大きさに切り、タッパーなどの密閉できる容器に入れます。そこに、台所用か洗濯(せんたく)用の漂白剤と水を入れます。漂白剤(ひょうはくざい)と水は同量を基本とし、濃くすれば処理が早く進みますので、状況を見ながら調整します。漂白剤は必す、水酸化ナトリウムを含むものを使ってください。蓋(ふた)をして風通しと日当たりの良いベランダや地面に置きます。5日ほどで漂白剤がしみ込(こ)んで変色し、柔(やわ)らかくなってきます(図B)。目の細かいザルlこ移し、軽く水洗いし、ミキサーで細かく砕(くだ)きます。水をよく切り、再びタッパーに入れて、漂白剤と水を注ぎます。10日もたてば、図Cのように白くなります。再度、水洗、ミキサーで粉砕(ふんさい)後、タッパーに戻し、薄(うす)めた漂白剤を注ぎます。翌日には、真っ白になって、パルプの状態になりますので、目の細かいザルに移し、水を少しすつ流しながら、2時間以上漂白剤を洗い流します。できたパルプを水と共にミキサーでよく撹拌(かくはん)し、大きめの容器に入れます。そして紙漉き枠(わく)を浸(ひた)して、紙漉きをします。紙漉き枠は市販(しはん)のものもありますが、100円ショップで手に入る材料で自作できます。できた紙の上下に布をかぶせて、新聞紙で挟(はさ)み、重石(おもし)を乗せて乾燥(かんそう)させると紙になります(図D)。

パイナップルが紙になるまで

今までは、水酸化ナトリウムの濃い液を使ったり、鍋(なべ)で長時間煮(に)て、パルプにしていました。この方法を使えば、簡単に手に入る漂白剤を使い、加熱することもありませんので、気軽に紙を作ることができます。ビールのおつまみの枝豆の鞘(さや)をペットボトルに集めておいて、たまったら漂白剤で処理して、枝豆の紙を作ることもできます。

なお、詳細は来春の部門展示で紹介する予定です。

(植物担当:小川誠)

部門展示

「簪(かんざし)と櫛(くし)・身近な草木で紙づくり」

会期

2013年2月5日(火)~4月7日(日)

※常設展観覧料が必要です。