Q.「大阪」と「大坂」は同じ意味ですか?【レファレンスQandA】

歴史担当 松永友和

「大阪」と「大坂」は、ともに大阪のことを指しますが、厳密には以下の違いがあります。大阪は、江戸時代には「大坂」と記され、明治に入ってから「大阪」と書かれるようになりました。この点を、徳島県立博物館が所蔵する資料で確認してみましょう。

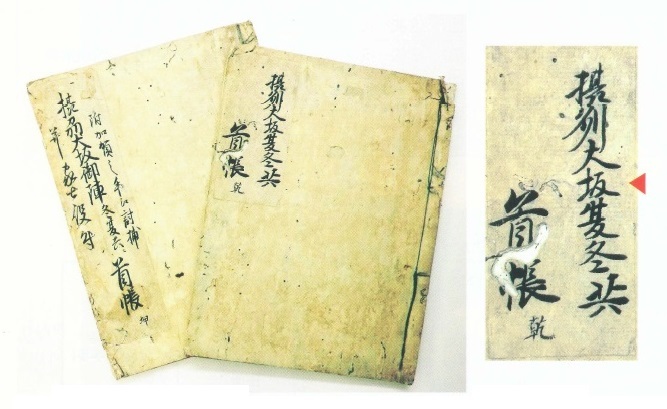

図1は、1614・15年の大坂冬の陣(じん)・夏の陣に関わる資料です。徳川方の武将が大坂方の武将の首をいくつ奪(うば)ったか、また、蜂須賀(はちすか)家の家臣が長宗我部盛親(ちょうそがべもりちか)(元親(もとちか)の子)を捕縛(ほばく)したことなど、当時の戦いの様子が記されています。この資料には、作成された年代が記されていませんが、江戸時代(大坂の陣後の17世紀前半ヵ)に作成されたものとみられます。

図1「摂州大坂夏冬共首帳 乾」「摂州大坂御冬夏共ニ首帳 坤」(徳島県立博物館蔵)「大坂」の字が使われている。

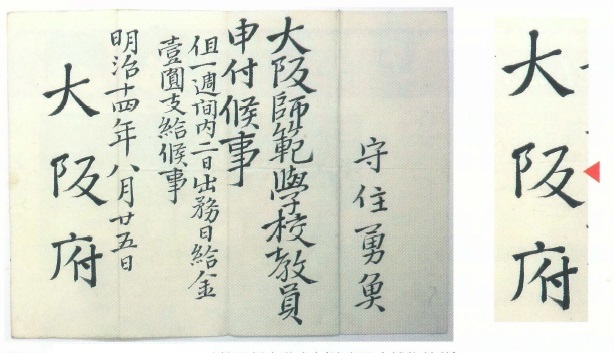

一方、図2は、徳島藩(はん)の絵師として有名な守住貫魚(もりずみつらな)の二男勇魚(いさな)(1854-1927)の関連資料です。勇魚は徳島に生まれ、父と同様絵を学びます。1875年に東京に行き、当時日本政府に招かれ来日していたイタリア人画家フォンタネージの教えを受けています。1879年には大阪専門学校画学教員をつとめ、その後、第三高等学校や同志社などを経て、1917年までに対して大阪師範学校の教員を任命したときの資料です。

図2「守住勇魚大阪師範学校教員任命辞令」(徳島県立博物館蔵)「大阪」の字が使われている。

このように、大阪の「阪」の字は、江戸時代の明治時代を境に使い分けられていました。その理由として、「坂」の字が「土に返る」という意味につながり、縁起(えんぎ)が良くないためともいわれますが、はっきりとした理由はわかっていません。また、実際には明治に入ってからも「大坂」が用いられたり、江戸時代でも「大阪」が使用されたりする事例はあります。明治元年(1868)にすべて変わったのではなく、字の使い分けは、あくまで全体的な傾向(けいこう)だったようです。