高知県安田町唐浜(とうのはま)の穴内層(あなないそう)とその化石【CultureClub】

地学担当 中尾賢一

はじめに

高知県安芸郡田野町~安芸市にかけて海沿いの地域には、穴内層とよばれている浅海に堆積した地層が不連続に分布しています。その代表的な分布域である、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線唐浜駅近くの丘陵地(きゅうりょうち)では、約20年前から数年前まで、農道工事が断続的に行われました。この工事に伴って厚さ約30mの穴内層が一時的に大規模に露出し、多くの化石や関連情報が得られました(以下、「農道ルート」とよぶことにします)。

農道ルートの出現を機に、近藤康生(こんどうやすお)さん(高知大学教授)を中心とした研究グループによって、貝化石群集や地層の詳細な研究が行われています。私も1995年頃から調査を開始し、三本健二(みもとけんじ)さん(高知化石研究会会長)と共同で貝化石の分類学的な検討を行っています。今回はこれらの研究をふまえて、農道ルートの穴内層の特徴や、ここから産出した貝化石を紹介しましょう。

穴内層の年代と地層の特徴

近藤研究室を中心とした研究グループは、農道ルートの詳しい調査に加えて陸上ボーリングを行い、農道ルートの穴内層の年代が約280~250万年前であることを明らかにしました。

これは、2009年に改定された新第三紀鮮新世(しんだいさんきせんしんせい)と第四紀更新世(だいよんきこうしんせい)の境界(約260万年前)をまたいでいます。このころから地球が全体的に寒冷化し、数万年周期の氷期・間氷期がくり返すようになったことが知られており、このような古環境の変遷(へんせん)が農道ルートの穴内層にも記録されています。

農道ルートの穴内層は、全体的には陸棚(りくだな)で堆積した地層ですが、よく見ると砂層と泥層が規則的にくり返しています(図1)。寒冷な時期に海面が下がって水深が浅くなったときに砂層が堆積(たいせき)し、温暖な時期に海面が上昇し水深が深くなったときに泥層が堆積したと解釈されています。そして砂層と泥層のくり返しは、寒冷な時期と温暖な時期が周期的に訪れ、海面が変動したことを示しています。また、産出する貝化石群集も岩相の変化にともなって、規則的に変化しています(図2)。

図1 農道工事で現れた穴内層。砂層と泥層が交互にくり返している。上位の地層は数万年前の段丘礫層。

図2 穴内層の貝類群集 1→4の順に、深い水深を示す。1:ツノガイ・ミクリガイ群集、2:オオキララガイ・スナゴスエモノガイ群集(写真はオオキララガイ類似種)、3:フスマガイ・ツツガキ群集(写真はフスマガイ)、4:ベニグリ群集。

唐浜から産出する珍しい貝化石

穴内層が堆積した時代は、地球規模での寒冷化が本格的に始まった時期ではありますが、現在より温暖でした。そのため、現在の高知県よりはるか南の海域に分布している貝の化石が産出します。また、ここでしか見つかっていない種など興味深い種も産出します。このような化石を3種紹介しましょう。どれも農道ルートから2~3個体しか発見されていないため、珍しい化石といえます。

ヤコウガイ(図3)

図3 ヤコウガイ(フタ)

サンゴ礁の浅海にすむ大型のサザエのなかまで、現在は鹿児島県種子島~屋久島以南に分布しています。ヤコウガイの化石は静岡県の地層からも発見されていますが、唐浜の穴内層はそれより古く、この種としては国内最古記録です。

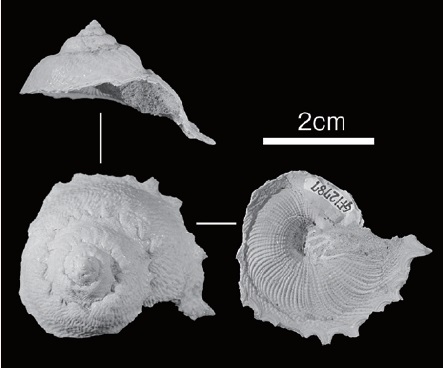

カジトリグルマ類似種(図4)

カジトリグルマは台湾以南に分布している貝です。殻は低い円錐形(えんすいけい)で、殻の周囲に放射状のトゲがあります。産出した個体は、トゲが現生の個体より短いので、とりあえず類似種として扱いました。おそらくこの化石も地層が堆積した当時の海が現在より温暖であったことを示しています。類似の化石は国内では他に知られていません。

図4 カジトリグルマ類似種

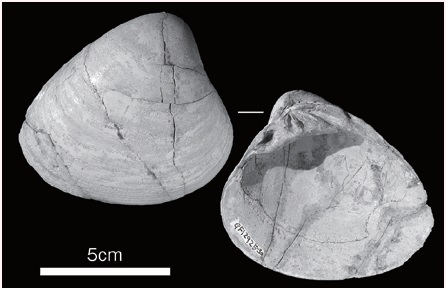

ハマグリ属の一種(図5)

殻は三角形で、厚質です。膨らみが強く、かみ合わせの部分がたいへん大きいのが特徴です。これに似た現生種はなく、国内のほぼ同時代の地層からも似た種は見つかっていません。ハマグリ類の進化や古生物地理を考える上で重要な資料であり、今後、詳しい分類学的検討が必要です。

図5 ハマグリ属の一種

おわりに

唐浜の農道ルートの工事はすでに終了していますが、地元の安田町が化石を産出する地層の一部を保存・整備しており、地層の観察や化石採集が可能です。マナーを守り、必要以上の採集は避けるなど、大事に利用していきたいものです。