板野郡大代村岡家文書【館蔵品紹介】

(いたのぐんおおしろむらおかけもんじょ)

歴史担当 松永友和

当館には、板野郡大代村岡家文書と呼ばれる古文書約2050点が収蔵されています。板野郡大代村は、現在の鳴門市大津町大代にあたり、徳島県指定史跡の大代古墳(おおしろこふん)が所在し、さらに、人形師大江巳之助(おおえみのすけ)を輩出(はいしゅつ)した地域でもあります。

さて、江戸時代の大代村ですが、幕末の村高は695石、そのうち365石余(あまり)が蔵入地(くらいりち) 、330石余が原謹吾(はらきんご)ら12人の知行地(ちぎょうち)でした。農業を基盤とした村で、岡家が長らく庄屋をつとめていました。岡家は、元亀(げんき)年間(1570 ~ 73)に信濃国(しなののくに)(長野県)から大代村にやって来て(図1)、酒造業に関わり(図2)、さらに所持していた田畑で地主経営を行ったとされます。幕末には、徳島藩とくしまはんに500両を献金(けんきん)し、そのかわりに藩から苗字帯刀(みょうじたいとう)と士分格(しぶんかく)(郡付浪人(ぐんつきろうにん))の待遇(たいぐう)を与えられています(図3)。

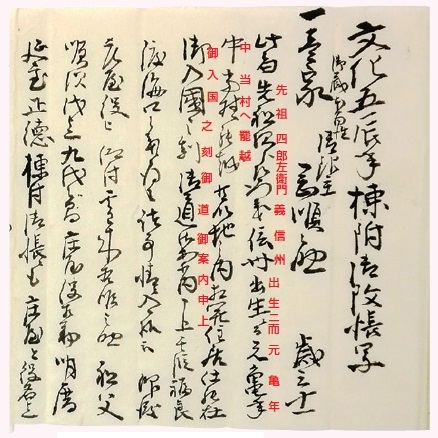

図1 「文化五辰年棟附(むねつけ)御改帳写(おんあらためちょううつし)」には、岡家の出自が記

されています。もとは信濃国出身で、蜂須賀家政が阿波の国に入国した際に、道案内をつとめたとあ

ります。

図2 宝暦4年(1754)に、岡順治が美馬郡東端山(現つるぎ町貞光)の勇右衛門に対して、造酒株を5年間貸し付けたときの資料です。岡家は造酒株を貸し付けることで、金47両を得ていることがわかります。

図3 嘉永元年(1848)に、岡義三郎が藩から郡付浪人(ぐんつきろうにん)を申し付けられたときの資料です。郡付浪人は、武士と百姓の中間的な身分の呼称で、徳島藩独自のものです。

現在、岡家文書の一部(665点)については、博物館のホームページの資料データベースで検索することができますが、未整理の資料(約1380点)については目録を作成しています。ここでは、これまでの作業の過程で目に留まった資料を紹介したいと思います。