Q.ダンゴムシはなぜ光るのですか?【レファレンスQandA】

植物担当 小川誠

A.兵庫県西宮市在住の松本万紀子さんより、メールをいただきました。ご子息の幸大さん(小学校5年生)が夏休みの自由研究でブラックライトをテーマに選び、庭で光る石を探していた時に、ダンゴムシの死骸(しがい)の殻(から)が光るのを見つけたとのことです。ところが、生きたダンゴムシは光らなかったそうです。

筆者はバナナが黒くなる時にその周りが紫外線(ブラックライト)で光るということに興味を持って、いろいろなものを光らせてきました(徳島県立博物館ニュース81号参照)。その一部は今春の企画展「 自然だいすき!みんなの自然コレクション」でも展示し、腐(くさ)ったミカンやホウレンソウのおひたし、ピーナッツ、スズメバチの眼などいろいろなものが光る様子をご覧いただきました。それについては当館のホームページでも紹介していますのでご覧ください。

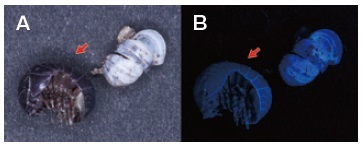

さて、ダンゴムシについてですが、今まで試したこともなく、光るとも思っていませんでしたので、寝耳(ねみみ)に水のような状態です。理由も思いつきません。さっそく、状況を確認するためにダンゴムシと死んで時間がたち白くなった殻を探してきて、375nm(ナノメートル)の波長のLEDのブラックライトをあててみました(図1)。そうすると、死んだ直後のダンゴムシでは殻の端や足の節(ふし)が、時間がたち白くなった殻では全体が光っているように見えます。

図1 通常光でダンゴムシ(A)と紫外線で撮影したダンゴムシ(B)。矢印は死んだ直後で残りは死後しばらくたって白くなったもの。

そもそも、ブラックライトで光る場合は2つに大きく分かれます。蛍光物質が紫外線に反応して、蛍光を発する場合で、蛍石(ほたるいし)などの鉱物が光ることは有名です。もう一つは、紫外線を反射して明るく見える場合で、モンシロチョウでは、鱗粉(りんぷん)の構造の違いによって、オスよりメスの翅(はね)の方が明るく光ります。今回のダンゴムシのケースでは、青白く光っているので、蛍光を出しているのではなく反射の可能性もあります。この点は光の波長をみればわかりますが、残念ながら当館では調べることができませんので、未解決です。

では、ダンゴムシは節足(せっそく)動物になりますが、他の種類は光らないのでしょうか?調べてみたところ、サソリの仲間は光るそうです。ただし、ダンゴムシのように死んだ後に殻が白くなって光るのではなく、生きた状態でも光るとのことでした。

ダンゴムシをよく観察すると、死んだ直後でも光っているのは白い部分のようです。そのため、色を抜いて白くしてやるとどうなるのか調べてみました。漂白剤を使うと、その中に含まれる蛍光物質が光る可能性がありますので、今回は過酸化水素水(オキシドール)でダンゴムシの色を抜いて白くしてみました(図2A)。するとブラックライトで光ります(図2B)。カニで同じことを試みると、やはり光ることがわかりました。節足動物はキチン質を主とする殻に覆おおわれていますが、その色が濃いと紫外線で蛍光を発したり、反射しているのがわかりませんが、白くしてやるとそれがわかるようになるのではないかと思います。

図2 過酸化水素水で脱色したダンゴムシを通常光で撮影したもの(A)と紫外線で撮影したもの(B)。

いろいろなものが紫外線で光るというのはまだまだ、わからないことだらけです。あれこれ試しながら、探求するのには良い材料となります。今回のおもしろい発見をしてくださった、松本さん親子に、感謝いたします。