銅製品のサビを見てみよう―北の脇一括出土銭の観察から―【CultureClub】

考古・保存科学担当 植地岳彦

はじめに

遺跡(いせき)から発見される銅鐸(どうたく)や銅鏡(どうきょう)といった銅製品の多くは、緑色・青色の腐食生成物(ふしょくせいせいぶつ)、「サビ」に覆(おお)われています。このサビは緑青(ろくしょう)と呼ばれる、緻密(ちみつ)で安定的な炭酸(たんさん)銅の一種で、外気・水分が銅製品の表面に接触することを防いで化学変化を抑制(よくせい)する「よいサビ」としても知られています。ただ緑青は、ごく小さいサビから始まっても、次第に大きくなり、表面や加工部分を覆って隠(かく)してしまうなど、資料の姿を変えてしまうこともあります。さらに、塩化銅系の「ブロンズ病」と呼ばれる進行性のサビにも緑色のものがあるので、銅製品が緑色サビに覆われていることがいいとは限りません。

今回は、館蔵の銅製資料から、2枚の銅銭(図1)に焦点(しょうてん)を当て、銅製品の表面にあるサビがどのような状態なのか、マイクロスコープを使った拡大観察で紹介します。

図1 北の脇一括出土古銭のA7966(左)とA8022(右)

銅銭概要と観察

資料は、阿南市の北の脇海岸付近で、土中から発見された銅銭(どうせん)約1万枚のうちの2枚です。そこに含まれていた銭は46種類以上あり、初鋳(しょちゅう)年が最も古いのは621年の開元通宝(かいげんつうほう)、新しいものは1408年の永楽通宝(えいらくつうほう)です。この銅銭が埋納(まいのう)されたのが永楽通宝の製造直後と仮定すると、出土したのが昭和30年代なので、長ければ550年ぐらいは土中にあって、出土してから大気中で50~60年保管されていたことになります。(一部は、発掘(はっくつ)後に防錆(ぼうせい)のためか、機械油に浸漬(しんし)されていました。)

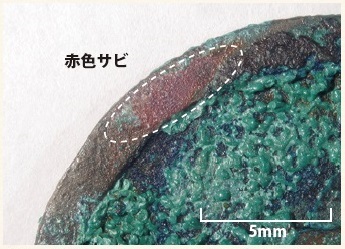

・資料番号A7966の銅銭(図2、3、4)

緑色サビに全体が覆われていますが、文字の判読は可能です。文字の一部でサビがはがれ、光沢(こうたく)のない銅色が確認できるほか、青色サビや赤色サビの粒子(りゅうし)が確認できます。

目につくのは緑色サビで、球状に大きくなった粒子を多数確認できます。この周辺には、縞模様(しまもよう)が確認でき、緑色サビが大きくなっていく状況を示しています。また、微細(びさい)な粒子が集まる部分もありますが、半透明の被膜(ひまく)を伴っています。緑色サビは炭酸銅の一種です。

青色サビは非常に小さな粒子で、銭本体に密着する位置で生じ、それを覆うように緑色サビが成長しているような状態です。青色と緑色のサビが接する部分では、緑色サビが青色に染(そ)まったようにも見えます。青色サビも炭酸銅の一種で、緑色サビとともに「緑青」と呼ばれるサビです。

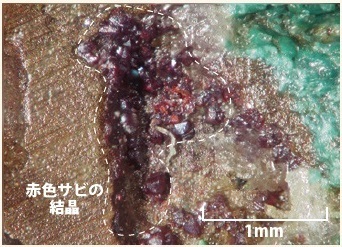

微細粒子状の赤色サビは、銭の外側の縁部分や文字部分など他より突出した面部分で、別の銭と固着・その後剥離(はくり)したと思われる痕跡(こんせき)の、緑色サビの下層・銭本体に接する位置で確認できます。また文字「楽」の「木」の奥まった部分には、赤色の結晶(けっしょう)が生じています(図4)。赤色サビは酸化銅です。

図2 A7966の裏側。赤い部分は他の銅銭が分離した痕跡。

3 図2の拡大。青色サビに覆いかぶさるように粒状の緑色サビが確認できる。緑色サビは縞模様が生じる部分もある。

図4 赤色サビが見える

・資料番号A8022の銅銭(図5)

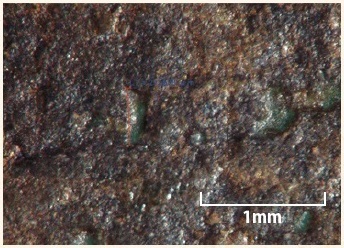

光沢があり、古さがあまり感じられません。銭の外縁(がいえん)部分や文字の突出部分は、光沢が特に目立ちますが、半透明・ペースト状で、やや黒っぽい付着物が確認できます。付着物は、くぼんだ部分や突出部が立ち上がる基部にあり、縁(ふち)や文字面といった突出部の一部にも付着しています。工具で軽くこすると削(そ)ぎ落すことができます。微細なくぼみ内にあるものの除去は容易ではありませんが、丹念(たんねん)に作業すると銅の地金(ぢがね)が見えるようになるまで除去できます。この付着物は、銭表面全体を薄(うす)く覆っていると考えられますが、突出部では他の物体と接触することによって除去され、他と接触しない凹(くぼ)んだ部分は除去されることなく残存し、蓄積(ちくせき)しているようです。これは腐食生成物の一種なのか、浸漬されていた油に由来するのかは不明なので、もう少し調査が必要です。

図5 A8022の拡大写真。黒っぽい部分はペースト状の付着物がある部分。やわらかいので、除去作業は容易。

一部には微細な初期段階と考えられる緑色サビが発生しています(図6)。

図6 A8022にも、微細であるが緑色サビが生じている。

A7966との比較点として、他の銭などと固着痕跡がないことは注目できます。

サビない銅製品の秘密を知りたい

今回抽出した2枚の銅銭は、同じ永楽通宝であり、埋まっていた状況、出土後の状況もほぼ同じです。それなのにサビの状態がこれほどまで違うのはなぜなのか、ここに銅製品保存のヒントがありそうで、著者が関心を寄せているところです。北の脇一括出土銭(いっかつしゅつどせん)としては2,862枚が博物館に寄贈されていますので、今後も調査や分析例を増やして、サビない銅製品の秘密に迫りたいと考えています。