「まぼろし」の青い目の人形―ある小学校教師の手帳が物語ること―【情報BOX】

歴史担当 長谷川賢二

1927年、日米間の溝(みぞ)に憂慮(ゆうりょ)した宣教師(せんきょうし)シドニー・ルイス・ギューリック(1860-1945)らが全米から集め、日本に贈った約12,000体の人形を「青い目の人形」と呼びます。これらは、全国の小学校や幼稚園に配られ、子どもたちの人気者となりました(徳島県には152体)。しかし、日米両国が敵同士になった1940年代のアジア・太平洋戦争期には、多くが処分されてしまいました(図1)。

図1 徳島県にただ1体残る青い目の人形「アリス人形」(神山町指定文化財、神領小学校蔵)。トピックコーナー「日米友情の人形交流90周年記念 青い目の人形アリス」(2017年)の様子

ところで、当館では、明治・大正・昭和戦前期に小学校教師を務めた、ある男性の遺品を保管しており、その中に1冊の手帳があります。彼は現在の阿南市出身で、1927年には、太平洋のパラオ尋常(じんじょう)小学校(日本人学校)に赴任(ふにん)していました。当時のパラオは、日本が国際連盟から統治(とうち)を委任(いにん)されていた南洋群島に含まれていました。

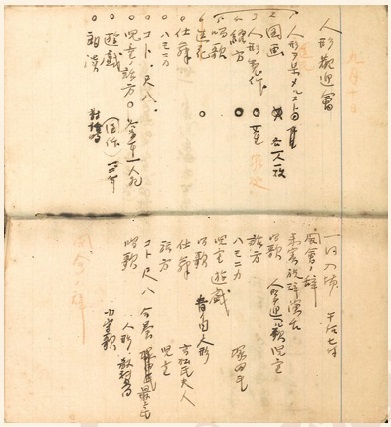

手帳には、1927年9月10日午後7時からのこととして、「人形歓迎会」の準備やプログラムが記されています。「人形・造花ヲ集メルコト◎」とあり、唱歌として「人形ヲ迎ヘル歌」「青イ目ノ人形」が挙げられています(図2)。唱歌のうち前者は、各地で行われた青い目の人形の歓迎会で歌われたものです(後者は同時期に流行しましたが、日米間の人形交流とは無関係です)。これらの記載から、手帳に記されたのは、青い目の人形の歓迎会として計画されたものだったことが分かります。しかも、人形を集めて行うということから、見立てによる模擬(もぎ)的なものだったとみられます。青い目の人形は、当時の植民地には配布されましたが、委任統治領だったためか、南洋群島に配布されたという記録はありません。

図2 パラオでの人形歓迎会の記載のある手帳

それなのに、パラオで歓迎会が企画された理由は何でしょうか。この教師は、同年5~7月、本国に出張しています。おそらくそのときに、青い目の人形に人気が集まっていることを知り、パラオ在住の児童にもその雰囲気を伝えたかったのでしょう。日本人児童に共通の文化と思われていたとも推測できます。

歓迎会が実現したかどうかということを含めて詳細は不明ですが、手帳のわずか2ページの記載は、青い目の人形をめぐる歴史の一端を物語っているように思います。