谷田蒔絵(たにだまきえ) 扇軍配散模様料紙硯箱(おうぎぐんばいちらしもようりょうしすずりばこ)【特集 新常設展の私のイチオシ!】

美術工芸担当 大橋俊雄

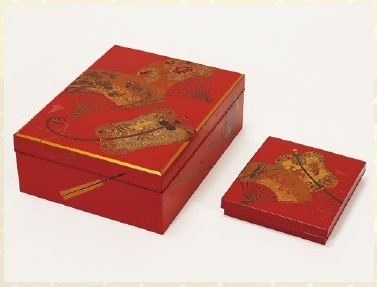

新常設展で展示される美術工芸資料から、谷田蒔絵(たにだまきえ)の料紙箱(りょうしばこ)と硯箱(すずりばこ)のセットを紹介します(図1・2)。

図1 扇軍配散模様料紙硯箱

図2 扇軍配散模様料紙箱 蓋表

大きい方の箱が紙を入れる料紙箱、小さく平らな箱が、筆と硯、水滴(すいてき)などを収める硯箱です。どちらも箱の本体を木で造(つく)り、表面に朱漆(しゅうるし)を塗(ぬ)り、料紙箱の蓋(ふた)には扇(おうぎ)2面と軍配(ぐんばい)を、硯箱には扇と軍配を1面ずつ描(えが)いています。扇や軍配には、牡丹(ぼたん)、桐(きり)に鳳凰(ほうおう)、竹と梅、唐草(からくさ)など、それぞれちがう図柄を表しています。

使われている技術は、色漆(いろうるし)を塗る「漆絵(うるしえ) 」、乾性油(かんせいゆ)に溶(と)かした顔料(がんりょう)を塗る「密陀絵(みつだえ)」、金箔片(きんぱくへん)を粉末にして蒔(ま)く「消粉(けしふん)蒔絵」、金箔片をまだらに付着(ふちゃく)させる「金(きん)こがし」などです。このうち密陀絵は、油(あぶら)の乾燥(かんそう)を早めるために「密陀僧(みつだそう)」(鉛酸化物(なまりさんかぶつ)をまぜるので、その名があります。密陀絵は、奈良時代からある技術ですが、現在では富山県南砺(なんと)市の城端(じょうはな)蒔絵に伝わるのみで、それも一家相伝(いっかそうでん)とされています。

「江戸時代の徳島に谷田蒔絵と呼ばれる製品があり、創始者(そうししゃ)が谷田忠兵衛(ちゅうべえ)である」とはっきり語られるのは、じつは明治時代になってからです。明治23年(1890)に、徳島県の松浦徳次郎ら3名が、東京の日本美術協会(にほんびじゅつきょうかい)に、草花模様(くさばなもよう)の香炉卓(こうろたく)と宝尽(たからつくし)模様の提重(さげじゅう)、やはり宝尽模様の食籠(じきろう)を持ち込みました。そして徳島には藩政期(はんせいき)に谷田忠兵衛が創(はじ)めた谷田蒔絵があり、製品が貴重視(きちょうし)されている、しかし今では技術が絶えていると説明したのです(『日本美術協会報告』第32号)。

ところで、徳島藩の家臣(かしん)に谷田家があり、この家は由緒(ゆいしょ)を記録した成立書(せいりつしょ)を残しています。そこに忠兵衛の名が現れるのですが、彼は諱(いみな)を定茂といい、かつて京極若狭守家(きょうごくわかさのかみけ)に仕(つか)えていた浪人(ろうにん)でした。京都から江戸に移り住み、延宝(えんぽう)6年(1678)に7人扶持(にんふち)10石(こく)で絵師(えし)として徳島藩に抱(かか)えられ、宝永(ほうえい)7年(1710)に亡(な)くなりました。子孫も藩に仕えましたが、漆工(しっこう)との関わりは成立書のどこにも記(しる)されていません。

谷田蒔絵とされる製品の意匠(いしょう)を見ると、草花の種類などに限りがあり、描き方にも一定のパターンがうかがえます。それだけに、ひとりの職人(しょくにん)が造ったとは考えにくい細かいちがいも目につきます。もしかすると、絵師の忠兵衛が当時の流行にならって意匠を考案(こうあん)し、それを用いて複数(ふくすう)の職人が製作したのかも知れません。