やきものの色々【情報ボックス】

考古担当 大塩啓一郎

粘土(ねんど)で形を作り、高温で焼き固めたものを「やきもの」といいます。日本でやきものは約1万6千年前に使われ始め、現在でも食器や土鍋(どなべ)のように私たちの生活の中で使用されています。今回はやきものの色に注目し、そこからわかることを紹介します。

当館常設展の「3.先史・古代の徳島」のコーナーには、縄文土器や弥生土器など褐色(かっしょく)系のやきもの(図1)、

須恵器(すえき)と呼ばれる灰色(かいしょく)系のやきもの(図2)があります。両者の色の違いは、つくる時の焼成(しょうせい)方法が異なるために生じます。

図1 徳島市庄・蔵本遺跡出土の弥生土器(徳島大学埋蔵文化財調査室蔵)

図2 吉野川市忌部山古墳群出土の須恵器(当館蔵)

褐色系のやきものは酸化炎(さんかえん)焼成と呼ばれる方法で焼かれています。酸化炎焼成では、屋外や簡易的(かんいてき)な窯(かま)のなかで、つねに酸素が供給される状態でやきものを焼成します。これによって粘土に含まれる鉄分と酸素が結びつき、酸化鉄になることで褐色系の色をしたやきものになるわけです。

それに対して、灰色系のやきものは還元炎(かんげんえん)焼成という方法で焼かれています。これは登り窯(のぼりがま)のようなしっかりとした窯にたくさんの燃料を入れ、密閉して新しい酸素が流入しない状態で焼き固める焼き方です。窯のなかでは酸素が不足してくると、焼成中の粘土から酸素が奪われる還元という現象が起こります。これによって灰色系のやきものになります。

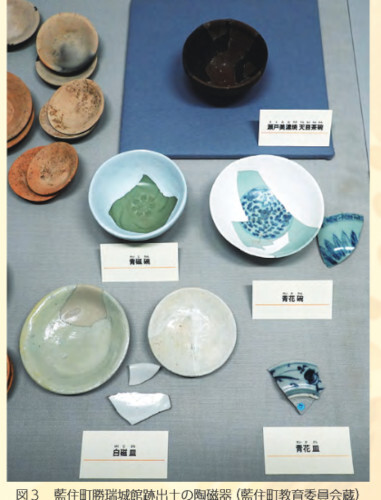

図3 藍住町勝瑞城館跡出土の陶磁器(藍住町教育委員会蔵)

「4.中世の徳島」で展示されている白磁(はくじ)、青花(せいか)(染付(そめつけ))、青磁(せいじ)、瀬戸美濃(せとみの)焼やきといったカラフルで光沢のある図3のようなやきものは陶磁器と呼ばれます。これらは粘土の成形後に一旦(いったん)素焼きし、その後釉薬(ゆうやく)という薬品をかけて高温で本焼きします。

釉薬が高温でガラス質になることで輝いて見えます。釉薬の種類によって発色は異なり、白磁と青花には透明釉、青磁には青磁釉、瀬戸美濃焼には褐釉がかけられています。青花の青色の模様は、素焼きした後、透明釉をかける前に呉須(ごす)(天然コバルト)で描かれたものです。