Q.渓流沿い植物つてなんですか?【レファレンスQ&A】

植物担当 小川誠

A 最近では渓流沿(けいりゅうぞ)い植物という言葉が本や雑誌でよく取り上げられるようになりました。本州ではケイリュウタチツボスミレという新品種も見つかっています。

渓流沿い植物というは文字どおり、渓流沿いの川岸に生える植物のことです。川といっても、水草のように植物体全体が水に浸かっているわけではありません。普段は水に浸からない川岸の岩場に生えていますが、そこは大雨で川が増水した時には水をかぶるような場所(これを渓流帯と言います)なのです(図1)。

図 1 川の水位と渓流沿い植物。

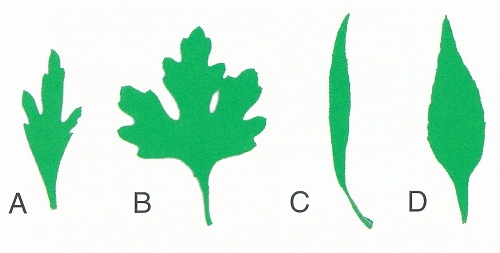

県の記念物(景勝(けいしょう))に指定されている徳島県那賀(なか)郡鷲敷(わじき)町の鷲敷ラインを歩くと、那賀川の岩場にさまざまな植物が生えているのを観察することができます(図2)。このような場所が渓流沿い植物が生えるところです。ここで見られる渓流沿い植物は、ナカガワノギクやアオヤギバナ、イワバノギク、ホソバコンギク、ナガバシャジン、ヤシャゼンマイなどです。これらの植物と近縁な植物の葉の形を比べてみましょう(図3)。渓流沿い植物の葉は近縁種に比べて細く、流線型(りゅうせんけい)をしています。那賀川の上流の木頭村や上那賀町は徳島県でも雨の多い地帯です。いったん増水すると、普段は水のこない岸辺にまで水があふれ、それが数日も続きます。渓流沿い植物はその濁流(だくりゅう)の中に巻き込まれてしまいます。このような状況下では、できるだけ水の抵抗を少なくして増水がおさまるのを待った方がよいですね。それで渓流沿い植物の葉は流線型をしているのでしょう。

図 2 鷲敷ラインの岩場。ナカガワ ノギクが白い花をつけている。

渓流沿い植物は林や野原のような増水とかかわりのない場所には生えていません。ナカガワノギクの中には田のあぜや山腹の斜面に生えるものもありますが、これは渓流沿い植物として分化した後に、渓流沿い植物ではないシマ力ンギクと交雑することによって、そうした場所への適応能力を取り込んだと考えられています。

人間にとって川が増水することは洪水のような災害につながるやっかいなものですが、ある植物にとっては生活する場を提供する大切なできごとなのです。

図3渓流沿い植物(A、C)とその近縁種(B、D)の葉型の比較。

Aナカガワノギク、B リュウ ノウ ギク、Cアオヤギパナ 、Dアキノキリンソウ