博物館に寄贈されたりビコセラスのホロタイプ【情報ボックス】

地学担当 辻野泰之

このたび、博物館に寄贈(きぞう)されたリビコセラスの標本(図1)は、寄贈者である高田雅彦氏によって淡路島緑町長田から採集されたものです。長田には和泉層群(いずみそうぐん)という白亜紀(はくあき)後期(約8000~7000万年前)の地層が分布していますが、その地層が1985~1987年に行われた神戸淡路鳴門自動車道の建設工事の際、大規模に削(けず)られました(図2)。その時に二枚貝や巻貝、アンモナイトなどの多くの化石が産出しました。その化石の中にリビコセラスも含まれていました。

図1 リビコセラス・アワジエンゼ(Libycoceras awajiense)のホロタイプ。

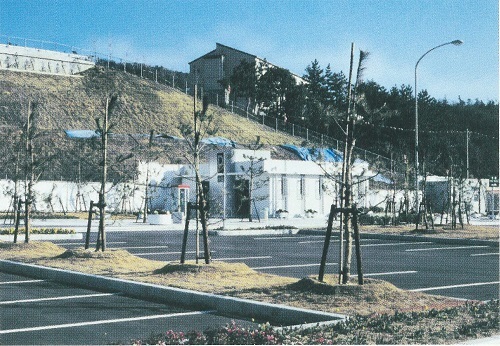

図2 淡路島緑町長田の緑パーキングエリア。工事中には多くの化石が産出した。

リビコセラスはスフェノディスク科に属するアンモナイトの1属で、殻(から)は肩平状(へんぺいじょう)で密に巻き、殻の側面に2列の鈍いイボ状の突起(とっき)をもちます。主な産出地域は「リビコ」の名前の由来になったリビアをはじめ、ナイジ工リア、エジプ卜、チャドなどの北アフリ力地域やイスラエル、サウジアラビアなどの西アジア地域、そしてぺルー、コロンビアなどの南アメリ力北部地域です。この標本は直径18cmで、穀の一部を破損(はそん)しているものの保存状態は良く、破損した部分を復元すれば、約22cmとなり比較的大型な個体といえます。この標本は日本で産出した唯一(ゆいいつ)の個体であり、学術的にもたいへん貫重(きちょう)な標本です。

この標本は松本達郎(九州大学名誉教授)・両角芳郎(徳島県立博物館)両博士によって詳しい研究がなされました。その結果、この標本はナイジエリアで多産するリビコセラス・アフィクポ工ンゼ(Libycoceras afikpoense)に似ているものの突起の間隔などが違うことから、新種であることがわかり、1988年の日本古生物学会誌にリビコセラス・アワジエンゼ(Libycoceras awajiense)として記載されました。そして、この唯一の個体がホロタイプ(完模式標本(かんもしきひょうほん))として指定されました。ホロタイプなんてあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、新種を発見した時に、その新種の特徴(とくちょう)をよく現している典型的(てんけいてき)な個体を1つ見つけだして、新種の基準とする標本のことです。分かりやすく言うとその新種自身を証明する“戸籍(こせき)”みたいなものです。このホロタイプは国際動物命名規約(めいめいきやく)という取り決めによって博物館などの公的機関に保管するべきであるとされています。しかし、現実的にはホロタイプなどの貴重な標本は博物館などの公的機関に収(おさ)められることなく、個人所蔵のままになっていることが多くあります。

寄贈者である高田雅彦氏は大阪府のきしわだ自然資料館においてボランティアをされており、古生物学に対する深い理解をおもちで、このたびのホロタイプの寄贈にいたりました。博物館は、このような貴重な標本を保存・管理していくという重要な責任を担(にな)っています。