アゼオトギリの群落発見【速報】

植物担当 小川誠

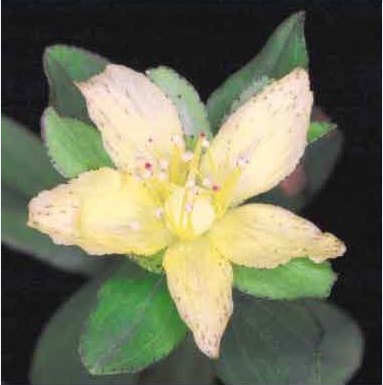

アゼオトギリは田の畦(あぜ)などの日当たりの良い湿った場所に生えているオトギリソウ科の多年草です。サワオ卜リギリやナガサキオトギリによく似ていて、茎が根元から分かれて地面を這(は)い、葉の周辺に黒点がたくさん付きます(図1左)。平地に生え、葉柄(ようへい)は無いか、ごく短く葉の付け根が茎を抱いているように見え(図1右)、花弁に黒点が有る(図むことでサワオトリギりなどとは区別できます。本州の関東以西、四国、九州に分布しますが、全国的に減少しており、徳島県のレッドデータブックでは絶滅危惧(きぐ)Ⅰ類に、環境省では絶滅危惧ⅠB類になっています。

図1アゼオトリギの葉の裏側(左)と付け根(右)

図2アゼオトリギの花

県内では、神山町、吉野川市(鴨島、川島、山川)、徳島市などに記録があります。相生町、穴吹町で生育が確認されていますが、いずれも数個体しか見つかっておらず絶滅が危ぶまれています。鳴門市では工事によって絶滅してしまいました。徳島県植物研究会会長の木下賀氏によると、石井町に大きな群落がありますが、建物の裏側という人工的な環境とのことです。県内ではその名の通りの田の畦という環境でアゼオトギリの花盛リを見かけることはほとんど無いと思われていました。

徳島県では徳島県田園環境検討委員会を設置し、県が行う農地改良などの工事について環境との調和を検討しています。私はその委員となっており、今年の5月に那賀川町の農地改良予定地を訪れオトギリソウの一種を発見し(図3)、7月に花を確認したところ、アゼオトギリとわかりました。現地は田の間をぬって流れている小さな用水路の縁で、土がむき出しになっていていろいろな草が生えているものの、手入れ(草刈り)がよくされていて日当たりが良く、約50mの間に30個体以上の生育が見られました。アゼオトギリ本来の自生地としては県下で最大級の群落で、盛んに開花して実を付けており生育状態も良好でした。

アゼオトギリは県下の広い範囲で記録されているのでもともとは多かったのでしょうが、生息地がコンクリト化され失われたり、草刈りを止めたために日当たりが悪くなったりして個体数が少なくなったものと思われます。この植物を守るためには、環境を改変せず現在の状態をできるだけ残し、草刈りなどの昔ながらの管理が継続されるような仕組みを作らなければなりませんが、それには地元の方々の理解と協力が必要です。絶滅の危機にある植物を守るということは誰か一人の力でできることではなく、工事を行う側、地元や市民の方々、そして植物の専門家の三位一体(さんみいったい)となった協力が必要です。

図3那賀川町のアゼオトリギ(2004年5月)