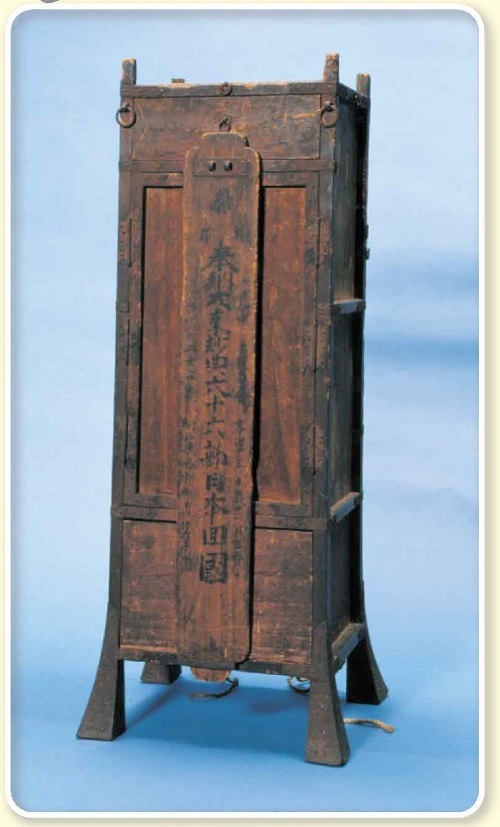

六十六部廻国巡礼の笈 盛博氏蔵【表紙】

歴史担当 長谷川賢二

この資料を伝えた盛(もり)家は、江戸時代、とくに18世紀に栄えた藍商人で、阿波国分寺近くに本拠を持っていました。城下町に出店したり、大坂・江戸などでも事業を展開したりしました。

ところで笈(おい)とは、巡礼者や修行僧が仏具や衣類を入れて背負う箱です。この資料は、付属している納札(おさめふだ)から、享保13年(1728)に盛作右衛門が六十六部廻国(かいこく)巡礼(日本全国66力国をまわって、1国1力所の霊場に法華経を1部ずつ納める巡礼)を行った際に用いたことが分かります。内部には、歴代当主らが、四国遍路や西国三十三所巡礼などに際して用いた道具や経典、札、文書が収納されて伝えられてきました。

六十六部廻国巡礼の笈(おい)

四国の巡礼というと、四国遍路ばかりが強調されますが、実際にはさまざまな巡礼が行われており、四国遍路はその中の一つの「選択肢」ということもできます。この笈などは、そうした実態をうかがう手がかりとなるものといえます。また、巡礼という信仰にかかわる行動と商業活動との関連なども興味深い問題です。

笈をはじめとする盛家の巡礼関係資料は、特別陳列「旅と祈りの道-阿波の巡礼-」で展示する予定です。