Q.この種子は何でしょうか?浜辺で拾いましたが…~モダマのなかま30年ぶりの記録~【レファレンスQandA】

植物担当 茨木靖

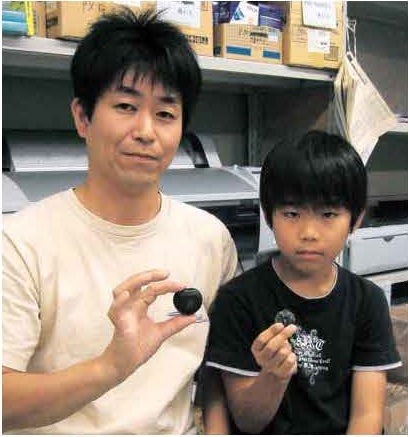

「以前、浜辺でいろいろな種子を拾ったんですが、名前のわからないものがありまして…」この夏の普及行事で徳島県の県南に漂着物を拾いに行った時のことです。参加者の濱さんからこう質問がありました(図1) 。手に提げられたケースの中には、たくさんの種子がきちんと整理されているようです。“何だろう?”と、差し出された箱の中を一目見て愕然(がくぜん)としました。「こ、これは!モダマじゃないですか!しかもククイノキもある!(図1~3)」私は、ここ数年海岸に流れ着く種子や実を探して歩いていますが、いまだにモダマもククイノキも拾ったことがありません。全く脱帽です。

図 1 モダマのなかまやククイノキなど“珍品”をたくさん拾われた波町の濱漬さん。本当にうらやましい

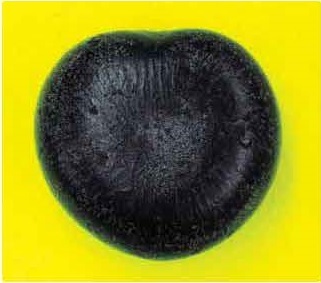

図 2 モダマのなかまの種子:漂着種子の最高峰。一度は拾ってみたい。

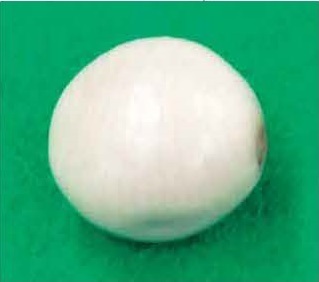

図 3 ククイノキの種子:一見化石のような感じがする。

モダマのなかまは、熱帯から亜熱帯地方に自生する常緑のツル性のマメ科植物で、日本では鹿児島県の屋久島などに生えます。この種子は水に浮き、ココヤシと同じように海の潮の流れで分布を広げます。黒く艶(つや)があり直径が5cmにもなるとても大きな豆で、浜辺の漂着種子を集めている人達のあこがれの的なのです。このモダマについては、古くは江戸時代の本の中にも「四国や九州に流れ着くものである」と記録されており、当時は印籠(いんろう)の根付(ねつけ)など飾り物として大切に使われてきました。

徳島県で初めてモダマのなかまの漂着が記録されたのは、昭和35年頃の大手(おおて)海岸でその頃2つ拾われたとのことです(河野圭典氏私信)。その後、昭和40年代に美波町(みなみちょう)の明丸(あけまる)海岸でも採集されています(東六郎氏採集:当館蔵)。しかし、いずれもかなり古いことなので、今回の発見は“30年ぶりの快挙”ということになります。

また、ククイノキの方は、マレーシア原産のトウダイグサ科の樹木で熱帯各地で栽培されています。この植物の種子から取れる油は、灯油や石鹸の材料などになるため、“キャンドルナッツ”などとも呼ばれています。以前、沖縄県で博物館の方に見せていただいたことがあったのですが、まさか徳島県で再会できるとは思いもよりませんでした。もちろん本県への漂着は初記録です。

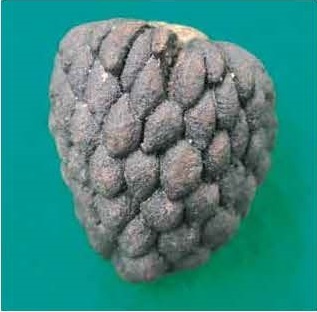

濱さんはこの後も海岸を歩かれ、シロッブのなかま(図4)やシャ力トウと思われる実(図5)を発見しています。また、この他にもアダンの実を採集した方もいます。これらはいずれも徳島県初記録のものばかりで、今年の漂着種子は大盛況です。

図 4 シロッブのなかまの種子:日本の沿岸に漂着するものはシロッブかハスノミカズラであるとされるが、両者の区別は困難。

図 5 シャカ卜ウと思われる実:熱帯の果実で大きさは2cmほど。

さて、私の方はと言えば、皆さんの大漁に刺激されて海岸にせっせと通っているのですが、いっこうに思わしい収穫がありません。尋ねてみると他の人が行った後だったりしてがっかりなどということもありますが、負けずに“今度こそ珍しい種子を拾うぞ!”と思っています。