美波町赤松の牛玉杖【館蔵品紹介】

民俗担当 庄武憲子

牛玉杖(ごおうづえ)は、一般に修正会(しゅしょうえ)や修二会(しゅにえ)(正月、二月に行われる法要)などでつくられる牛玉宝印を押した文字札を、加持祈祷(かじきとう)し、三角に折ってはさんだ杖をいいます。人々の災厄(さいやく)を除き、願いを遂(と)げさせるものと考えられています。全国各地にこの杖で床をついて年頭の魔み往くち除けとしたり、百代の水口(みなくち)に立て、稲の成育祈願をするといった行事が伝えられています。

紹介する牛玉杖は、美波町赤松(みなみちょうあかまつ)に伝わるものです(図1)。赤松にある圓通寺(えんつうじ)と龍宝寺(りゅうほうじ)では、正月の五日に農業を営む檀家(だんか)が牛玉杖を持ってそれぞれの寺に集まり、五穀豊穣(ごこくほうじょう)の祈願をする「ゴウ」と呼ばれる行事が伝わっています。そのうち圓通寺において、本年(2007年)のゴウ行事に用いたものを、一檀家の方が資料として用意、御寄贈くださいました。

図1 牛玉杖

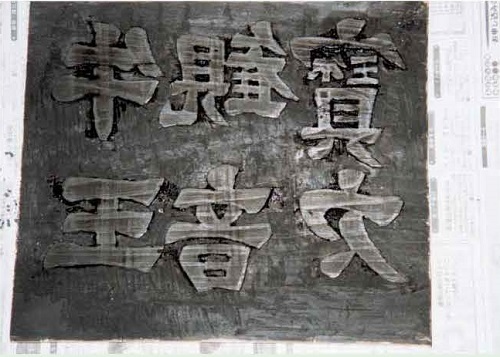

赤松のゴウ行事では、参加する家が、各自で杖を用意し寺へ持っていきます。長さ30cmほどのハゼの木を削り、頭の部分に十字の切り目を入れた四本の杖をしばって組み合わせ、十字の切り自にはそれぞれシキミの枝を挿(さ)します。これを行事の当日、それぞれが寺に持ち寄って、寺が所蔵している版木(図2)で牛玉宝印の札を刷り、三角に折って四本の杖の聞にはさみます。これらの杖を本堂に供え、僧侶とともに集まった人々が祈祷をします(図3)。そののち、各自持ってきた杖を牛玉杖として家へ持って帰ります。かつては、この杖を表(おもて)の間の神棚の近くの長押(なげし)にはさんで大切に置いておき、苗代を作る際に、その水口に立てて、五穀豊穣の祈願をしたといいます。

図 2 圓通寺の牛王宝印の版木(写真提供:栗作幸晴氏)

図 3 圓通寺のゴウ行事で祈祷が行われているところ(写真提供:栗作幸晴氏)

市町村史誌を調べてみると、牛玉杖を用いた行事は、県内ではほかに、つるぎ町半田、美馬市木屋平(みましこやだいら)・穴吹(あなぶき)・貞光(さだみつ)、佐那河内村(さなごうちそん)に伝わることが記されています。

県内の牛玉杖の材質や形状、また牛玉宝印のバリ工ーションを現在調査中です。何か情報をお持ちの方があれば、是非お教えください。