Q. 銅鐸に弥生時代の人が修理した跡があるってほんとうですか?【レファレンスQandA】

保存科学担当 魚島純一

銅鐸(どうたく)は弥生時代につくられた青銅器の一つです。石や土でつくられた2枚の鋳型(いがた)(外型)と中型とを組み合わせてできた隙間(すきま)に高温で溶かした青銅(銅・錫(すず)・鉛の合金)を流し込んでつくられた鋳物(いもの)で、約2000年前の弥生時代においては、最高レベルの技術でつくられたものです。

しかし、銅鐸の厚み、すなわち組み合わされた鋳型の隙聞は厚いものでもせいぜい5mmほど、薄いものになると1mmに満たないものも珍しくはありません。このような隙聞に溶かした金属をまんべんなく行き渡らせることは現在の技術でもかなりむずかしく、青銅が行き渡らず、完成品の銅鐸に孔(あな)があいたり、欠けた部分ができることがよくあります。これらを総称して「鋳損(いそん)じ」と呼んでいます。銅鐸の中には、鋳損じてできた孔や欠損部分に再び青銅を流し込んで補填(ほてん)したり、補填部分の上からさらに欠けた文様を彫り込んだりした部分があるものも見かけられます。このような補修の跡を「鋳掛(いか)け」と呼んでいます。

銅鐸を注意深く観察してみると、肉眼でも鋳掛けを見つけることができますが、レントゲン(X線)透過撮影を行うと、さらにはっきりと鋳掛け部分を特定することができます。

図1左は、伝徳島県内出土銅鐸と呼んでいる銅鐸です(徳島県立博物館蔵)。この銅鐸は、特に鋳損じなどが多く、そのため鋳掛けも多く見られる亀山型と呼ばれるタイプに分類される銅鐸です。たいへん薄手なっくりのため、ご覧のように一見していくつもの孔が見られます。

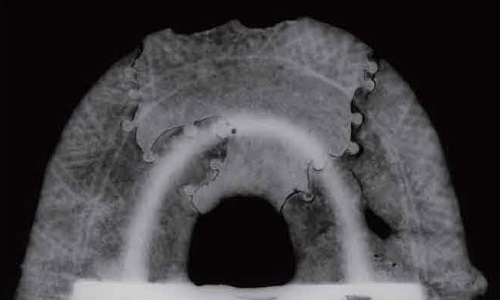

図1右はX線透過写真です。鈕(ちゅう)(吊(つ)リ手)の部分を拡大したのが図2です。銅鐸の身(本体部分)上部にもいくつかの鋳掛けが見られますが、紐に大きな鋳掛けがあることがおわかりになるでしょうか?この部分は、健全な部分に直径約3mmの小さな孔をいくつもあけて、鋳掛け部分がはずれにくくする細工がされています。よく見ると表裏の文様が微妙にずれているのですが、鋳掛け部分でもこのずれが完全に一致していることもわかります。このことから、伝徳島県内出土銅鐸の場合は、銅鐸を鋳込んで、鋳型からはずした直後、まだ鋳型がある状態で鋳損じを修理したことがわかります。

図 1 伝徳島県内出土銅鐸( A面) ・X線透過写真

図 2 伝徳島県内出土銅鐸 X線透過写真(紐部分の拡大)

以上のように弥生時代の人が、できたばかりの銅鐸を修理したことがはっきりとわかるよい例となっています。