カメムシのはなし-よいカメムシ・わるいカメムシ・ただのカメムシ-【CultureClub】

動物担当 山田量崇

茶色や緑色のくさ~い臭いを出す虫・・・力メムシと言えばこんな答えが返ってくるかもしれません。秋の終わりにはベランダにやってきて、シーツや服などの洗濯物にくっついている所を目撃したこともあるでしょう。農家の人たちは、葉っぱや果実の汁を吸うカメムシたちに悩まされることもしばしばでしょう。たしかに力メムシには、われわれ人間に害を及ぼす種が知られていますが、そういったものはごく一部に過ぎません。そればかりか、人間にとって有益なカメムシも存在しているのです。そして、大半を占めるのが、我々にとって直接かかわりのないただのカメムシです。今回は、けっして人気のある虫とは言えない力メムシについてお話ししたいと思います。

カメムシとは?

力メムシとは、力メムシ目(半翅目(はんしもく))に属する昆虫の総称で、この仲間には、日頃よく目にするいわゆる“力メムシ”の他に、セミ、ヨコバイ、ウン力、アブラムシ、アメンボ、タガメなどが含まれ、世界におよそ9万種が知られています(Gullan& Cranston, 2005)。形態はきわめて多様で、それぞれ見た目は全く異なりますが、いずれもストロー状の口を持ち、それを餌に突き刺して汁を吸うという特徴があります。また、くさい臭いを出すことで有名ですが、すべての種が臭いを出すというわけではありません。敵に襲われたり仲間を集めたりするときに、後ろ脚(あし)の付け根付近にある器官から臭いをまき散らします。

わるいカメムシ

一般に、人にとって都合のわるい虫を“害虫”と言い表すことができます。大別すると、不快害虫、衛生害虫、農業害虫の3つに分けられます。わるいカメムシもこの3つに分類できますが、皆さんがよく目にするのは、不快害虫としての力メムシです。不快害虫とは、虫自体は無害なのに皆さんの日々の生活にひょっこり現れ、嫌な思いをさせてしまう虫のことです。ベランダにやってきてくさい臭いをまき散らすカメムシたちがそれです。地味な色をしたカメムシが何匹も集まっている光景を目の当たりにすると、虫唾(むしず)が走る人もいるのではないでしょうか。洗濯物に寄ってくるまん丸いカメムシは「マル力メムシ」(図1) といって、本来はクズやハギなどのマメ科植物に寄生します。冬越しのため、ベランダにやってくる力メムシは「クサギ力メムシ」(図2)です。マメ科植物の他に果実の汁を吸うので農業害虫としても有名です。以前、ある人から「どうやったら力メムシが家に寄って来なくなりますか?」という質問を受けました。残念ながら今のところ一匹も寄せつけない方法というのはありません。家の周りの雑草を処分して発生源を絶(た)つか、あるいはそういった光景に慣れていくしかないのです。

図 1-4 わるいカメムシ( 1,マルカメムシ; 2,クサギカメムシ; 3,チャパネアオカメムシ; 4,ミナミアオカメムシ.スケールは 1cm)

よいカメムシ

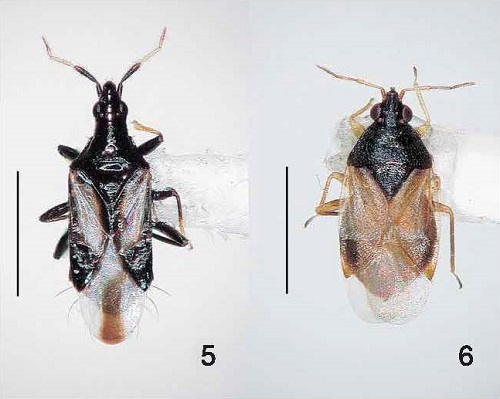

わるいカメムシばかり目立つようて、すが、人間生活の役に立っているカメムシもいます。そのひとつに、「ハナカメムシの仲間」(図5,6)が知られています。体長2-4ミリとごま粒のように小さな体をしていますが、我々の食卓にならぶ野菜や米を害虫から守ってくれています。具体的には、ハナカメムシ類は農業害虫を効果的に捕食するため、天敵として害虫の駆除(くじょ)に役立っているわけです。農薬を使わない環境にやさしい農業が望まれる中、こういった天敵を用いた害虫駆除法が注目されています。ハナカメムシ類は、我々の食生活を蔭ながら支えてくれているはずです。

図 5-6 よいカメムシ(5,モンシロハナカメムシ;6,ナミヒメハナカメムシ.スケールは 1mm)

ただのカメムシ

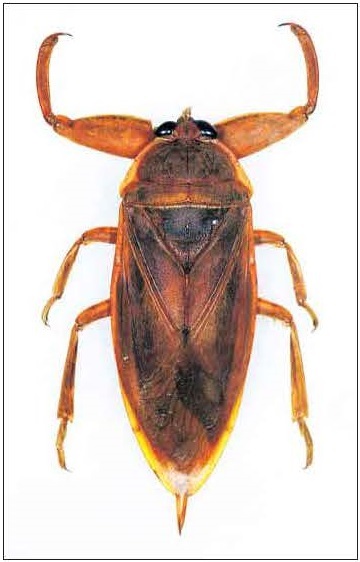

上述の2つのグループに含まれない力メムシたちは、全てただのカメムシです。人間とは直接関わりのない力メムシとも言えます。セミ、アメンボ、タガメなどがこのグループに含まれますが、彼らが立派なカメムシの仲間であることは意外と知られていないのではないでしょうか。近年、生物多様性保全という言葉をよく耳にしますが、ただのカメムシたちも一概(いちがい)に無視できない状況となってきました。例えば、われわれ日本人にとって伝統的な風景のひとつである“里山”には、今では大変貴重なカメムシたちが多く依存しています。前述したアメンボやタガメの他に、コオイムシ、ミズカマキリ、タイコウチ、マツモムシなどは、水田を取り巻く稲作環境を象徴する昆虫として有名です。なかでも、タガメ(図7)はかつて養魚場の大害虫として人々に嫌がられていたにもかかわらず、農業形態の改変に伴って徐々に減少していき、環境省レッドデータブックの絶滅危慣Ⅱ類に掲載されるまでになりました。また、馴染(なじ)み深いアメンボの仲間にも、その姿が失われつつある種が知られています。これら以外にも、人と関わりの深いカメムシたちはたくさん存在しているわけで、とくにセミの仲間は夏の風物詩として、時には騒音をもたらす不快な虫として、密接な関係を築いてきました。こうして考えてみると、ただのカメムシたちは、我々が生活してきた風景の中に当たり前のように存在していたわけです。

図7 ただのカメムシ(タガメ )

一口にカメムシと言っても、その姿・形はさまざまで、人から嫌われるものもいれば関わりの深いものもいます。カメムシについて何も知らないのに忌み嫌うことは、単なる人間のわがままとしか思えません。叩き殺すなんてもってのほかです。力メムシたちに出会ったら、一度じっくり観察してみてください。あなたの知らない世界が見えてくるかもしれません。

参考文献

Gullan P.J. & P.S.Cranston, 2005.,The Insects 3rd ed. An Outlineof Entomology.BlackwellPublishing,Australia.