絶滅危惧種の保全-環境と関係の探り方-【情報ボックス】

動物担当 佐藤陽一

絶滅のおそれのある生き物を守るための試みが、いろいろな場所でなされています。その方法は様々で、決まったやり方というものはありません。対象生物の種類や生息地(せいそくち)の状況、そしてその生物に係わる人間の側の事情によって様々だからです。しかし、それでは何でもやればよいかというと、そんなことはありません。原則はただ一つ、「対象生物が減った原因を明らかにして、その原因を取り除いたり、影響(えいきょう)を和(やわ)らげる」というものです。

それにはまず、生物と環境との関係をきちんと理解しておくことが前提となります。対象生物が生息するために必要な条件を探らねばなりません。これなくして必要な保全対策を立てることはできないからです。

ところがこれが一筋縄(ひとすじなわ)でははいきません。「環境」と一言でいうのは簡単ですが、その中身はたいへん複雑です。たくさんの要因が複雑に絡(から)まり合っているのが環境だからです。その複雑な要因間の関係を解きほぐしてやる必要があるのです。一例として、私が係わっている希少淡水魚力ワバタモロコと環境要因との関係の調べ方をご紹介しましょう。

まず、適切に配置された調査地点ごとに、力ウバタモロコを含む魚類の生息を採集調査により調べます。それと同時に、生息場所である水路の形状や水質を測定します(図1)。この調査では3期にわたり、延べ358地点において20種類の環境項目(こうもく)を記録しました。

図1カワバタモロコと調査の様子。調査地点ごとに魚類相とさまざまな環境項目を調べる 。

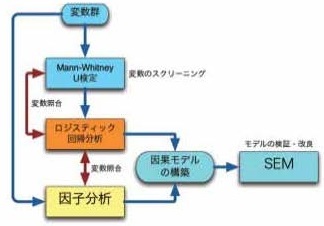

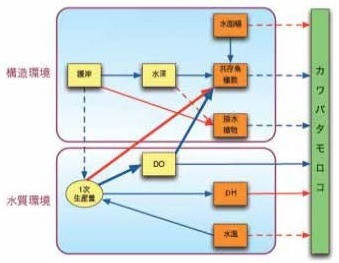

次に得られたデータをもとに、統計学的な手法を用いて解析します(図2)。調べた20項目から33個の変数を作り、この中から有望そうな変数を選別(U検定)したあと、ロジスティック回帰(かいき)分析と因子(いんし)分析を用いて力ワバタモロコと環境との因果関係のモデルを作りました。しかし、この段階では、モデルは単なる仮説なので、最後にSEM(共分散(きょうぶんさん)構造分析)という手法を用いてモデルの確からしさの検討を行い、不十分ならモデルの改良を行います。ここでは約8,000通りのモデルのバリ工ーションを調べました。その中から選んだ最良のモデルが図3の関係図というわけです。調べた項目の数は多いのですが、最終的には影響の大きい最小限の項目(変数)に絞り込まれています。

図2調査結果の解析の手順の例

図3カワパタモロコの生息に係わる環境要因の解析結果の例。環境項 目聞の関係を矢印で示し 、線の種類・太さが影響の強さを、色が影響の方向(青:正、赤:負)を表している 。

このようにして希少(きしょう)生物と環境との関係を探っているのです。