テグスになった蛾(が)【CultureClub】

動物担当大原賢二

一本釣りと堂浦(どうのうら)

「一本づりはむろん、古代からあった。しかしそれを技術として高度に発達させたのは、徳島県の堂ノ浦の漁師である。」これは司馬遼太郎(しばりょうたろう)の『街道をゆく』シリーズの「明石海峡と淡路みち」のみやもとつねいち一節で、民俗学者として有名な宮本常一(みやもとつねいち)の『海をひらいた人びと』の中に喜かれた一本釣りの項目を紹介した文章です。

また、同じシリーズの『阿波紀行』では、以下のように書かれています。「江戸初期、堂浦の漁師某(なにがし)(名は伝わっていない)が、大坂見物に出かけたとき、薬問屋の町である道修町で奇妙(きみょう)なものを見た。(中略)そこでは薬用の草根木皮(そうこんもくひ)を中国(清国)から輸入(長崎経由で)していた。

それらの生薬は油紙で梱包(こんぽう)されていて、半透明(はんとうめい) の糸でからげられている。堂浦の某がテグスをひろい、ひっぱって靭(じん)度をみるとじつによい。半透明だから、水中でも、糸とは見えないはずで、これで一本釣りをすれば大いに魚がつれると思った。店の主人にこの患についてきくと、『これは天蚕子(てぐす)というのやが』どうせ捨てるものだからいくらでも持って行っていいが、いったい何に使うのだ、というので、某は目的を話した。

主人は乗り気になってそういうことなら今後はこの糸だけを輸入してもいい、ついてはこのテグスを瀬戸内海沿岸の浦々を回って実地に使って見せ、需要を高めてもらえまいかといった。

漁師某は普及販売員になったのである。」

このように堂浦の漁師がテグスを発見し、一本釣りがそれによって発展していったこと、さらに有名なテグス船へとつながっていく流れを紹介しています。そのテグス発見の時期は、八代将軍吉宗のころにあたるのではないかと推定されています。

テグスとは?

徳島県鳴門市瀬戸町堂浦の漁師たちが、江戸時代に「テグス」と呼ばれる糸に出会い、それを初めて釣り糸として利用したらしいことは上に紹介したとおりです。

今ではナイロンやテトロンをはじめ、各種の合成繊維(せんい)で丈夫(じょうぶ)な釣り糸ができており、魚を釣る時には当然そのようなものを糸として使っています。しかし、テゲスのないもっと古い時代には、ツル性植物のクズやフジなどの内皮や麻などの繊維でできた糸等を釣り糸として釣っていたと宮本は書いています。では、釣りの歴史を変えた本来の「テグス」とはいったいどういうものなのでしょうか。

司馬は、 「明石海峡と淡路みち」の中で次のように書いています。「平凡社の、『大百科事典』の『てぐす』の項をみると、中国で楓蚕とよばれ日本でテグス蚕(さん)とよばれる虫からつくるという。要するに、イモムシである。(中略)つくり方は、いつの時代なのか、ともかくも中国人が発見した。右の百科事典によれば、そのテグス蚕を水槽(すいそう)に入れて殺す。ついで虫の体内から絹糸腺(けんしせん)をとりだし、薄(うす)い酢酸(さくさん)溶液(中国の古くは、おそらくすであったろう)にひたし、 さらにこれを展糸板の上でひきのばして、陰千しにする。それでもう、粗(あら)テグスができ、それをさらに精製して商品化する。」

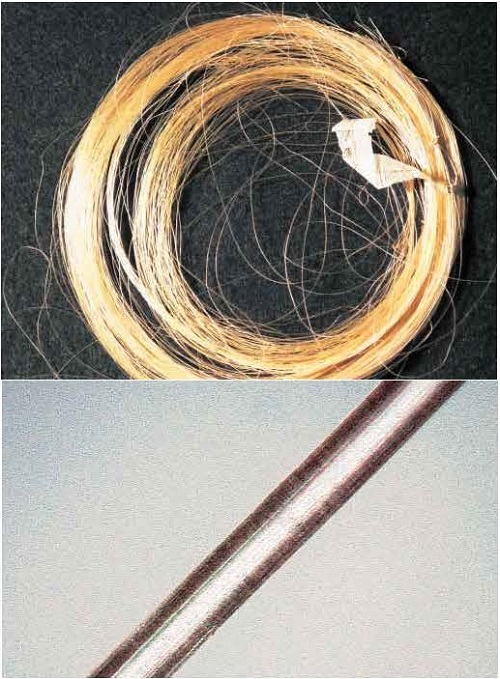

つまり、中国の楓蚕の幼虫の絹糸腺からできるものということらしい。当館資料のテグスを調べると、粗テグスも精製されたテグスも1本ずつ、それも鳴門市堂浦の方からの寄贈品として収蔵されていました(図1,2)。粗テグスは中国海南島産でした。この粗テグスを鉄や銅の板に細く丸い穴を開け、その穴を通して表面をきれいに加工したものが精製テグスです。おそらく、これらの資料が徳島県でも数少ないテグス資料だろうと思われます。

図1 粗テグス。上:全体,下:部分拡大(丸くなっていない部分も見られる)

図2精製されたテグス。上:全体,下:部分拡大(少し細く、表面はきれいである)

テグスというなまえ

漢字では天蚕子(糸)と書かれることが多いテグスですが、司馬は広東(かんとん)語か福建(ふっけん)語であるとしています。天蚕というのは日本ではヤママユ(山繭)のことをさし、幼虫はクヌギなどの葉を食べて育ちます。なぜこの天蚕という漢字をあてたのかが気になり、中国にもヤママユが分布しているのかを高松市の蛾類研究家の増井武彦(ますいたけひこ)氏に尋(たず)ねてみました。「ヤママユは中国の図鑑では、『半日大蚕蛾』、台湾の図鑑で、 『大透目王蛾』となっています。」という返事をいただきました。ヤママユガも分布はしているようですが、この中国名からテグスという音になったとはちょっと考えにくく、天蚕は野生のカイコガの総称かもしれません。

テグス蚕の正体

10年ほど前、北九州市立自然史博物館の上田恭一郎(うえだきょういちろう)博士から、「中国産の蛾の標本を調べていたら、昔テグスを採っていたといわれているテグスサンが入っていた」という連絡をもらいました。実物が入手できると思っていなかった私は驚くと同時に、この蛾は、当館に是非、収蔵したいものとして収集の目標に掲(かか)げ、中国のチョウや蛾に詳しい東京の西山保典(にしやまやすすけ)氏になんとかテグスサンを手に入れてほしいと依頼しました。

2008年7月、その西山氏から、「中国の広西(こうせい)省の蛾を少し送ります」という手紙とともにいくつかの標本が届きました。私は、その中に2頭の中型の蛾があるのに気がつきました。展翅板(てんしばん)の上でハネを開いて、図鑑と比べてみると、この蛾こそ、テグスサンと呼ばれるものでした。中国では楓蚕と呼んでいます。学名はEriogyna pyretorum Westwood, 1847で、この蛾の幼虫からテグスを採ったことは、世界のカイコガのなかまをまとめた有名な図鑑の説明にもちゃんと書かれています。かなりきれいな蛾であることに驚くとともに、さて、この次はこの種の幼虫が手に入らないかと考えています。生きたチョウや蛾は外国からは許可なく持ち込むことはできませんが、この蛾の幼虫を飼育してなんとかテグスを作ってみたいものです。

図3 テグスサンの成虫(中国広西省産)。

ある意味、漁業を変えたとも言えるテグスの発見と鳴門前の堂浦・・・司馬は「明石海峡と淡路みち」で「一本釣り漁民のくらしや村村の様子を変えた徳島県堂ノ浦という漁村の歴史のなかでの存在の大きさはどうであろう。謝恩碑(しゃおんひ)でも建てられているのであろうか。」と書きましたが、その鳴門・堂浦を訪ねた『阿波紀行』では、「堂浦の漁港は、過去に生きているわけではない。(中略)が、それにしても自己の過去には恬淡(てんたん)なもので、一本釣りとテグスという日本の生産文化を支えた歴史をもちながら、碑ひとつない。」と書かれた。それもまたよし・・・ということかもしれせんし、何とかその記録を残してほしいという気持ちかも知れません。