雛掛軸(ひなかけじく)【館蔵品紹介】

民俗担当 庄武憲子

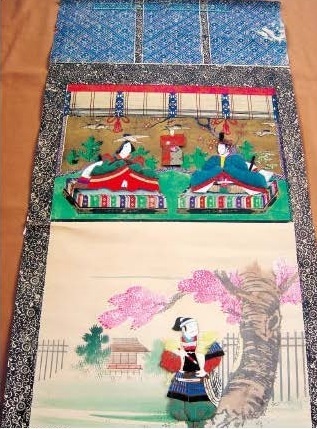

図1の資料は、雛掛軸というものです。内裏(だいり)の様子を摸(も)した背景に、、で作られた男雛(おびな)、女雛(めびな)の人形をくっつけて飾るようになっています。3月の雛祭りに使用されました。昭和12(1937)年、もしくは昭和16(1941)年に、徳島市内で生まれた女の子のために購入されたものだそうです。

現在雛祭りの飾りといえば、土製のきれいな衣装をつけた雛人形に、さまざまな調度の飾りがセットになったものを思い浮かべます。けれども、徳島県内のかつての雛祭りの様子が記載(きさい)されている文献(ぶんけん)を読んでいると、雛人形を飾る代わりに、雛掛軸もしくは雛段の掛軸を飾るという記述を見かけます。また、県内のあちこちで、図1と同じような雛掛軸を保管しているお宅を見かけます。雛掛軸は、かつて県内でよく用いられた雛飾りの一様式だったと思われます。

図 1 雛掛軸

さて、この雛掛軸で興味深いのは、上段に描かれた内裏雛の下に、桜の木と武将の絵が描かれていることです。この武将はいったい誰だろうと思いませんか?私は最初まったくわかりませんでした。戦前生まれの女性から「この武将は、文部省唱歌にあったんよ」というお話を聞き、調べてみると、ようやく、これが「児島高徳(こじまたかのり)」という人物であることにたどり着きました。

児島高徳は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した備前国(びぜんのくに)出身の武士とされ、『太平記』に登場します。隠岐(おき)へ流される途中の後醍醐(ごだいご)天皇を奪回(だっかい)しようと、そのあとを追いましたが、目的は果(は)たせず、せめて志だけでも伝えようと、天皇の宿所の庭に忍(しの)び込み、桜の木の幹を削(けず)って、中国越王勾践(ちゅうごくえつおうこうせん)の故事に因(ちな)んだ十字の詩を書いたという話で知られる人です。南朝の忠臣(ちゅうしん)として讃(たた)えられ、戦前の学校教育において、教材となっていたそうです。文部省唱歌に「児島高徳」という歌があり、大正3(1914)年に『尋常(じんじょう)小学唱歌』に掲載(けいさい)され、昭和7(1932)年に発行された『新訂尋常小学唱歌』まで掲載されていたそうです。

図 2 児島高徳が描かれた部分。筆を持ち,桜の幹に詩を書いている様子がわかります。

したがって、昭和の初め頃、学校に通っていた子どもたちは、この児島高徳についてあたり前のように知っていたものだと推測します。この雛掛軸の図柄(ずがら)は、当時の子どもたちへの教育を反映(はんえい)したものなのでしょう。

子どもが享受(きょうじゅ)する知識は、時代が違えばずいぶん異なるものなんだと、あらためて考えさせられた資料です。