二枚貝アワジチヒロとその化石【CultureClub】

地学担当 中尾賢一

はじめに

アワジチヒロVolachlamys hirasei (Bavay)はイタヤガイ科の二枚貝です。私は海洋生物学者の横川浩治さん(香川県)と共同してこの貝について様々な角度から調べています。ここでは、その研究の一部をご紹介しましょう。

80万年前の化石

現生(いまのもの)

分布および化石記録

この貝は、国内では有明海と瀬戸内海に分布しており、東シナ海や黄海にも同一種がいます。潮間帯下部から水深約50m までの海域に生息しており、化石も産出します。化石がとくに多産するのは、長崎県島原半島南部の口之津層群加津佐層(くちのつそうぐんかづさそう)(更新世前期、約170万年前)と口之津層群北有馬層(きたありまそう)(更新世前期~中期、約80万年前)および兵庫県神戸市の明美層高塚山部層(めいみそうたかつかやまぶそう)(更新世中期、約40万年前)です。現生の個体はあまり多くなく、絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定している地域もあります。おもしろいことに、日本海側からはこれまで生きた個体も化石も全く見つかっていません。

アワジチヒロとヤミノニシキ

アワジチヒロには、殻の表面に顕著な放射肋(ほうしゃろく)をもつ高肋型(こうろくがた)と平滑な低肋型(ていろくがた)とがあり、明瞭に区別できます(図1)。高肋型の個体の方が多い(全体の約3/4)ものの、両者はいつも共存しています。もともとアワジチヒロとは高肋型の名前で、低肋型はヤミノニシキとよばれていました。この2型はこれまでしばしば別亜種とされてきましたが、横川さんの研究で、全くの同一種であることが確認されています。化石記録をみると口之津層群と明美層産の個体はすべて高肋型ですが、愛知県の渥美層群豊橋層(あつみそうぐんとよはしそう)(更新世中期、約30万年前)では高肋型に混じって稀(まれ)に低肋型が現れ、それ以降は両者が共存しています。つまり、アワジチヒロは古くはすべて高肋型で、更新世中期から低肋型が現れたことがわかります。

干潟で密集していたアワジチヒロ

図1現生アワジチヒロ。高助型(a)と低助型(b)。ともに1999年に鳴門海峡北西、淡路島南西海域の底曳網で得られたもの

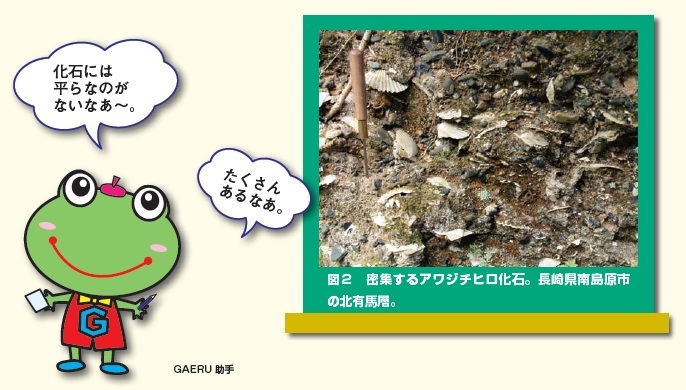

図2密集するアワジチヒロ化石。長崎県南島原市の北有馬層

口之津層群では、アワジチヒロ化石はしばしば密集して産出します(図2)。地層の特徴や共産する貝から、これらの地層は干潟やその周辺域で堆積したことがわかります。そしてここからは、更新世および完新世の干潟の地層にふつうに見られるウミニナ・ヘナタリ類やハイガイ、オキシジミなどの化石が全く出てきません。明美層高塚山部層でも同様で、このような貝(化石)相は口之津層群と明美層以外に知られていません。また口之津層群では、アワジチヒロは少なくとも3回の異なった時期の地層にみられます。これらの事実は、更新世前期~中期の有明海を含む東シナ海や瀬戸内海東部海域において、アワジチヒロは干潟を占める主要な貝類であり、そこにはウミニナ・ヘナタリ類やハイガイなどはほとんどいなかったことを示しています。

これはかなり不思議なことです。というのは、日本列島では中新世(約1600万年前)以来、干潟には同じような“定番”の顔ぶれ(ウミニナ属、フトヘナタリ属、オキシジミ属など)がくり返し出現することがよく知られていますが、アワジチヒロの密集層はこのパターンに合わないからです。専門家の間で定説となっている、干潟や浅海性貝類相の形成モデルではうまく説明できない現象なので、私は慎重に考察を進めています。