祀(まつ)られる武将の伝説から -ガイドブック『八万町の昔を探ろう』の活用法-【情報ボックス】

民俗担当 磯本宏紀

歴史上の人物、とくに武将にまつわる伝説が各地にあることはよく知られています。徳島県で代表的なのが平家落人(おちうど)伝説や戦国時代の長宗我部氏(ちょうそかべし)の阿波への侵攻にかかわる伝説です。

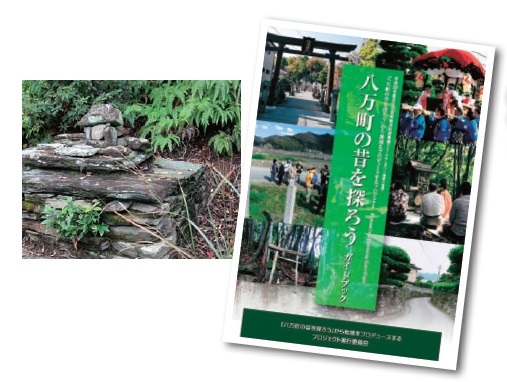

このほど、学校教材としてつくられたガイドブック『八万町の昔を探ろう』が、「『八万町の昔を探ろう』から地域をプロデュースする実行委員会」(事務局当館)より刊行されました。このガイドブックでも、戦国武将の伝説のある祠(ほこら)が4つほど紹介(しょうかい)されています。いずれも戦国時代にこの地を支配した武将が、屋敷内(やしきない)にある小さな祠に祀られているというものです。この伝説の武将たちは、戦国時代に長宗我部氏と戦って敗れ、あるいは謀殺(ぼうさつ)されたとされます。興味深いのは、現在もそれぞれの家にある祠に、戦国時代の武将の伝説が付与されて祀られていることです。伝説の内容や史実としての真偽(しんぎ)はともかく、それが現在の生活にも語りとして結びついていることが注目できます。

図1 山口家の祠(事勝祠)〔ガイドブック『八万町の昔を探ろう』より〕

もう1つ、別の事例も紹介しておきましょう。現在、三好市山城町の4地区で行われる鉦踊(かねおど)りの事例です。念仏踊り系の民俗芸能の多くが、死者供養(くよう)を目的として踊られます。鉦踊りでも非業(ひごう)の死をとげた戦国武将大西氏への供養を目的として始められたと伝えられています。その伝説を裏付ける史資料はありません。ただ、のちの人びとが、そこで行われる鉦踊りと戦国武将への供養を伝説によって結びつけて認識(にんしき)してきたという点が注目できます。残念ながら、それがなぜなのか、どのような変遷(へんせん)があるかということについては十分に検証(けんしょう)した研究はありません。

図 2 三好市山城町茂地の鉦踊り(2008年8撮影)

2つの例を紹介しました。伝説と石造物とが結びつく場合、伝説と祭りや行事とが結びついた場合など、多くの例が各地にあると思います。誰もがすぐに目にすることのできる石造物や祭りに、思いもよらなかった伝説が結びついているかもしれません。学校での地域学習の際、校区にある石造物や祠とセットで伝説を調べてみることをお勧(すす)めします。そのための指南書(しなんしょ)として『八万町の昔を探ろう』が参考になるかもしれません。