デジタルデータからレプリカを作る【情報ボックス】

保存科学担当 魚島純一

さまざまなかたちで博物館の展示などに利用されている「レプリカ」ですが、その製作にはきわめて高度な技術が必要で、実に手間のかかるものです(博物館ニュースNo.20「レファレンスQ&A」参照)。そのため、レプリカの製作にはかなりの期間と費用が必要となります。

ところで、最近、レーザー技術を応用して、物体表面の精密な3次元情報を得ることができるようになり、その技術が文化財調査にも利用されるようになってきました。また、文化財用に開発されたX線CT装置を使うと、精密な内部構造を含む3次元情報を取得することもできるようになってきました。このようにして得られたデジタルデータから、これまでとは比較にならないほどの短時間で、かなり精密な立体模型をつくることができるようになってきたのです。と言っても、これらの機器はきわめて高価で、どこにでもあるわけではなく、簡単に使えるものではありません。

このたび九州国立博物館のご協力で、新しく開館した鳥居龍蔵記念博物館の展示資料の一つであるレプリカを、X線CT調査で得られたデジタルデータをもとに製作していただくことができました。九州国立博物館は、2005 年に開館したもっとも新しい国立博物館で、文化財調査のためのさまざまな最新鋭の機器と、優秀なスタッフをそろえています。

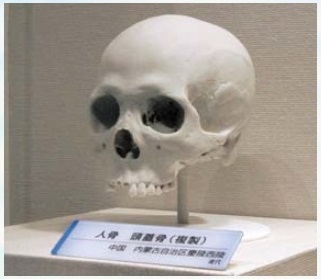

今回製作していただいたレプリカは、鳥居龍蔵が採集してきた多くの資料の中にあった人骨(頭骨)で、X線CT調査によって得られたデジタルデータを使って、3次元プリンターと呼ばれる機械でつくられました。リアル過ぎるレプリカが一部の人に恐怖心を与える可能性があることなどを考慮して、あえて実物そっくりの色味にせず、白っぽい模型のイメージを強く出したものとしました。なお展示では見ていただくことができませんが、内面も忠実に再現されています。

もちろん、この技術がこれまでのレプリカ製作技術を不要にするわけではありません。しかし、短時間に低コストで、また容易に複数つくることができるので、うまく利用すれば博物館と利用者の距離を縮められるようになるでしょう。今後、さまざまな場所でさわれるレプリカが増えてくるかも知れません。最新技術を使ってつくられたレプリカを、ぜひ一度ご覧ください。

X線CT調査のようす(梱包したままの状態で調査が可能)

パソコンでデータを処理しているところ

展示されたデジタルデータでつくったレプリカ