駿河湾の深海魚採集【CultureClub】

動物担当 佐藤陽一

プロローグ

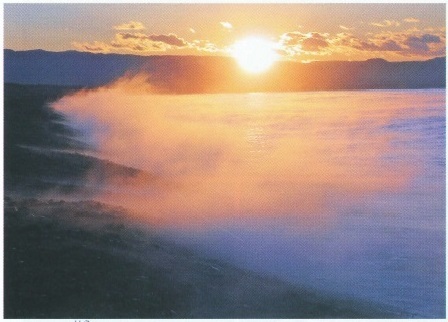

写真 1 原海岸の夜明け。外気温より海水温が高いため、もやが立っている。

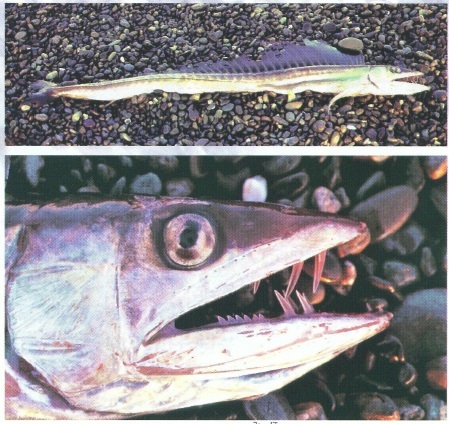

2012年2月3目、5時30分、沼津市原(ぬまづしはら)海岸(写真l)。気温マイナス3.9℃、晴れ、微風(びふう)、波高(はこう)1.5 m。波がやや高い乙とを除けば、典型的な冬型の気圧配置で絶好のコンテ、ィション。遠くの街灯や、町の明かり、船の航行灯を除けば、あたりは真っ暗。音は波の響(ひび)きと、自分が踏(ふ)みしめる波打ち際の小石の音だけだ。調査も今朝で4日目、これまでのところ、ワ二ギス(写真2)と力タクチイワシ各1個体のみ。今日こそは深海魚が採集できることを期待したいところだ。

写真2 ワ二ギス。主として大陸棚上に生息する小型の底生魚(ていせいぎょ)。今回の調査の採集物。

深海魚の採集方法

深海魚とは、読んで字のごとく、深い海に住む魚のことを指します。だから普通(ふつう)は調査船を使って深海トロールや水深別に採集できる特殊(とくしゅ)なネットを曳(ひ)いたり、エサを入れたトラップを沈(しず)めたりして採集します。いずれにせよ、それなりの規模と予算が必要になります。

ところが、日本で唯一(ゆいいつ)、というより世界的に見ても珍(めずら)しい、陸上にいながらにして深海魚を採集できる海域があるのです。それは、静岡県の駿河湾奥部(おうぶ)です。湾になった海域は、浅いのが普通ですが、ここでは駿河トラフという1,000 m級の深い溝(みぞ)が湾の奥の方まで延びて来ており、湾とはいいながらも環境(かんきょう)は外洋的(がいようてき)です。しかも、湾が南北に細長く、南に開いているため、冬期に北西の季節風が卓越(たくえつ)すると、湾奥部の海底斜面(しゃめん)に沿って深海から湧(わ)き上がる流れ(湧昇流(ゆうしょうりゅう)) が生じるのです。

皆さんは、駿河湾の名物サクラ工ビをご存知でしょうか? かき揚(あ)げ天(てん)芯どに入っている、あの小さな赤い工ビです。実はサクラエビも深海生物で、サクラエビ漁は駿河湾だからこそ成り立つ漁業なのです。サクラエビは昼間は水深200mより深い深海に散らばっていますが、日没(にちぼつ)と同時に密集し、水深数10mの浅場まで浮上(ふじょう)してきます。魚群探知機(ぎょぐんたんちき)を見ていると、まるで海底が移動して来るかのように見えます。サクラエビ漁はこの浮上してきた群れを漁獲(ぎょかく)します。

私は夜明けの三保(みほ)松原で、サクラエビが活きながらにして次から次と打ち上がり、波打ち際が桜色の帯に染まっていくのを見たことがあります。富士山を背景に、それは美しい光景でした。

話が少し脱線(だっせん)しましたが、サクラ工ビと同様、深海魚も昼間に深場、夜間に浅場という日周鉛直回遊(にっしゅうえんちょくかいゆう)を行っています。なかには湧昇流に捕(つか)まり、日の出になっても深海に戻(もど)れす、波打ち際に打ち上がってしまうものもいます。つまり、早起きと寒い思いをいとわなければ、深海魚を採集できるというわけです。しかも抜群の状態で!

駿河湾の深海環境

深海とはどんな環境でしょうか? かいつまんでいうと、光が届か芯い、水温が低い、酸素が少ない、水圧が高い、そして工サが少ないという世界です。深海魚はそんな環境で生活していかなければならないので大変です。

しかし、駿河湾についていうと、少し事情が異なります。ます水深ですが、海洋の平均の水深は約3,700mであるのに対し、駿河湾は深くて1,000mですから、深海の環境区分としては比較的浅い中深層(ちゅうしんそう)(200~1,000m)からなることになります。この水深帯は日中、微弱(びじゃく)ながら太陽の光が届く深度で、薄明層(はくめいそう)(トワイライトゾーン)とも呼ばれます。

このやっと光が届くという環境は、駿河湾の海岸で採集できる深海魚の特徴にもよく現れています。深海魚の多く(90%以上)は発光器(はっこうき)を持っているといわれています。なかでも中深層性(ちゅうしんそうせい)深海魚では、腹部に下向きの発光器をずらっと並べていることが多いのです(写真3と4)。これはどうしてかというと、日中、自分の影(かげ)を発光によって消すととにより、捕食者(ほしょくしゃ)(例えば写真5)から逃(のが)れるためなのです。このしくみをカウンターイルミネーションといいます。

駿河湾のもう一つの特徴(とくちょう)は、工サが豊富な海域であるという点です。駿河湾は外洋的な環境といっても、三方を陸地に固まれ、富士(ふじ)川や安倍(あべ)川などをはじめ、大小の河川から栄養塩(えいようえん)が豊富に供給されているだけでなく、湧昇流によっても深海から栄養塩が供給されるのです。先のサクラエビなどの動物プランクトンは、深海魚にとって重要な工サ資源となっています。

写真3 ホウライ工ソ(1977~78年頃、原海岸で採集)。腹部に多数の発光器(はっこうき)が並んでいる。

写真4 カガミイワシ(1977~ 78年頃、原海岸で採集)。体側下方に小さな発光器がいくつもあるほか、尾柄部(びへいぶ)の上下にひじように大きな発光器がある。発光器は、一般にカウンターイルミネーション以外にも、仲間同士のコミュニケーションや工サの誘引、敵からの逃避に使用される。

写真5ミズウオ(1979年、三保海岸)。 体長約2m。発光器はない。体は名前のとおりひじように水っぽい。活きたまま打ち上がってきたもの。

エピローグ

4.3kmの砂利浜を2時聞かけて、2灯のLEDライトを頼(たよ)りに波打ち際を探索(たんさく)しながら歩いたが、この日は結局、深海魚を採集できなかった。35年前の学生時代、この海岸を2年間200日歩いた。当時こんなことはなかったのだが. ..学生時代の勘(かん)が狂(くる)っていて見落としているのかも、ちょっと心配になった。しかし、夜明けになっても力ラスが波打ち際に降りてきていない。ということは、やはり深海魚どころか、沿岸魚(えんがんぎょ)で、さえも打ち上がっていないということだ。あとで衛星画像を見たら、冬型の気圧配置にもかかわらず、暖水塊(だんすかい)が張り出していた。今回の深海魚採集は失敗。また機会があればトライしたい。