正月の門松(かどまつ)いろいろ【情報ボックス】

民俗担当 庄武憲子

みなさんの家では、お正月を迎えるにあたって、どんな飾(かざ)りつけをするでしょうか?

家の玄関や窓、出入り口に注連飾(しめかざ)りをつけている所は、徳島市内でもよく見かけます。ただ、玄関や門に、門松のような飾りをしている家はあまり見かけないように思います。

門松はもともと、新年を迎えるにあたって、神様がそこに訪れてくれるようにと願い込めて、飾るものだったとされます。古くは、必ずしも松を飾っていたわけではなく、地域によっていろいろな常緑樹を立てるものでした。松が多く用いられるようになったのは、平安時代、後三条(ごさんじょう)天皇(在位期間1068~1073年)の頃とされています。

この門松について、県内をあちこち見て回った所、近年でも家の門に、門松やそれに当たる飾りをしている所がありました。

たとえば、阿南市桑野町(あなんしくわのちょう)や上中町(かみなかちょう)では門の両脇(りょうわき)に笹竹(ささだけ)を立てて、そこに長い注連飾りを渡している家があります(図1)。

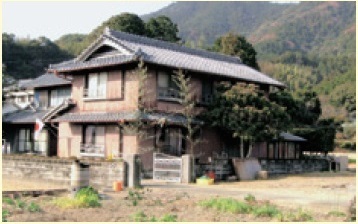

図1 阿南市桑野町(写真提供:西崎憲志氏)

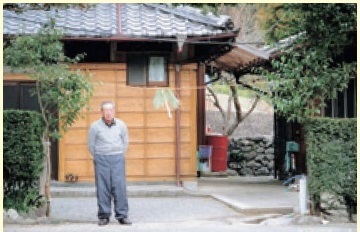

神山町鬼籠野(かみやまちょうおろの)では、家の門に松の枝を一本立てている家が数軒ありました(図2)。

図2 神山町鬼籠野(おろの)の門松

また美波町赤松(みなみちょうあかまつ)では、家の門の両脇に樫(かし)の木の枝と榊(さかき)の枝を立てている家があります。この樫の枝については、左右で異なる種類を立てるとしています。向かって右側には「シロカシ」呼ぶ樫を、左側には単に「カシ」と呼ぶ枝を用いていました(図3)。赤松ではもう一つ、門の両脇、あるいは玄関の両脇に松の小枝をつけている家が多くあります。地元の人にお話を聞いてみると、ただ松をつけているのではなく、向かって左は「オンマツ(雄松)」という松葉の先が固いもの、右は「メンマツ(雌松)」という松葉の先が柔らかい松をつけることになっているそうです(図4)。 飾りつける手間がいること、伝えられてきた種類の木の枝を入手することが困難になってきたことなどから、正月の門松の風景はどんどん目にする機会が少なくなっています。けれども、実際に飾っている所を見て、単なる正月の飾りとしてだけでなく、地域や家によっていろいろな植物が使い分けられ、細かなしきたりがあったと気づきました。

図3 美波町赤松(写真提供:栗作幸晴氏)

図4 美波町赤松の門松(左:雄松 右:雌松)

紹介したものの他にも様々な様式の門松があるかと思います。何か情報がありましたら、是非博物館にお知らせください。