宮田蘭堂と大麻町周辺の古墳調査【CultureClub】

考古担当 高島芳弘

はじめに

阿讃山脈(あさんさんみゃく)から南に延びる尾根上には多くの古墳群が分布しており、戦前から、地元の郷土史家である宮田蘭堂(みやたらんどう)等によって古墳の先駆的な調査が粘り強く行われました。

徳島毎日新聞の記事や『堀江荘史(ほりえのしょうし)』[宮田蘭堂編著、1938(昭和13)年発刊]を参考としながら、宮田蘭堂の大麻町周辺における古墳調査のあらましをたどり、現在、県立博物館で保管している当時の採集遺物とその意義について紹介します。

宮田蘭堂の略歴

宮田蘭堂は1879(明治12)年、旧板野郡池谷(いたのぐんいけのたに)村に生まれ、名を竹三(たけぞう)といいました。堀江村(ほりえむら)会議員や助役などを歴任し、阿波神社の創建にも多いに尽力しました。その一方で、鳥居龍蔵や田所眉東などと親交を持つ中で、考古学、郷土史の素養を深め、『堀江荘史』などの郷土誌を編纂(へんさん)・執筆しました。1959(昭和34)年に没し、1975(昭和50)年、近隣の人びとによって阿波神社境内に顕彰碑(けんしょうひ)が建てられました(図1)。

図1 宮田竹三翁顕彰碑

ぬか塚

宮田蘭堂が調査した遺跡の代表がぬか塚です。ぬか塚は大麻町萩原、樋殿谷川(ひどのだにがわ)をはさんで春日神社古墳群の対岸に立地しています。直径約30m、高さ約5mの円墳で、片袖式の横穴式石室(よこあなしきせきしつ)を持っています(図2)。

図2 ぬか塚の横穴式石室

1927(昭和2)年9月頃、墳丘の土取や建築用石材の採取のために古墳が取り崩され、横穴式石室が開口し、調査が行われました。

宮田蘭堂は、1927(昭和2)年9月25日、27日の徳島毎日新聞にそのあらましを報告しています。記事によると、羨道(せんどう)はもともと長さ9mくらいで、砂岩と緑色片岩でつくられていましたが、大部分が破壊されていました。また、円筒埴輪(えんとうはにわ)の破片が墳丘に多数散乱していました。一方、玄室(げんしつ)は砂岩でつくられており、幅1.5m、長さ3.6m、高さ1.8mでほぼ無傷で残っていました。玄室内からは、鉄刀、鉄鏃(てつぞく)、馬具類(馬鐸(ばたく)、輪鐙(わあぶみ)、轡(くつわ)、辻金具(つじかなぐ) )、須恵器(すえき)、径18cmの漢鏡(かんきょう)、三塁環式環刀柄頭(さんるいかんしきかんとうつかがしら)、切子玉(きりこだま)や丸玉などの遺物が発見されました。

このうち馬鐸(図3)は片面が扁平で文様はなく全面に鍍と 金きん(金メッキ)されており、分厚い作りで両側に鰭(ひれ)があります。後に我が国唯一のものとして注目され、東京帝室博物館(現東京国立博物館)で収蔵されることとなりました。

図3 ぬか塚の馬鐸(複製)現品東京国立博物館蔵

池谷の古墳

池谷には古墳が多くありますが、天河別神社古墳群(あまのかわわけじんじゃこふんぐん)のように史跡として残っているものばかりでなく、破壊され現在残っていないものもあります。

池谷駅の西北約100mの所には古墳と思われるものがありましたが、瓦用の粘土の採取や水田の造成のため、墳丘が削平(さくへい)されてしまいました。このとき、数多くの円筒埴輪の破片に混じって動物の足と思われる埴輪も採集されました。後に頭や鞍(くら)の埴輪の破片が見つかったことからはっきりと馬形埴輪だと分かりました(図4)。

図4 馬形埴輪

宮田蘭堂は、この古墳と馬形埴輪について、1924(大正13)年1月15日と1926(大正15)年12月12日付けの徳島毎日新聞紙上で紹介しています。また、『堀江荘史』で、この馬形埴輪とともに天河別神社古墳群から出土した漢鏡についても、宮田蘭堂自身が保管していることを明記しています。

おわりに

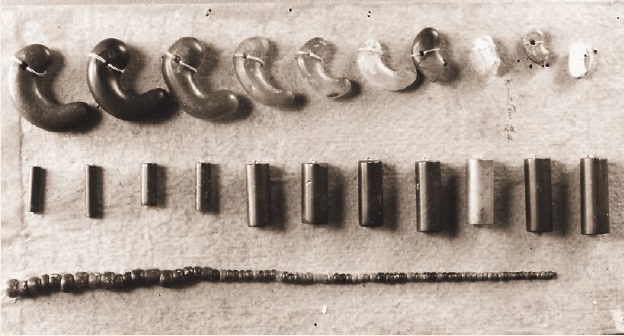

馬具類や馬形埴輪、漢鏡は大麻町周辺で採集された勾玉(まがたま)、管玉(くだたま)、丸玉などの玉類(図5)とともに、眉山下にあった徳島県博物館に出品され、その後は現在の文化の森の県立博物館へと引き継がれています。

図5 玉類 (受入当時の台帳による)

宮田蘭堂が行った調査や発掘は、現在行われている発掘調査の水準から見れば情報や精度が不足しており、出土状態のはっきりしないものも含まれているなどの問題点もあります。しかし、これらの資料の限界性をふまえた上でも、重要な意義を持っていることも確かです。博物館では宮田蘭堂関連資料の考古学史的な側面も含めて、今後の展示や普及行事などで紹介していきたいと思います。