阿南市羽ノ浦町 寺田山古墳出土遺物【館蔵品紹介】

てらだやまこふんしゅつどいぶつ

考古担当 岡本治代

寺田山古墳は、阿南市羽ノ浦町宮倉にあった古墳です。昨年12月、この古墳から出土した遺物を、発見者である友成徳太郎氏のご家族からご寄贈(きぞう)いただきました。

寺田山古墳は、昭和9(1934)年、ミカン畑の開墾(かいこん)中に発見されました。発見者の友成氏は、郷土史家田所眉東(たどころびとう)に資料の鑑定を依頼し、古墳の現地調査が行われました。当時の新聞に掲載(けいさい)された田所眉東の見解によると、古墳は横穴式石室を埋葬施設(まいそうしせつ)としており、石室(玄室かつ)の幅は約4尺(約1.2m)、長さは約5・6尺(約1.5~1.8m)、高さは約5尺(約1.5m)、羨道(せんどう)は長さ約1間(約1.8m)で、自然石で築造されていました(大阪毎日新聞徳島版1934)。

図1 寺田山古墳の立地。国土地理院2万5千分の一地形図「立江」「阿波富田」を使用

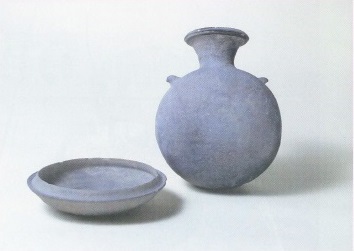

今回ご寄贈いただいた資料は、このときに出土したもので、メノウ製・碧玉(へきぎょく)製の勾玉(まがたま)、碧玉製管玉(くだたま)、水晶製切子玉(きりこだま)、碧玉製棗玉(なつめだま)・ガラス製小玉、耳環(じかん)、といった装身具類(アクセサリ一)(図2)と、須恵器杯身(すえきつきみ)(皿)・提瓶(ていへい(さげべ))(つぼ)(図3)があります。土器の形から、6世紀末~7世紀初めの資料と考えられます。

図2 装身具類

図3 須恵器 左:杯身 右:提瓶

寺田山古墳は、昭和45年以降の春日野団地造成により、現在は消滅しています。これらの資料は、失われた古墳の情報を伝える貴重なものです。これからも博物館で大切に保存し、展示芯どで活用していきたいと思います。

参考文献

- 阿波学会考古班1985「羽ノ浦町の考古学的調査」『総合学術調査報告羽ノ浦町』郷土研究発表会紀要第31号、徳島県立図書館。

- 大阪毎日新聞徳島版1934「羽の浦町で、珍しい古墳を発見横穴式、千五百年前のもの鏃、鐙、銀環なども発掘」『大阪毎日新聞徳島版』昭和9年4月25日付、一面。

- 羽ノ浦町誌編さん委員会編1998『羽ノ浦町誌』歴史編第一巻、羽ノ浦町。